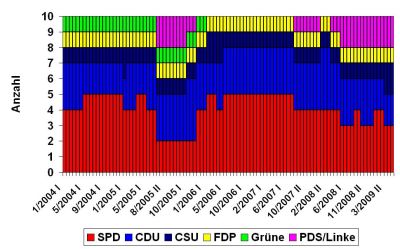

Der Parteitag der FDP vom vergangenen Wochenende in Hannover bot – mit einer Ausnahme – wenig Neues. So verabschiedeten die Liberalen ohne große Diskussionen ihren Wahlprogrammentwurf „Die Mitte stärken“ und bestätigten ihren Vorsitzenden Guido Westerwelle mit einem deutlichen Ergebnis von mehr als 95% der Delegiertenstimmen. Die (implizite) Überraschung des Parteitages bildete hingegen die Aussage, dass eine Koalition mit SPD und Bündnis’90/Die Grünen nicht von vorneherein ausgeschlossen wird (Analysen der Programme dieser Parteien finden sich hier für die Grünen und hier für die SPD). Dies ist gegenüber der bisherigen Strategie der Liberalen, wie sie etwa ihr hessischer Landesverband bei den Wahlen 2008 und 2009, aber auch die Gesamtpartei bei den letzten Bundestagswahlen 2005 vertreten hat, eine deutliche Kehrtwende. Zwar bleibt die Erstpräferenz der Freidemokraten ein bürgerliches Bündnis mit der Union, aber der deutliche Aufruf zur Abwahl der großen Koalition sowie der nicht erfolgte Ausschluss der „Ampel“ implizieren, dass sich die Liberalen hier ein Hintertürchen offen halten.

Der Parteitag der FDP vom vergangenen Wochenende in Hannover bot – mit einer Ausnahme – wenig Neues. So verabschiedeten die Liberalen ohne große Diskussionen ihren Wahlprogrammentwurf „Die Mitte stärken“ und bestätigten ihren Vorsitzenden Guido Westerwelle mit einem deutlichen Ergebnis von mehr als 95% der Delegiertenstimmen. Die (implizite) Überraschung des Parteitages bildete hingegen die Aussage, dass eine Koalition mit SPD und Bündnis’90/Die Grünen nicht von vorneherein ausgeschlossen wird (Analysen der Programme dieser Parteien finden sich hier für die Grünen und hier für die SPD). Dies ist gegenüber der bisherigen Strategie der Liberalen, wie sie etwa ihr hessischer Landesverband bei den Wahlen 2008 und 2009, aber auch die Gesamtpartei bei den letzten Bundestagswahlen 2005 vertreten hat, eine deutliche Kehrtwende. Zwar bleibt die Erstpräferenz der Freidemokraten ein bürgerliches Bündnis mit der Union, aber der deutliche Aufruf zur Abwahl der großen Koalition sowie der nicht erfolgte Ausschluss der „Ampel“ implizieren, dass sich die Liberalen hier ein Hintertürchen offen halten.

Das grundlegende Statement der FDP vom Wochenende im Hinblick auf die nächste Regierungsbildung ist, dass eine Koalition ausschließlich auf der Grundlage inhaltlicher Übereinstimmung geschlossen werden soll. Um zu überprüfen, ob solche Schnittmengen bestehen, müssen die Positionen der Wahlprogramme der Parteien auf den für Deutschland zentralen Politikfeldern bestimmt werden. Dies sind laut gängigem Forschungsstand die Wirtschafts- und Sozialpolitik einerseits sowie die Innen-, Rechts- und Gesellschaftspolitik andererseits. Unterschiedliche ideologische Ausrichtungen in diesen beiden Politikbereichen prägen maßgeblich Wahlverhalten und Parteienwettbewerb in Deutschland. „Linke“ Positionen bedeuten in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ein Eintreten für einen starken Wohlfahrtsstaat mit hohem Steuer- und Abgabenniveau zugunsten einer starken sozialen Sicherung, während eine „rechte“ Position mit der Forderung nach einem schwachen Sozialstaat mit niedrigen Steuersätzen übersetzt werden kann. Gesellschaftspolitisch „progressive“ Positionen meinen liberale Haltungen zu Fragen der Abtreibungsregelung oder der Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften mit traditionellen Formen familiären Zusammenlebens. Im Gegensatz dazu impliziert eine „konservative“ Haltung auf diesem Politikfeld etwa eine striktere Abtreibungsregelungen und weniger Rechte für gleichgeschlechtliche Paare.

Wo liegen nun die die Übereinstimmungen zwischen den Bundestagsparteien, wenn man sich deren Positionen auf diesen beiden Politikfeldern anschaut? Haben sich die Positionen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2005 deutlich gewandelt? Um diese Fragen zu beantworten, wird eine Inhaltsanalyse der bislang vorliegenden Bundestagswahlprogramme zur Wahl 2009 sowie der Programme von 2005 vorgenommen (basierend auf der Wordscore-Methode von Laver, Benoit und Garry).

Die gewonnenen Positionen der Parteien zu den Wahlen 2005 und 2009 zeigen – mehr oder weniger – das Bestehen zweier Blöcke: Union und FDP nehmen recht ähnliche Positionen auf dem Politikfeld „Wirtschaft“ ein, die in der Grafik auf der x-Achse abgetragen sind. Hier hat die FDP ihre Positionen nur sehr marginal gegenüber 2005 verändert (da das 2009er Programm der Union noch nicht vorliegt, können die Distanzen zur Union nur auf dem Wahlmanifest interpretiert werden). Anders sieht es jedoch im gesellschaftspolitischen Bereich aus, wo SPD, FDP, Grüne und die Linke einen ideologischen „Block“ bilden: Hier haben sich die Liberalen im Vergleich zu 2005 deutlich in die progressive Richtung verändert. Dies gilt auch für SPD und Grüne. Generell hatten bereits 2005 (und auch zu früheren Wahlen, wie zahlreiche Studien zeigen) Sozialdemokraten, FDP und Grüne sehr ähnliche Standpunkte zu gesellschaftspolitischen Fragen. Das Konfliktpotential einer potentiellen „Ampelkoalition“ liegt also vor allem im wirtschaftspolitischen Bereich, das eines christlich-liberalen Bündnisses in der Innen-, Rechts- und Gesellschaftspolitik (sofern sich die gesellschaftspolitische Position des CDU/CSU-Wahlprogramms 2009 nicht klar in die progressive Richtung verändert). Ob dieser Grad an Übereinstimmung im Falle eines Verfehlens einer bürgerlichen Mehrheit jedoch zur Bildung einer (stabilen) Dreierkoalition aus Rot, Gelb und Grün reicht, werden erst Sondierungsverhandlungen zwischen den Parteien zeigen können. Würden einzig und allein Fragen der Bürgerrechte und – generell – gesellschaftspolitische Aspekte entscheidend für die Regierungsbildung im kommenden Herbst sein, dann wäre eine Ampelkoalition jedoch die ideale, programmatisch kohärenteste Lösung.

Als 1960 Richard M. Nixon mit John F. Kennedy debattierte, hätte er dies nicht tun sollen. Das zumindest war und ist die verbreitete Ansicht unter Politikern, Historikern, Politikwissenschaftlern und allen denen, die von sich behaupten, politisch interessiert und informiert zu sein. Nixon führte bis dahin die Umfragen an und Kennedy war ein recht unbekannter junger Politiker, der keine Gefahr darstellte. Doch es kam anders. Kennedy überzeugte als ein versierter und gebildeter Politiker, sah gut aus und konnte dem amtierenden Präsidenten Paroli bieten. Und er gewann zwei von den drei Debatten. Und er gewann schließlich auch die Wahl. Ob es die Debatten waren oder nicht, lässt sich nicht klar beweisen, aber Millionen schauten zu und erlebten, wie die Debatten in der Medienberichterstattung positiv dargestellt wurden und Kennedys Popularitätswerte danach kontinuierlich anstiegen. In den USA gab es nach der Nixon-Kennedy-Erfahrung bis 1976 keine Debatten mehr. Heute sind sie eine fest institutionalisierte Einrichtung im Wahlkampf.

Als 1960 Richard M. Nixon mit John F. Kennedy debattierte, hätte er dies nicht tun sollen. Das zumindest war und ist die verbreitete Ansicht unter Politikern, Historikern, Politikwissenschaftlern und allen denen, die von sich behaupten, politisch interessiert und informiert zu sein. Nixon führte bis dahin die Umfragen an und Kennedy war ein recht unbekannter junger Politiker, der keine Gefahr darstellte. Doch es kam anders. Kennedy überzeugte als ein versierter und gebildeter Politiker, sah gut aus und konnte dem amtierenden Präsidenten Paroli bieten. Und er gewann zwei von den drei Debatten. Und er gewann schließlich auch die Wahl. Ob es die Debatten waren oder nicht, lässt sich nicht klar beweisen, aber Millionen schauten zu und erlebten, wie die Debatten in der Medienberichterstattung positiv dargestellt wurden und Kennedys Popularitätswerte danach kontinuierlich anstiegen. In den USA gab es nach der Nixon-Kennedy-Erfahrung bis 1976 keine Debatten mehr. Heute sind sie eine fest institutionalisierte Einrichtung im Wahlkampf.