Jeder erinnert sich an die historische Bundestagswahl von 1998. Dem charismatischen SPD-Kandidaten Gerhard Schröder gelang damals der Regierungswechsel, der zudem nicht auf einer Entscheidung politischer Eliten beruhte (wie etwa der Wechsel von Schmidt zu Kohl im Jahr 1982), sondern einem überzeugenden Wahlsieg zu verdanken war (vgl. den Beitrag von Andreas Wüst zu Wählerbindungen). So zog Schröder nach 16 Jahren schwarz-gelber Regierung mit einer rot-grünen Allianz ins Kanzleramt ein.

Jeder erinnert sich an die historische Bundestagswahl von 1998. Dem charismatischen SPD-Kandidaten Gerhard Schröder gelang damals der Regierungswechsel, der zudem nicht auf einer Entscheidung politischer Eliten beruhte (wie etwa der Wechsel von Schmidt zu Kohl im Jahr 1982), sondern einem überzeugenden Wahlsieg zu verdanken war (vgl. den Beitrag von Andreas Wüst zu Wählerbindungen). So zog Schröder nach 16 Jahren schwarz-gelber Regierung mit einer rot-grünen Allianz ins Kanzleramt ein.

Natürlich waren es nicht nur seine Telegenität und seine Persönlichkeit, die der SPD zu einem überzeugenden Sieg verhalfen. Auch die innovative und hochprofessionalisierte Kampagne der SPD trug einen nicht unerheblichen Teil dazu bei. Die Wahlkampfzentrale „Kampa“ der SPD setzte damals einen Meilenstein in der Wahlkampfkommunikation und so wird der Wahlkampf 1998 von Experten nicht umsonst als der erste vollständig professionalisierte bezeichnet. Eine der Zauberformeln war dabei die Loslösung der Wahlkampfzentrale von der Parteizentrale, das sogenannte „outsourcing“ der Wahlkampfexpertise. Die Parteiführung entwickelte ihre Wahlkampfstrategien und Botschaften räumlich getrennt von der Parteizentrale und setzte vor allem auf die Zusammenarbeit mit Beratern und Agenturen. Dieser erlauchte Kreis an Personen war der Dreh- und Angelpunkt der Kampagne, die Parteizentrale wie auch die Mitglieder spielten die zweite Geige. Schnelle, zentralisierte Entscheidungen ohne Diskussionen mit Parteimitarbeitern und Mitgliedern, so lautete das Credo. Dieses Rezept wurde zum Erfolg, als Dauerbrenner taugt es jedoch nicht.

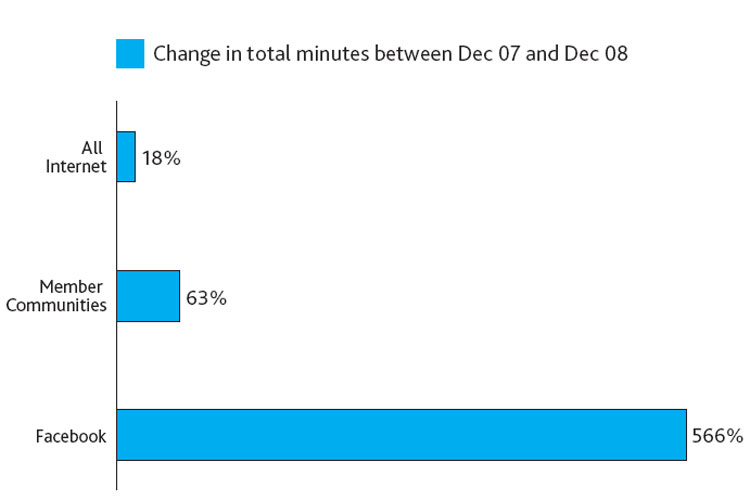

Mit der rasanten Entwicklung des Internets und neuer Informations-und Kommunikationstechnologien können es sich die Parteien heute einfach nicht mehr leisten, ihre Parteizentralen und die Mitglieder außen vor zu lassen. Ohne grassroots campaigning, online communities und Multiplikatoreneffekte lässt sich 2009 kein Wahlkampf gewinnen. Ein professionalisierter Wahlkampf setzt auf Mobilisierung und Koordinierung der Parteibasis durch Internet und direct marketing Elemente: Für diese kommunikative Leistung brauchen die Parteien die Mitarbeiter ihrer Parteizentralen, eine ausgelagerte Wahlkampfzentrale wie bei der Kampa erschwert einen reibungslosen Zugriff auf Personalressourcen und in-house Expertise. Auch ist es die Parteizentrale, die den Kommunikationsfluss zwischen Parteielite und Mitgliedern sicherstellt. Betrachteten die Parteien die Mitglieder in den letzten Jahren eher als unangenehmen Ballast, der Entscheidungen blockiert, so haben sie ihr Potential für den Wahlkampf 2009 wiederentdeckt. Als kommunikativer Knotenpunkt innerhalb der Parteiorganisation, der die interne Kommunikation mit Fraktion und Mitgliedern steuert, hat die Parteizentrale alle notwendigen Ressourcen, die Mitglieder anzusprechen und für den Wahlkampf zu mobilisieren.

So ist es kaum verwunderlich, dass selbst die SPD als Vorreiterin der externen Wahlkampfzentrale dieses Mal auf die Integration von Expertise und die Einbeziehung der Parteizentrale und der Mitglieder setzt. Die Wahlkampfzentrale der SPD, die „Nordkurve“, ist räumlich in das Willy-Brandt-Haus integriert und vereint erfahrene und neue Wahlkämpfer der Partei mit Agenturen und Beratern. Dreh-und Angelpunkt ist jetzt die Parteizentrale, die mit Hilfe ihrer integrativen Position innerhalb der Parteiorganisation das Wahlkampfkonglomerat aus Parteimitarbeitern, Politikern, Parteimitgliedern, Freiwilligen sowie Agenturen und Beratern zusammenführt und steuert. Organisationstheoretisch betrachtet ist das ein guter Schachzug: Die pivotale Funktion und die Personalressourcen der Parteizentrale werden genutzt und das Potential der Mitglieder ausgeschöpft. Am Beispiel der SPD zeigt sich deutlich: Parteien sind durchaus lernende Organisationen, die Trends erkennen und in ihre Strategie aufnehmen. Mit anderen Worten: Ihrem in der Fachliteratur viel diskutierten Niedergang bieten die Parteien mit Organisationswandel die Stirn.