Könnte Trumps skandalöse Unberechenbarkeit nicht auch eine Art Hoffnung darstellen? Unsere Autorin ist nach New York gereist, um Amerika verstehen zu lernen.

Beim Anflug auf New York hatte ich mehrere Aufgaben im Kopf. Eine von ihnen war, herauszufinden, was es mit dem Trump-Problem wirklich auf sich hat. Klar, das ist ein übles Tier, ungustiös, die geradezu körperliche Ekelreaktion, von der viele sprechen, leuchtet sofort ein, und wenn ich daraus eine Meinung bilden wollte, wie es dem Menschen natürlich liegt – instinktiv empfundenen Ekel mit moralischen Gründen unterfütternd – wäre sie schon fertig. Jedoch braucht man keine Meinung über Politiker als Personen. Man braucht zunächst Information. Trumps Handlungsspielraum, seine Absichten und seine Sachzwänge zu begreifen, heißt aber nicht weniger als das zutiefst lokal geprägte, häufig irrational-historische, jedenfalls massiv komplexe System der US-amerikanischen Politik nachzuvollziehen.

Unterm Strich wird vermutlich herauskommen, dass dieser Präsident in jedem Bundesstaat, ja in jedem Kaff etwas anderes bedeutet. Die Amerikaner sind bei aller Ideologie so realistisch, dass ihre Meinungen häufig von der Realisierung oder Verhinderung eines bestimmten Projektes abhängen, in das sie verwickelt sind. Dass nicht gerade die Sympathler dieser Welt in die Politik gehen, ist dabei wahrscheinlich jedem klar, der nicht selbst so ist.

Die Regierten müssen diese Figuren nicht lieben, sie begutachten in erster Linie die Qualität der Krümel, die vom Tisch der globalen Geldpolitik in die jeweilige Region fallen. Umso mehr, wenn alles, was nach Sozialstaat riecht, der Mehrheit der Amerikaner gar nicht einmal in den Sinn kommt – Verbesserung der Lage ist für sie synonym mit dem Anlocken von Investoren. Hat man Glück, sind sie großzügig, bauen Brücken und Straßen, von denen die Bevölkerung auch etwas hat. Arbeitsplätze sind das große Thema. Dass ähnlich wie in Deutschland die Löhne oft so schlecht sind, dass zwei arbeitende Personen keine Familie ernähren können, wird dabei von allen Beteiligten ignoriert oder mit einem Seufzen, Achselzucken als unveränderbar hingenommen. Hat man einen Job, geht es noch irgendwie; man bekommt Kredite und solange man nicht krank wird oder ein wesentliches Gerät kaputtgeht, lebt man von Tag zu Tag weiter. Vielleicht ist auch unausgesprochenerweise wesentlich, dass man dann keine Zeit hat, um über die Misere nachzudenken.

Bei wem ist also dieser Wischmop verschuldet und was wird er für wen tun und lassen müssen? Die Spekulationen betreffen nicht nur, wem er was versprochen hat, sondern vor allem, welche von den Versprechen er unter Druck ist, zu erfüllen. Druckmachen ist also der Einfall Nummer eins bei den Widerstandsgruppen – ich vermisse geniale Tüfteleien. Wenn man anfängt, wie ein Feinspitz zu denken, kommt aber immer derselbe Gedanke: Trumps skandalöse Unberechenbarkeit könnte ja auch eine Art Hoffnung darstellen. Ein erfrischender Zufallsgenerator an der Staatsspitze, ganz gemäß dem altchinesischen Ideal des Regenten, der nichts zu tun braucht, weil sein System von selbst funktioniert, nicht wahr?

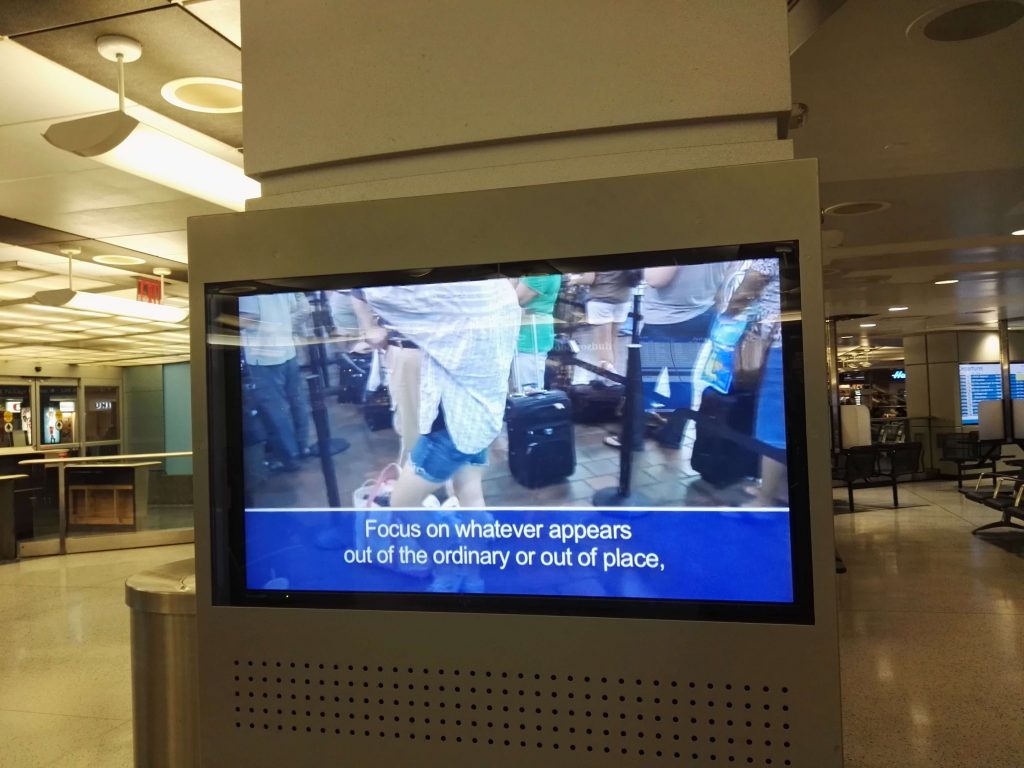

Wir haben ja in Österreich im halben Jahr zwischen Wahl und Wahlwiederholung festgestellt, dass wir gar keinen Präsidenten brauchen. Ich weiß es auch nicht und grüße beschwingt an der Grenze die ersten Vertreter des mir schon bekannten Heers überwiegend schwarzer Sicherheitsangestellter, deren herzlich das schirche Leben schupfende Grundresignation für mich mehr als alles andere das Gesicht der USA darstellt. Manche erwidern die Freundlichkeit, nicht wenige – vorwiegend weiße Sheriff-Typen und ein ganz toxischer junger hispanischer Grenzbeamter – bleiben streng. Ihre Humorlosigkeit drückt sich mit Vorliebe darin aus, so zu tun, als könnten sie, egal was man fragt oder sagt, nur aus dem Repertoire ihrer Floskeln antworten. Ich drücke die Augen fest zusammen und versuche, mich nicht auch zu Hass und Härte provozieren zu lassen. Ich will wie ein kleiner Majakowski’scher Nieselregen durch das Land gehen, wie der japanische Fuchsregenschauer, eine durchziehende Erkenntnismaschine, mit offenen Augen und auf der Suche nach den richtigen Fragen. Von Jamaica Station bis Lexington Avenue blicke ich von Gesicht zu Gesicht, versuche meine übermüdete Art von Neugier zu dämpfen. Als wir die Subway verlassen, ist es dunkel und es schüttet, aus vollen, scheinbar unendlichen Wolken.

Manche sprechen davon, dass jetzt die beruhigende Illusion wegfällt, die von dem gut aussehenden, gebildeten, eleganten Präsidenten Obama ausging. Das sei vielleicht nicht angenehm, aber kathartisch und notwendig, um die Selbstwahrnehmung der USA wieder näher an ihre reale Situation zu bringen. Äußerst konkret sind aber leider die Befürchtungen, stelle ich fest, so naheliegend wie grimmig. Alles, was man an einem Staat als gut und nützlich erachtet, kann abgeschafft werden, nach dem ungarischen Modell, indem man, wie es bei uns so kneipig heißt, den Geldhahn abdreht. Konkret erledigen das Trumps Milliardäre. Nicht dass man von Strömen sprechen kann, es sind ohnehin schon karge Infusionstropfen. Gestrichen werden kann alles, was noch funktioniert. Alle Einrichtungen und Förderungen, aus denen eine gute Regierung besteht, nicht nur seit der Demokratie, und deren Wert von der Bevölkerung oft erst bemerkt wird, wenn sie fehlen.

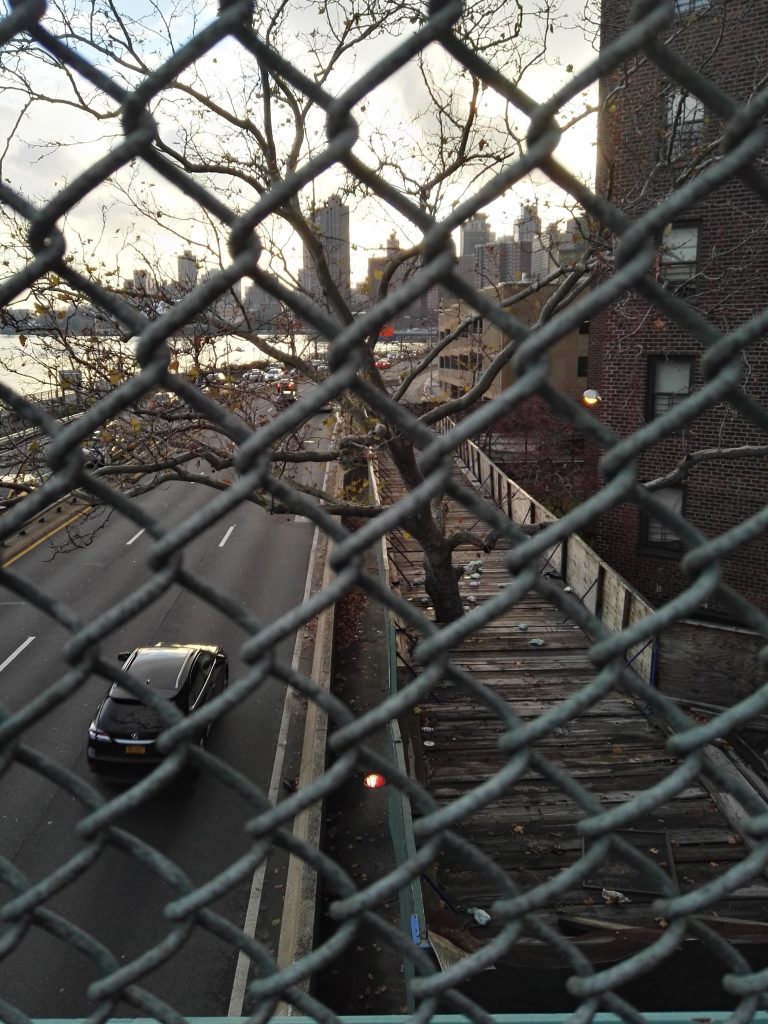

Einige New Yorker Buchhandlungen, in denen ich einst Glück empfand wie ein Matrose auf Landgang, sind mittlerweile geschlossen. In das Café, wo mir damals alles passierte, gehe ich gar nicht, bin nicht in der Stimmung, sich der Nacht und den Leuten hinzugeben. Die Mieten New Yorks sind nach wie vor jenseits aller Vernunft. Ein WG-Zimmer um 1.000 Dollar gilt noch in Brooklyn als Schnäppchen. Ökonomische Irrationalität ist hier Konsens, die Liebe zu New York monetarisiert, ein schichtenverbindendes Sentiment. Weil im Deli kein Platz zum Essen ist, schieben wir uns frierend ein mediokres Sandwich um 9 Dollar rein, im Central Park, hinter einem übermannshohen Zaun, mit Blick auf die gotischen Wolkenkratzer der West Side jenseits eines großen Teichs, auf dem Mandarinenten kreisen. Traurig werfen wir den unverhältnismäßigen Müllberg von der kleinen Mahlzeit in den Mülleimer.[1] Ich kann Amerika nicht.

Als wir an diesem glatten, schwarzen Turm vorbeikommen, dessen Bewachung die Stadt 35 Millionen Dollar kostet, stehen zwei einzelne DemonstrantInnen davor, eine Frau („TRUMP / INCOMPETENT / IMMORAL“) auf der einen Straßenseite, ein Mann („SANTA TAKE TRUMP TO THE NORTH POLE“) auf der anderen. Ratlose Ästhetiken. „Die ersten paar Wochen sind wir demonstrieren gegangen, aber nach und nach flaute die Motivation ab“, erklärt mir ein Student der Columbia-Universität. „Die Studenten sind alle mit ihren Karrieren beschäftigt, ihre Stundenpläne sind sehr dicht.“ In solchen Gesprächen äußert immer einer, dass die Not die Untergrund- und Grassroots-Organisationen erblühen lassen wird. Das Statement erfreut wenig. Es ist nur der letzte Strohhalm von positive thinking, und eben dieses positive thinking geht allen schon sehr auf die Nerven angesichts der desaströsen Wirklichkeit. Die Notwendigkeit, sich in pragmatischerem Geist als früher zu verbünden, bleibt. Die Blase platzt, in der es zu genügen schien, sich über Popkulturreferenzen und die richtige Haltung zu identifizieren, jetzt sind Taten gefragt.

„To connect motivated individuals seeking an outlet with the hard-working groups that need their participation and support“ (Individuen, die eine Anwendungsmöglichkeit ihrer Motivation suchen, mit den hart arbeitenden Gruppen verbinden, die ihre Mitarbeit und Unterstützung brauchen), bringt die Forward Union ihr Ziel auf den Punkt. Die Künstlerin Katie Holten hat mir von ihr erzählt, sowie von mehreren, teils speziell von Frauen organisierten Demos und Kunstaktionen wie NASTY WOMEN, die in den nächsten Wochen beunruhigte Individuen zusammenschließen sollen. Besonders für isoliertere KünstlerInnen in ländlichen Situationen seien solche Aktionen oft eine Art lifeline, erläutert sie, und mir wird wieder bewusst, wie riesig und wie ländlich die Vereinigten Staaten zum Großteil sind.

Reminiszenzen an die ersten Frauenrechtlerinnen berauschen einen Augenblick meine Vorstellung, vielleicht weil Katie Holten wie eine wirkt, die mit Holz umgehen kann und in keiner Lebenslage die Ruhe verliert, auch wenn sie erzählt, dass sie wochenlang kaum schlafen konnte. Erst im zweiten Moment fällt mir der Bezug zu Trumps Frauenverachterei ein. Katie korrigiert in ähnlichem Geist mein Stammeln: „We try not to say Anti-Trump. It’s Pro-Love„, sagt sie. Diese Ausrichtung beruhigt viele meiner inneren Bedenken, sich so viel mit einem zu beschäftigen, der ohnehin zu sehr im Mittelpunkt steht. Jedoch erzählt Holten auch, was mich überrascht, dass nach der Wahl von Trump wie auch in Großbritannien nach dem Brexit die Hasspöbeleien auf der Straße schlagartig zunahmen, als wäre das jetzt erlaubt. Wäre das auch in Österreich der Fall gewesen? War es, ist es schon so? Schlummert in jeder Gesellschaft ein grausiger Polyp des schlechten Benehmens, das nur durch die von der Regierung hochgehaltenen Werte von Toleranz und Frieden zurückgehalten wird? Ich mag es nicht glauben. Ich muss wieder Bachtin lesen, um auf den Karneval der verkehrten Welt, auf die Explosionen verdrängter Dämonen gefasst zu sein … was helfen mir Bücher?

Im Museum of Art and Design der Hewitt-Schwestern finden wir eine Ausstellung von Aktionen und Erfindungen, um das Überleben in den vom abfließenden Kapitalismus verwüsteten US etwas machbarer zu machen. Gartenbau- und Energiekollektive, Wasserstationen und Informationstafeln für Grenzgänger, ein Pflug aus Fahrrädern mit iPad-Halterung. Ich versuche mir die notwendigen Arbeitsschritte vorzustellen, um die Annehmlichkeiten einer brauchbaren sozialstaatlichen Infrastruktur im DIY-Modus aufzubauen. Es wäre schwierig, weil ich die Leute nicht mag und finde, typische US-Amerikanerin, dass sie sich alle deppert anstellen. Alle müssen aber leben können, die Deppen, die Arschlöcher, die Nervensägen, die Langsamen und die NeurotikerInnen … Nur eine Struktur kann das leisten – und Menschen mit Prinzipien. Ich neige den Kopf in Respekt vor den HeldInnen, die in all diesen Städten in ihrer jeweiligen Nachbarschaft die Arbeit des Staates übernehmen – überdurchschnittlich oft sind es Frauen.

Eine Statistik im Stiegenhaus ist das eigentliche Spektakel der Ausstellung. Sie rechnet vor, dass US-Amerikaner sich mit den existierenden Gehältern nicht einmal eine Einzimmerwohnung leisten können. Für eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern muss man zu den oberen Besserverdienern gehören. Das heißt, die meisten US-AmerikanerInnen sind entweder obdachlos oder müssen sich verschulden, um nur das alltägliche Leben zu meistern. Das sind nicht Dritte-Welt-Zustände, das ist die neuartige Groteske, dass ein Lebensstandard als Anspruch und auch infrastrukturell gefordert wird, der mit dem herrschenden Lohnniveau mit Arbeit nicht erreicht werden kann. Es passt so wenig zum US-amerikanischen Selbstbild, dass es einfach verdrängt wird.

[1] Jedes Land zeigt seinen Geist im Design. Der Mülleimer sind drei. Ein etwas genialisch angehauchtes Designkonzept hat diese Öffnungen wie die Blende eines Fotoapparats skaliert, die kleinste für die Flaschen, mittlere für Papier, normal für den Rest. Später, auf der Suche nach Orientierung, sehen wir dann auch eines dieser berühmten Schilder, an deren stolze und irgendwie einsame Tristesse ich mich dann wieder erinnere: Diese und jene Investmentfirma, ist da angeschrieben, wo man nach Destinationen suchen würde, finanziert den Säuberungsdienst für die folgende Straßenmeile. Das Schild muss schon einen guten Teil der Spende verschlungen haben.

Alle Folgen von „Fly-over USA“: Ist das schon das neue Amerika? Die Schriftstellerin Ann Cotten bereist das Land nach der Wahl von Donald Trump. Die Fotos im Text stammen von der Autorin.

_________________

Sie möchten keinen Freitext verpassen? Es gibt es einen Newsletter. Hier können Sie ihn abonnieren.