Nicht immer nur kaufen! Selber machen. In der DDR beherrschte man diese Kunst. Deshalb wurden dort auch die größten Erfindungen gemacht: der Rollkoffer etwa oder Alf.

Als DDR-Bürger musste man in der Lage sein, Materialien fantasievoll umzudeuten, um aus den Dingen, die man zur Verfügung hatte, die Dinge herzustellen, die man brauchte. Heute noch kann man auf Reisen durch den Osten eine große Vielfalt an selbst gebauten Gartenzäunen bewundern (sehr oft mit Variationen einer Sonne).

Manchmal sieht man den Zäunen noch an, in was für einem Betrieb der Besitzer gearbeitet hat und welche Stanzreste dort angefallen sein müssen. In diesem Fall tippe ich zum Beispiel auf eine Fabrik für Flaschenöffner.

Ich persönlich finde diese Zäune viel schöner als die neuen, oft leider ziemlich kitschigen Standardmodelle aus dem Baumarkt, gegen die sie nun nach und nach ausgetauscht werden. Ich denke, dass man zu etwas selbst Gebautem eine innigere Beziehung hat, und man sieht dem Ergebnis eine Kreativität an, die bei vorgefertigten Lösungen nicht mehr gefragt ist.

Das Umdeuten von Material war aber auch auf betrieblicher Ebene Usus, spätestens als Anfang der siebziger Jahre jeder Betrieb verpflichtet wurde, mit seinen Möglichkeiten und aus seinen Materialien sogenannte Konsumgüter herzustellen. Eine Sargtischlerei baute dann ein Surfbrett (das natürlich nicht so hieß), das VEB Sprengstoffwerk Gnaschwitz baute Fliegenklatschen, eine Schiffswerft Kaffeemaschinen, aus dem VEB Robotron in Dresden stammte der Heizschuh Sandalon, beim VEB Elektrokeramik Pankow haben wir als Schüler im PA-Unterricht (Produktive Arbeit) aus Keramikmasse Laichgrotten für Aquarien hergestellt. Die tschechische Knetfigurenserie Pat und Mat wirkte auf mich immer wie eine Verfilmung unseres Lebens: Die beiden sympathischen Männlein wollten sich ein Huhn braten oder das Zimmer neu tapezieren, aber sie lösten durch ihre kreativen Ideen jedes Mal eine Kaskade von Pannen aus. Sie ließen sich aber nicht unterkriegen und waren in jeder neuen Folge immer wieder mit dem gleichen Enthusiasmus bei der Sache, Helden der Freizeit.

Das Zentralorgan des DDR-Bastlers war nicht das ND, sondern das Bastelmagazin Practic. Die Practic kostete eine Mark, was für mich auch als Kind hin und wieder erschwinglich war, und jedes Heft steckte voller Abenteuer, weil man erfuhr, wie man im Prinzip alles haben konnte, wenn man in der Lage war, es selbst zu bauen.

Ich habe die Practic einmal gekauft, weil darin stand, wie man einen Traktor bauen konnte. Leider fehlten mir alle Materialien, bis auf das Lenkrad, denn ich hatte mir einmal eines von einem illegalen Müllhaufen an der Landstraße geholt, an denen mein Vater immer hielt, damit wir mit einem Feldspaten nach Schätzen suchen konnten, alten Flaschen mit Porzellanverschluss, antiken Küchengeräten, Möbeln oder Elektroschrott. Banausen hätten unsere gut gefüllte Wohnung sicher selbst als Müllhaufen bezeichnet, für mich war es ganz normal, dass wir nie etwas wegwarfen und auf dem Balkon Holzvorräte lagerten, aus denen eines Tages etwas geschnitzt werden sollte. Ich liebte die provisorischen Bastellösungen meines Vaters, die oft endgültiger waren als ursprünglich geplant. Jahrelang haben wir den Wackelkontakt am Lautstärkeknopf unseres Fernsehers überlistet, indem wir einen Bleistift dazwischenklemmten, an dem man dann so lange tippen musste, bis der Ton wieder ging.

Man erfuhr in der Practic ganz offiziell, wie man die Warenwelt umdeutete, wie man sich zum Beispiel aus dem Bebo-Sher-Rasierapparat vom VEB Bergmann-Borsig eine Art Dremel zum Schleifen und Bohren bauen konnte. Das hatte etwas Subversives. Am meisten faszinierte mich in der Practic aber die Rubrik mit Lesertipps. Dort erfuhr man zum Beispiel, wie man aus Eierverpackungen einen stylischen Lampenschirm herstellte, der direkt vom Set eines James-Bond-Films stammen konnte.

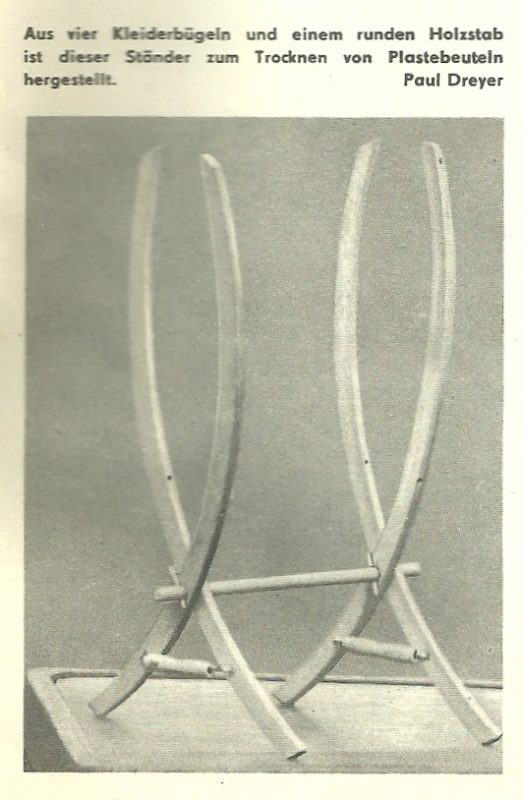

Oder es wurde aus zwei Kleiderbügeln ein „Trockenständer für Plastebeutel“ gebaut. Man verwendete bei uns seine Plastebeutel ja immer wieder, vor allem, wenn sie aus dem Westen und bunt bedruckt waren. Seine Tüten zu waschen, statt sie wegzuwerfen, wäre natürlich auch heute umweltfreundlicher. Dass man im Osten aus dem Mangel heraus nachhaltigen Gebrauch seiner Ressourcen betrieb, war bei uns keinem bewusst. Manche empfanden diese Notwendigkeit wohl auch eher als Stigma.

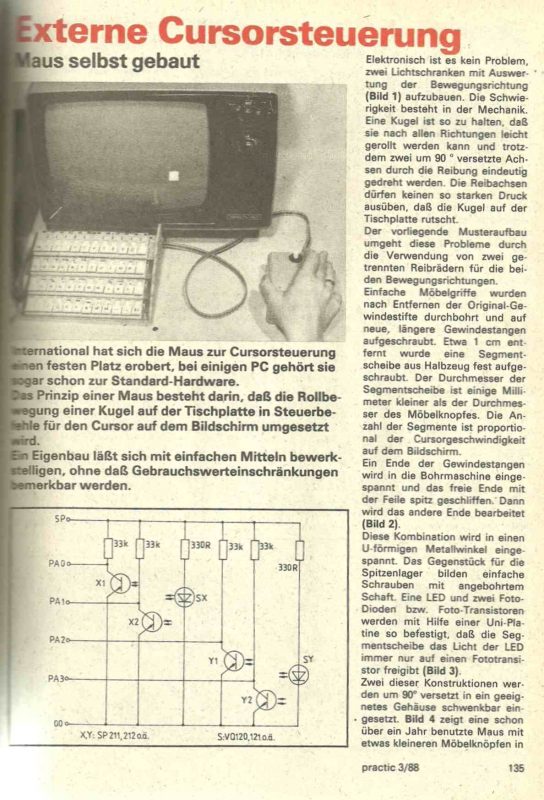

Das Computerzeitalter ging natürlich auch an der DDR nicht vorbei. Manche Bastler waren in der Lage, sich einen Heimcomputer selbst zu bauen. 1988 wurde in der Practic eine Anleitung zum Bau einer Maus („Externe Cursorsteuerung“) abgedruckt, die „sich zur Cursorsteuerung einen festen Platz erobert hat, bei manchen PC gehört sie sogar schon zur Standardausstattung“.

Das Baumaterial bestand aus kugelförmigen, hölzernen Möbelgriffen, Schrauben, Draht, Dioden, Transistoren, Metallwinkeln und einer Butterdose. Geht es noch poetischer? Und muss man hier nicht unweigerlich an McGyver denken, den Mann mit der Ostfrisur (der sicher nicht zufällig kurze Zeit mit Katharina Witt liiert gewesen ist)?

Der Trabi meiner Eltern hatte am Armaturenbrett eine Fläche, die für den Einbau eines Autoradios vorgesehen war, wozu es bei uns leider nie gekommen ist. Aber in der Practic stand, wie man hier wenigstens eine Uhr anbringen konnte. Einfach ein Loch ins Armaturenbrett sägen und einen Wecker dahinterklemmen.

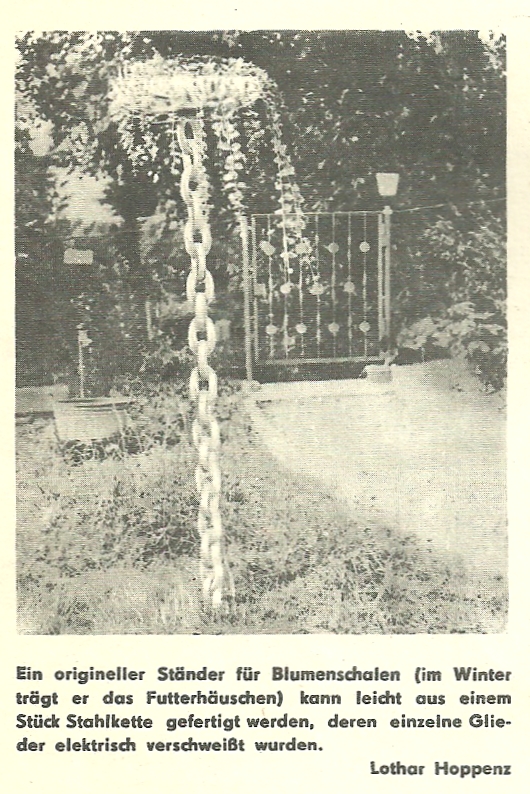

Die magische aufrecht stehende Kette, auf der wie auf einer verzauberten Kobra eine Blumenschale thront (im Winter kann hier ein Futterhäuschen stehen), habe ich später in Edinburgh wiedergefunden.

Überhaupt hat mir erst mein Interesse für die DDR-Bastelei die Augen für das, was ich die Poesie des Provisorischen nenne, geöffnet, und ich sammle auf Reisen überall Beispiele dafür. In Istanbul sah ich bei Straßenkehrern aus Kanistern gebaute Kehrschaufeln.

In Rio de Janeiro gefiel mir dieser aus Zement gegossene Poller. (Wobei die reiche Welt der selbst hergestellten Poller ein eigenes Sammelgebiet wäre.)

Kinder im marokkanischen Essaouira benutzten den unteren Teil eines ausrangierten Staubsaugers als Spielzeugauto.

Natürlich gehört hierher auch das Trabi-Hühnerdach.

Beim Lesen eines Katalogs zu einer Ausstellung über aus Zivilisationsmüll hergestellte Objekte (Fulvio Irace: Made in Slums, Triennale Design Museum, Milano), die in einem riesigen Slum von Nairobi von fliegenden Händlern verkauft werden, ging mir ein Licht auf. Das Buch war die Publikation eines italienischen Designmuseums, und die Objekte wurden wie Kunstwerke in einer Ausstellung gezeigt. Den Kuratoren hatte sich die verblüffende Erkenntnis vermittelt, dass das, was wir unter Design verstehen, nur eine Minderheit der Weltbevölkerung betrifft. Was in Nairobi gebaut wurde, sollte niemandem gefallen, es sollte funktionieren. Die Hersteller dieser Objekte blieben anonym, die Objekte waren Antworten auf Bedürfnisse und verdankten sich durchweg der Wiederverwendung von Material (wie bei uns im Kunstbereich das Readymade).

Die Handwerker produzierten immer wieder dasselbe Objekt, das aber immer etwas anders aussah. Wie bei Robinson Crusoe Dinge, die am Strand angespült wurden, auf ihre Nützlichkeit für ein Leben auf der Insel interpretiert wurden, war es hier mit dem Müll der Zivilisation. Design als Waffe im Überlebenskampf. Man braucht Fantasie, um in einer Form eine andere zu entdecken, und das ist doch eigentlich Kunst. Außerdem hat es etwas Subversives, wenn Produkte einfach uminterpretiert werden. Die Objekte wirkten urban, aber gleichzeitig wie archäologische Fundstücke. Und sie waren absolut notwendig. Ein Herd wurde aus einer Gaskartusche gebastelt, eine Mausefalle aus Stahlkabeln von Lastwagenreifen, ein aus Blechbehältern geformter Wischeimer hatte sogar eine Vorrichtung zum Auswringen des Mops. Selbst gegossene Aluminiumlöffel, ein Spielzeugtraktor aus geschmolzenen Plasteabfällen, aus Plastetüten gehäkelte Tierpuppen.

Mir wurde klar, dass die DDR mit ihrer Bastel- und Improvisationskultur ungewollt Teil dieser weltweiten Kultur des Wiederverwertens gewesen ist. (Auch in Westberlin kannte man das, denn manche benutzten angeblich einen Kleiderbügel als Antenne, um DDR-Fernsehen zu empfangen. Ein Gerücht?) Eine eigene Lösung zu finden ist ein schöpferischer Prozess, der Befriedigung verschafft, man hängt dann wahrscheinlich auch mehr am Ergebnis, während man etwas Gekauftes leichteren Herzens gegen etwas Neues austauscht, jedenfalls geht es mir so. Beim Basteln lernt man mit unvollkommenen, aber ausreichend guten Lösungen zu leben. Wie es aussieht, ist nicht immer so wichtig, die Schönheit liegt oft in der Unverwechselbarkeit und Individualität der Lösung.

Außerdem folgt die Form der Funktion, wie es in den Manifesten der Design-Moderne gefordert wurde. Im Garten dient eine Flurgarderobe aus Draht als Rankhilfe für Bohnen und eine alte Trommelwaschmaschine wird zum Hundehaus. Mit einer Wäscheschleuder kann man das Wasser aus dem Kloßteig ziehen und in einer WM66-Waschmaschine kann man Würstchen aufwärmen. Bei den Motorrädern und Motorrollern von MZ und Simson hat der Gestalter Carl-Klaus Dietel das „offene Prinzip“ eingeführt: Alle Teile sollten vom Besitzer selbst ausgebaut und repariert werden können. Während man sich heute mit der geplanten Obsoleszenz abfinden muss, also der vom Hersteller vorgesehenen verringerten Lebensdauer des Produkts, die einen zwingen soll, seine Geräte möglichst bald abzuschaffen, weil man sie nicht reparieren kann (z.B. bei der elektrischen Zahnbürste den fest verbauten Akku austauschen).

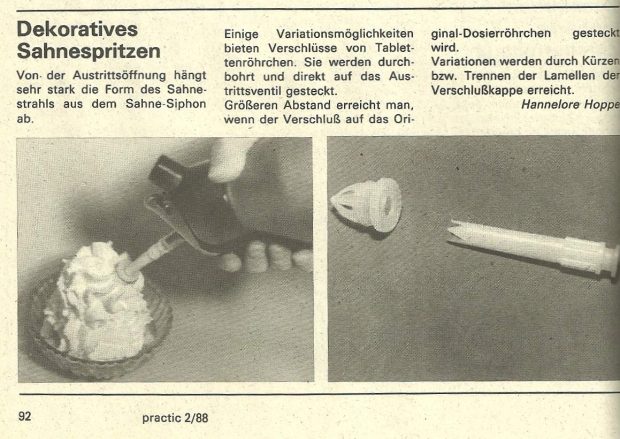

Manchen werden die Objekte aus der Leserrubrik der Practic ärmlich vorkommen, Symptome des Mangels, und sie werden es als zynisch empfinden, wenn ich darin eine Poesie erkennen will. Ich finde sie aber gar nicht ärmlich, sondern horizonterweiternd, neben ihrer Komik geben sie einen Denkanstoß, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und schließlich muss man ja auch erst einmal darauf kommen! Eine Sahnespritze aus dem Verschluss eines Tablettenröhrchens?

Eine praktische Lösung, wenn man zu viele Schlüssel am Schlüsselbund hat? Einfach immer zwei zusammenschweißen!

Eine Drahtaufhängung, um im Winter seine Frühstücksmilch am Heizkörper aufzuwärmen?

Ein Lötkolbenständer aus einem alten Telefonapparat?

Aus der Schultüte vom Kind kann mit ein paar Holzostereiern als Füßen ein Papierkorb entstehen.

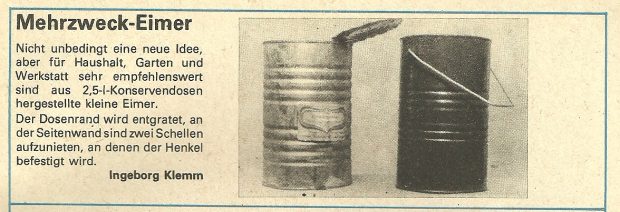

Mein Problem als Kind war, dass ich nicht nur die Materialien nicht hatte, sondern genauso wenig die in der Practic vorgeschlagenen Ersatzmaterialien, um all die schönen Dinge zu basteln. Meine Eltern waren einfach nicht bereit, mich ihr Wohnungsinventar kreativ umdeuten zu lassen. Ich glaube, das einzige Objekt aus der Practic, das ich je erfolgreich nachgebaut habe, war der aus einer alten Konservendose bestehende Mehrzweckeimer. Allerdings hatte meiner, glaube ich, keinen Henkel.

Bei meinen Recherchen zum DDR-Alltag begegnen mir übrigens immer wieder Dinge, die in Wirklichkeit in der DDR erfunden wurden. (Das wäre allerdings auch wieder Thema für einen anderen Text.) Ich kann belegen, dass ETs Glühfinger aus der einige Jahre früher gedrehten Serie Spuk unterm Riesenrad stammte, dass das Honda-Logo von einem DDR-Betonformstein abgekupfert ist, dass Alf in Wirklichkeit in der DDR entworfen wurde (wo er allerdings „Malfi“ hieß, „Marxistischer Alf“.)

Aus der Leserrubrik der Practic habe ich gelernt, dass die Rollkoffer, mit denen sich heutige Reisende gegenseitig auf die Nerven gehen, wenn z. B. ganze Schulklassen schrankartige Ungetüme durch den Mittelgang vom ICE zerren, oder wenn der Bürgersteig vor dem Schlafzimmerfenster gepflastert ist und schon vor Sonnenaufgang lautstark Rollkoffer darüberrattern, die Erfindung eines DDR-Bastlers ist! Aber ob Hans Schimmelpfennig so schlau war, für seinen Rollkoffer ein Patent anzumelden?

Alle Bilder in dem Text stammen von Jochen Schmidt.

Jochen Schmidt ist Autor eines Reisebuchs über Ostdeutschland, in dem er dazu anregt, von Suhl bis Schwerin und von Magdeburg bis Zittau auf die Suche nach interessanten und sehenswerten Resten des DDR-Alltags, Zeugen der Industriegeschichte, architekturbezogener Kunst und architektonischen Besonderheiten zu gehen, und sich von den Menschen, die man dabei trifft, aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Unter anderem widmet er sich darin auch verbreiteten Phänomenen wie der Bastelkultur. Gebrauchsanweisung für Ostdeutschland erschien 2015 im Piper-Verlag.