Mit Rassismus ist es wie mit vielen Problemen: Es herrscht der Konsens, ihn abzuschaffen, aber die Apparate laufen weiter, die ihn aufrechterhalten. Zu Besuch in Washington

Bitte lassen Sie die Kunden zuerst aussteigen, heißt es in der U-Bahn in Washington, das Wort durch den überdehnten Gebrauch in einen sarkastischen Metajargon einschleusend. Müsste es nicht heißen: „the people who self-identify as customers“ – die Leute, die sich selbst als Kunden bezeichnen? Die Phrase von der Selbstidentifikation hat sich stark ausgebreitet, in offiziellen Formulierungen und Medien und im notorisch tastenden privaten Sprachgebrauch. Ironien sind im sogenannten uptalk oder high rising terminals (UK) zu einem standardisierten Unsicherheits-Absicherungsbrei geworden. Überall Mangel an Verben im Vokabular – stattdessen sagt man „ist“ mit einer Distanzierung und sucht dann nach einem passenden Adjektiv: it’s like, like, like, uhm … nice?

Bei jungen Studenten sind die Stimmen ärgstens verstellt, höher, wenn man lieber, tiefer, wenn man kompetent wirken möchte, und oft noch mit einer gekräuselten Oberlippe, die Ekel und Überforderung anzeigt. Der Fragetonfall, der mittlerweile privates informelles Sprechen vom Befehlston unterscheidet. Und aber dann der Befehlston, der im Kontrast dazu kultiviert wird, forciert oder mit Lust, von den anderen. Die Ohren dröhnen mir schon von den Sprachmelodien dieser Gestalten, die auf den Europäer grotesk wirken. Karikaturen von Besserwissern, die aus der festen Überzeugung heraus, in allem optimal Bescheid zu wissen, alles zu kontrollieren versuchen – nur um dann eine sanfte Hauchigkeit auf ihre Stimme zu legen, um den dadurch entstandenen unangenehmen Effekt zu dämpfen. Sowas wird man nur über Jahrzehnte los, indem man sein Leben ändert. Das braucht keiner, dem es gelingt, hier halbwegs angenehm zu leben und die Hälfte seines Daseins nicht wahrzunehmen.

Obdachlose überall. Es ist bitter bitter kalt. Ein mit fünf Decken vermummter Mensch sitzt unter einer Bushaltestelle neben einer Werbung für Autisten-Awareness: Avoiding eye contact is one sign of autism. Ich wende die Augen ab. Es ist mir zu viel. Die Frauentoilette im letzten Bahnhof wirkte wie ein Irrenhaus des vorvorigen Jahrhunderts, in der Nebenzelle scheuerte eine Hand mit einem Fetzen Klopapier den Boden, jemand sang, und in der Ecke legte eine hochgewachsene Frau mit der Präzision professioneller Haushaltskunst Decken zusammen. Sie wirkte nicht irre.

Die vielen Monumente des Capitols zeigen sich im Caspar-David-Friedrich-Licht, gleich darauf gibt es einen Sonnenuntergang am Potomac, ich stürze in US-amerikanische Naturfotografie und muss fast kotzen, als auch noch Wellen um Wellen von Gänsen über den Fluss geflogen kommen. Etwas provoziert mich an diesem Guten und Schönen. Ich denke an sanftstimmige graumelierte nice men, die Sachen reparieren können und gerne zelten und sensibel auf ihre Frauen eingehen, wenn man sie respektiert, und denke daran, aus Protest durchzudrehen oder so etwas. Was hier als gut gilt, hat eine ausschließende Komponente, die verleugnet wird, sodass es erscheint, als wäre es Zufall, wenn nicht alle an der Güte partizipieren. Da ist etwas, etwas wie ein Einwand, was, um gehört zu werden, erst einmal als Nein in Erscheinung tritt. Und gegenüber, den Blick abwendend, eine Existenz, die komplett unfähig ist, effektiv zu sprechen, weil es trotz allen selbstvermindernden Sprechens weiterhin durch seine nicht im Geringsten verminderte Existenz provoziert. Mit dem Rassismus ist es wie mit den meisten anderen Problemen in unserem gespenstischen Posthistoire: Theoretisch herrscht Konsens, dass er abzuschaffen ist, jedoch laufen die Apparate weiter, die ihn aufrechterhalten. All diese Leute, die dagegen sprechen, aber ihr Leben nicht ändern, profitieren laufend davon, die Implementierung hinauszuzögern.

So leben also viele wie Touristen in der Welt. Ich frage mich, was ich ändern kann. Bin ich in meiner Stadt jemand? Es geht nichts alleine, genauso wenig, wie man mit Sprechen allein etwas ändern kann. Man braucht die Leute, Freunde, Kollegen vor allem, die Rezipienten deines Verhaltens und Komplizen, wenn Verhalten zu Handeln wird. Tourismus führt direkt zu Gedanken an Ecopoetics, just passing through here. Es ist temporär. Ich lerne, wie ernst die Welt ist. Zwischen Fuß und Boden ist nur eine ganz dünne Sohle.

No friends to bug me, no one to cry with,

business as usual, just getting by with

all of my bulk and some of my charm

if you’re not going to like me, just do me no harm.

Weiß dominiert. Es ist wie Schnee, isoliert alles Andere. Ein ausgeblichenes Walgerippe war noch in New York das Einkaufszentrum neben dem World Trade Center und 9/11-Monument. In Washington gleißen die klassizistischen Gebäude im Marmor, die Zelte in Zeltplane und sogar die Gehsteigplatten aus Zement, candida. Schneekönigin ist die Assoziation, und ich verstehe die Mode der überdimensionalen weißen SUVs, aus denen blonde Familien mit Weihnachtsleggings aussteigen. Diese Art von Böse lässt die verspiegelten schwarzen Uber-Wagen hemdsärmelig aussehen.

Was meine Weißheit bedeutet, konkretisiert sich langsam aus früheren Gedanken, dank der Vorstellung des ausgebleichten Skeletts. Farbige aller Art, alle aus unterbewerteten Identitäten sich Herauskämpfenden sind die Helden von jetzt, für sie fallen Erfolg, das Gute, das Starke, die Lebenskraft und das Schöne in eine Linie. Die, die, wie ich, aus den krusty Hallen der etablierten, zerbröselnden Herrschaftsidentität kommen, dem abgekühlten, dekadenten Schorf der Lava der Menschheit, mit zur Kristallbildung neigendem Empfinden, von innen verrotteter Ironisier-Rhetorik, einer überoptimierten, theoretischen Superstruktur voll angehäufter moralischer Fails, der Kollapslogik von sinnleerem Wachstum und vor allem aber mit der Dialektik von Scham und Begehren, das sind ab jetzt die Sekundären, die Diener, die Spiegel. Ihre Beschreibungen der Welt sind nicht mehr besonders wertvoll.

Die Monumente von gestern sind merkwürdiger Trash. Es ist erfrischend relevant, den Imam Johari Abdul-Malik zu hören, wie er die Identitätsprobleme der Weißen anspricht und zugleich auch ein positives Ziel setzt, der den Weg in die Zukunft gemischter Kulturen weist; er ist ein Weg, keine Lösung. Man muss einander nicht mögen, man braucht Rechte und Respekt. Im Grunde braucht es eine Art Amnestie für die Privilegierten, die trotz gegenteiliger Meinungen so an ihren Privilegien klammern, weil sie sich vor der Rache der so lange Unterdrückten fürchten. Man kann als Weißer nur hoffen, dass es viele wie Imam Abdul-Malik gibt, die Frieden und bedingungslosen Respekt auch vor Feinden, Idioten und Arschlöchern fordern. Denn in einer anderen Kultur ist nie ganz sicher, ob sich nicht herausstellt, dass man die ganze Zeit auf eine ungeahnte Weise idiotisch war, wenn man dort mit der gleichen Hybris anfängt wie man es zu Hause gewohnt ist, nur ohne Unterbau.

*

Eissturm war in Washington. Die Zweige und die Gehsteige sind mit einer durchsichtigen Glasur überzogen. Wir schlittern die Hauptstraße von Mount Pleasant hinunter, wo hispanische Herren unter Gelächter vor dem Kaffee-Greißler mit Bierdeckeln Checkers spielen. Auf Fußhöhe kündigt ein nasses Plakat eine Versammlung in der nahegelegenen All Souls Unitarian Church an, die verschiedene Vereine zusammenbringen will angesichts der zu erwartenden schwierigen Zeiten. Die Kirche ist ein großer, offener Raum, wie ich sie bei progressiven Protestanten auch in Deutschland gesehen habe. Zugleich fühle ich mich auf den hölzernen pews sitzend wie in einen Historienfilm versetzt – oder in eine historische Aufnahme, an einer Stätte, wo Protestbewegungen und Musikbewegungen entstanden. Die Unitarier stellen eine Vereinigung zweier Kirchen aus dem 18. Jahrhundert dar. Broschüren, die sich an diverse Minderheiten wenden, erläutern die Offenheit dieser Kirche. Die Mehrheit der Kongregation erscheint ziemlich weiß und wohlmeinend; der Mann mit Namensschild, der mich willkommen heißt, strahlt die gezügelte Güte organisierten Richtigtuns aus. Das soll keine Kritik sein. Wenn ich in den ersten Wochen USA etwas gelernt habe, so, dass in einem so großen und verschiedenen Land meine idiosynkratischen Instinkte für die Auffassung anderer Menschen nicht ausreichen. Meine Abneigungen, Sympathien und Genervtheiten laufen in die Irre, schon allein durch das Idiom irritiert. Ich brauche hier ein Modell, das Kommunikation mit sehr, sehr unterschiedlich sich ausdrückenden Leuten ermöglicht.

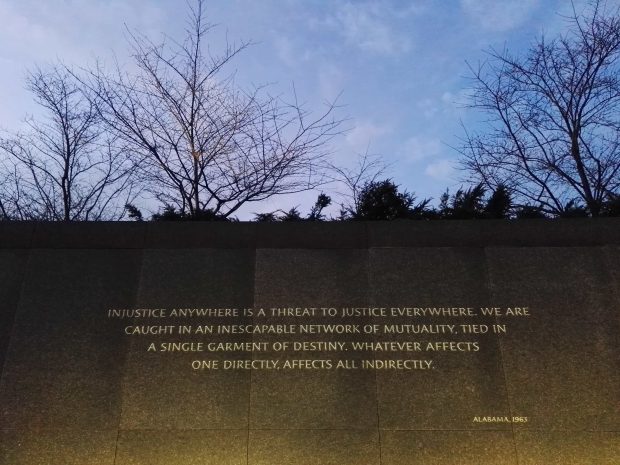

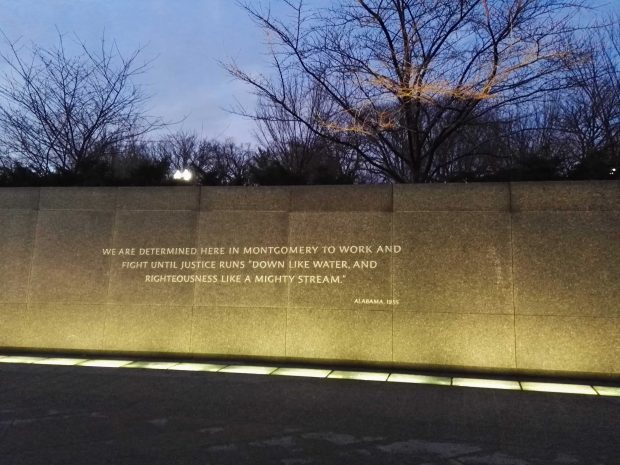

„We are the fire in the middle of a hailstorm„, eröffnet der Pastor Rev. Hardies, ein weißer Brillenträger, Typ Seminarist, die Versammlung. „It’s hard not to read the weather as a judgement„, pflichtet ihm kurz darauf der Moderator bei. „Die Kirche muss eine sanctuary, ein heiliger Ort der Zuflucht sein.“ Jetzt wird es langsam real. Als erster spricht Carlos Jimenez, ein sympathischer Mann um die 30. Er vertritt die Dachorganisation von über 175 Gewerkschaften in der Region. Beim derzeitigen Wachstum der Stadt müssten sie 2.000 Neuzugänge pro Jahr haben, sagt er, was aber nicht passiert. Die meisten sind heutzutage selbstständig. Als nächster spricht ein pausbäckiger, bärtiger junger Weißer für die Organisationen Repair DC und New Poor People’s Campaign. Martin Luther King’s Projekte gehören nicht kommemoriert, sondern fertiggestellt, betont er. Wir müssen die verschiedenen issues, welche einzelne Interessensgruppen bewegen, miteinander verknüpfen, sagt er, so wie die menschenfeindliche Ökonomie alles verknüpft. Seine Dialektik beeindruckt mich. Später lese ich viele seiner Gedanken auf dem Denkmal von Martin Luther King Jr. im Gedenkstättengarten der Hauptstadt, in der Dämmerung.

Es folgt ein älterer schwarzer Jurist, der über die rechtliche Möglichkeit, Trumps Präsidentschaft noch zu verhindern, spricht, eine junge Mutter mit prächtigen schwarzen Locken (die Rassenbegriffe versagen langsam, zum Glück) und einem Kind, das, verstört davon, die Stimme der Mutter von überallher zu hören, während ihrer ganzen Redezeit stört. Sie vertritt eine Organisation, die sich um leistbare Wohnungen kümmert, und erinnert daran, dass bei der oft gehörten Wendung „affordable housing“ die Frage offenbleibt, für wen. Bei sozialen Wohnprojekten, moniert sie weiters, fehlen augenfällig alle gemeinschaftsbildenden Institutionen: Friseur, Greißler, Kindergarten, Schuster, Kneipe sind nicht etwa von lokalen Leuten betrieben, sondern von irgendwelchen Ketten; die Büros haben sich einen Ruf für Bürokratie und Ineffektivität aufgebaut. Das System, private Firmen zu subventionieren, um sozialen Wohnungsbau durchzuführen, funktioniert nicht. Es müssen die Grundstücke vom regulären Markt genommen werden, sagt sie, damit solche Projekte auf einer soliden Grundlage aufbauen können.

Ein Psychologe erklärt als nächstes den Unterschied zwischen kleineren Veränderungen und traumatischen Übergangsphasen und warnt davor, diese zu schnell verlassen zu wollen in halbgare Normalitäten. Kulturelle Veränderung sei notwendig. Mehr Demut und Neugier, zu erzielen in den nächsten 20 bis 40 Jahren.

Als letzter Sprecher stiehlt Imam Johari Abdul-Malik allen die Show. Er ist ein Star und stellt sich die Digitaluhr, um seine Redezeit nicht zu überschreiten, worauf er sie seelenruhig überschreitet, als es piepst. Nach dem kontrollierten New Yorker Lächelreden des Vorredners ist es, wie ins Freie zu treten, als durch den Imam Johari die Musik einer Rede zu fließen beginnt. Die Pausen und das weite dynamische Spektrum seiner Orationskunst weckt bei manchen sichtbar inneren Widerstand; ich kenne das auch, aber die Subtilität des Inhalts von Abdul-Malik kriegt mich immer gerade noch rum, wenn ich beginne, gegen die aufgezwungene Emphase zu rebellieren. Simple, aber überraschende Gedanken. Radikale Dialektik. Verdrehungen der Bewertungen, wie ich sie selbst auch gerne versuche, einzusetzen, um eine radikal korrigierte Perspektive mit unverändert feinen Formeln zu bringen.

Das hatte mich schon letztes Jahr in London bei Wole Soyinka beeindruckt, der ähnlich wie der Imam die Partei der unterdrückten Klassen mit dem feinsten sprachlichen Besteck ergreift und mit höchster Kunst die Messerspitze an die Stelle setzt, die wehtut. So höflich, dass man durchaus sich verbeugen würde und die Zustimmung erteilen, zuzustechen – aber er möchte nur zeigen, wie es ist, bietet im nächsten Atemzug ganz kameradschaftlich gute Modelle an. Er macht vor allem den Schwarzen Vorwürfe, damit klarstellend, dass er mit den Weißen gar nicht redet – ein Zurechtrücken des Sprechens über Rassismus, das längst fällig ist. „We started feeling good with ourselves; we are caught up in a temple of our familiarity.“ („Wir begannen, uns rechtschaffen und unter uns wohlzufühlen; wir haben uns im Tempel der Vertrautheit verfangen.“)

Abdul-Malik erinnert an die in Armut lebenden Weißen, die etwa in den berühmten Kohleminen der Appalachen arbeiten. „This idiot says he’s gonna bring back coal mining jobs.“ Er habe einmal den Job gehabt, erzählt er, die handgeschriebenen Dokumente der Krankenkasse in einer Kohlestadt in Computer zu übertragen. „I saw what these men died from.“ Auf dem Boden dieses Realismus gibt der Imam eine vernunftbasierte Richtung vor. „It doesn’t mean liking each other. It means if a person gets fired, he has certain rights.“ In Fragen des Zusammenlebens habe die USA einige Erfahrungen und potenzielle Vorbildfunktion. Was bedeutet es, Amerikaner zu sein? Gewisse Werte, die Rasse, Geschlecht und Klasse transzendieren. Wenn irgendwer die Welt lehren kann, was es bedeutet, Rassismus zu zerlegen, dann sind es wir, schließt der intellektuelle Radikale Imam Johari Abdul-Malik. Danach gibt es eine Diskussion.

„How can you build a union if you don’t have one to join?„, ist die gute Frage einer Zuhörerin. Sie bekommt verschiedene Tipps. Der pausbäckige Dialektiker mahnt, an der griffigen Kante zu bleiben und für den Anfang den Kreis seiner Bekanntschaften und Zeitvertreibe zu erweitern. Man solle sich besonders auf überraschende strategische Kooperationen konzentrieren: Mit Menschen anderer Gesinnung und mit anderen Interessen zu tun zu haben, erst das knüpft ein festes, über weite Strecken spannbares Netz. „If your coalition is easy, your coalition isn’t big enough.“ In seiner Heimat North Carolina habe sich etwa der republikanische Bürgermeister mit linken Gruppen verbündet, um sein Spital zu retten, da die Firma, an die es verkauft worden war, die Filiale auflöste und Leute andauernd starben. Der Gewerkschaftsführer ruft mit starken Worten zum Heldentum auf und erntet einen Ellbogenstupser von Abdul-Malik, der das kämpferische Vokabular des Genossen reflektiert: Als Muslim könnte er nie so etwas sagen, er würde wie ein Dschihadist wirken. Abdul-Maliks pazifistischer Patriotismus wirkt wie ein freundliches Spiel, todernst aber in seinem Bezug auf die Konstitution. These are the rules of our common game.

Constitution Avenue zieht sich denn auch wie ein Rückgrat durch die Grünanlagen des hauptstädtischen Pathosparks, der sich uns heute lieblich in Caspar-David-Friedrich-Licht zeigt. Hochzeitspaare lassen sich vor dem Lincoln-Denkmal fotografieren. Familien aller Rassen und Klassen, neugierig, skeptisch, klettern über die Stufen ihres gemeinsamen Symbols im Freimaurerstil. Deren Tempel, wie einem utopischen Riss des 18. Jahrhunderts entstiegen, steht monumental in der 16th Street zwischen anderen Botschaftsvillen und Prachtbauten, einen Ableger sehen wir in einem Hinterhof in Tacoma. Im Westen seien die Freimaurer verbreiteter, erklärt unsere Gastgeberin, wie andere geheime Clubs für Philanthropie und gegenseitige Aufstiegshilfe. Hier in den Städten im Osten sind die Leute zu beschäftigt, um sich viel mit solchen Vereinen zu befassen.

Ich rede so, dass es mich selbst nervt. Auch mein Stil auf Deutsch fällt mir schwer, es ist, als drängten sich amerikanische Satzstrukturen sich von hinten hinein. Und meine konziliatorische Haltung treibt lächerliche Blüten, ich kann die Übertreibung nicht navigieren und versuche sie trotzdem, um nicht verschlossen zu wirken, ebenso wie beim Trinkgeld, für das ich kein Gefühl habe. Das Essen ist saumäßig teuer, und man gibt 20 Prozent, das tut der Tasche weh. Vermutlich bin ich mit meinen Schmerzen den Ursprüngen der berühmten US-amerikanischen Freundlichkeit auf der Spur, die mir immer so aufstieß. Sie täuscht den Unbedarften: Sie ist echt, verspricht aber nicht, was eine Europäerin von solcher Herzlichkeit weiter erwartet. Sie ist mir also zu generisch, zu oberflächlich, und als ich klein war, fühlte ich mich von ihr vollkommen zertrampelt, ohne eine Chance, mich gegen so eine erstickende Positivität zu behaupten, außer durch ein finsteres Gemüt. Dieses Gefühl stellt sich als die banale Erklärung für die Sympathie heraus, die ich tendenziell mit allen Schimpfern und allen zornigen Verrückten dieses Landes empfinde.

Als mich in der U-Bahn ein langer, am Mund schäumender, afroamerikanischer Typ mit glotzenden Augen anprovoziert, und dann zwei lesbische Studentinnen mich retten wollen, indem sie ihm laut und deutlich sagen, dass es nicht okay ist, beschwichtige ich die beiden, he’s just crazy. Bedanke mich zähneknirschend bei ihnen, überblicke die Szene, in der ich auf jeden Fall die Idiotin bin, was ich nicht unbedingt durch Machtworte ändern möchte. Eine hispanische Familie hat nämlich gefilmt, wie der Schäumende mich nachahmte, und kann nicht aufhören, über das Video zu lachen, während die asiatische Lesbin, die im Sinne von Zeugenschaft auch mitfilmte, schimpft, dass es nicht okay ist, dass sie darüber lachen. Ich sage, es ist voll okay, frage aber die Familie nicht, was eigentlich so lustig war. Melancholisch meine ich, ich kann nicht in jeden Raum hinein. Bin aber nervös, dass mein Stockholm-Syndrom schlicht zeigt, dass ich nicht bis in die Tiefe erfasst habe, worum es ging. Gewalt hat nämlich schon eine Aussage. Sie ist quantitativ und markiert den Unterschied zwischen Praxis und Theorie.