Heute ausnahmsweise mal ein „copy-paste“: Der Artikel ist so heute in der ZEIT erschienen. Aber er ist so schön und knüpft nahtlos an die jüngste Diskussion in HERDENTRIEB an, dass ich ihn einfach reinstellen musste.

Die Stärke der deutschen Wirtschaft bereitet den Nachbarländern Sorgen. Ja, die Stärke! Während deutsche Ökonomen und Leitartikler vergangene Woche noch über den aus ihrer Sicht zu hohen Tarifabschluss der Metallbranche lamentierten, erregte eine Studie des Pariser Konjunkturforschungsinstitut OFCE europaweit Aufsehen: France: Le Coût d’outre-rhin. Darin warfen die Franzosen Deutschland, dem Land auf der anderen Seite des Rheins, vor, sich auf Kosten der Nachbarländer zu sanieren. Bereits in den vergangenen Jahren hätten die deutschen Reformen, gepaart mit der Lohnzurückhaltung, Frankreichs Wachstum verlangsamt. Noch schlimmer komme es 2007, wenn die Große Koalition in Berlin mit der geplanten Anhebung der Mehrwertsteuer Ernst mache.

Der Aufschrei der Franzosen ist berechtigt. Er zeigt ein weiteres Mal, dass die hiesigen Volkswirte von Makroökonomie nichts verstehen und stets nur die direkten Folgen von Entscheidungen für Firmen und Haushalte sehen. In einer Währungsunion ist diese partielle Blindheit jedoch gefährlich. Denn was Deutschland gerade betreibt, ist Merkantilismus pur.

Früher, als es den Euro nicht gab, ärgerte sich die deutsche Exportwirtschaft immer über Italien. Die Italiener nutzten wiederholt die Abwertung ihrer Währung, um über billigere Produkte den deutschen Firmen Marktanteile auf den Exportmärkten abzunehmen. Hierzulande hieß es dann für ein paar Jahre Lohnzurückhaltung üben, bis die alte Wettbewerbsstärke von Siemens, Bosch und Co. wieder hergestellt war. Damit sollte dank des Euro Schluss sein. Feste Wechselkurse verhindern Auf- und Abwertungen. Der Haken: Sie verhindern nominale Wechselkursschwankungen, nicht aber reale.

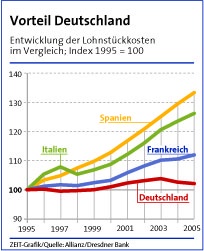

Das beste Maß, die Veränderung des realen Wechselkurses zu messen, sind die Lohnstückkosten. Sie zeigen, wie günstig ein Produkt herzustellen ist und sie sinken, wenn die Löhne der Arbeiter langsamer steigen als ihre Produktivität – wie es in Deutschland seit Jahren geschieht. Damit werden die Firmen und ihre Produkte international wettbewerbsfähiger. So gesehen wertet Deutschland seit 1995 gegenüber den anderen Euro-Mitgliedsländern ab. Das verärgert den Rest der Gemeinschaft.

Ein Ende ist nicht in Sicht: Selbst die nun in der Metallindustrie vereinbarteLohnsteigerung von drei Prozent wird die Lohnstückkosten nicht erhöhen. Das legen zumindest die Analysen mehrerer Investmentbanken nahe. Somit werden die deutschen Firmen der Konkurrenz auch künftig das Leben schwer machen.

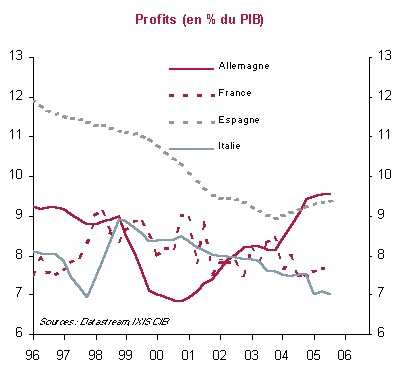

Dabei dürfte die deutsche Industrie ihre Wettbewerbsfähigkeit inzwischen wieder vollständig hergestellt haben. Dafür sprechen die Lohnstückkosten, die um knapp zehn Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre liegen. Dafür sprechen auch die Marktanteilsgewinne: Seit Mitte der neunziger Jahre haben deutsche Produkte ihren Marktanteil innerhalb der Währungsunion von 25,3 auf 27 Prozent gesteigert; Italiens Marktanteil ging von 13 auf 10,6 Prozent zurück, der französische von 17,2 auf 14,5 Prozent. Selbst bei den Gewinnen nehmen die deutschen Firmen seit vergangenem Jahr die Spitzenstellung in Euroland ein: Was am Ende in der Kasse blieb, machte 2005 gut 9,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes aus, in Frankreich nur 7,7 Prozent, in Italien sieben Prozent.

Dass sich Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit nicht in hohen Wachstumsraten niederschlägt, liegt an der schwachen Binnennachfrage. Pikant ist daher der Plan der Großen Koalition, zum einen die Mehrwertsteuer kräftig zu erhöhen und mit einem Teil der Mehreinnahmen die Lohnnebenkosten zu senken. Mit diesem Eingriff verschärft die Wirtschaftspolitik einen Marktprozess statt ihn abzufedern. Die höhere Mehrwertsteuer wirkt zunächst wie ein Zoll: Sie verteuert die Importe der ausländischen Anbieter, lässt aber die Exporte der deutschen ungeschoren. Durch den teilweisen Transfer der Steuereinnahmen in die Arbeitslosenversicherung werden die deutschen Firmen noch wettbewerbsfähiger, oder sie verdienen noch mehr. Beides ist zur Zeit unnötig.

Die Pariser Konjunkturforscher erwarten, dass Deutschland mit der Mehrwertsteuererhöhung seine Exporte kräftig steigern kann, während Frankreich, Italien und Spanien erhebliche Einbußen verzeichnen werden. In Summe gewinne Deutschland aber weniger, als der Rest Eurolands verliere.

Die Geduld der anderen großen Länder geht zu Ende. Macht Deutschland so weiter wie in den vergangenen Jahren, bleibt nur zweierlei: Entweder Italien, Spanien und Frankreich verlassen die Währungsunion, werten ab und machen die Wettbewerbsvorteile der Deutschen auf einen Schlag zu Nichte. Oder sie verfolgen dieselbe Politik der Lohnzurückhaltung, gepaart mit wirtschaftspolitischen Annehmlichkeiten für die Unternehmen. Die Folgen wären ein auf Jahre hinweg schwaches Wachstum in Euroland und deflationärer Druck.

Da beide Reaktionen in letzter Konsequenz selbst für Deutschland mehr Schaden als Nutzen bedeuteten, muss die Große Koalition umdenken. Merkantilismus ist out, Stimulierung der Binnennachfrage in, sollte ihr Motto lauten. Nur wenn mehr gekauft wird, und so auch mehr Güter und Dienstleistungen aus der EU, kann Deutschland Euroland an seiner neuen Stärke teilhaben lassen. Deshalb dürfen die Firmen vorübergehend nicht weiter entlastet werden. Deshalb muss die Senkung der Lohnnebenkosten verschoben werden oder nur den Arbeitnehmern zu Gute kommen. Deshalb muss die Regierung, wenn sie Geld braucht, eine Reichensteuer einführen – statt pauschal die Mehrwertsteuer zu erhöhen.

Kann die Berliner Republik umdenken? Zweifel sind erlaubt. Ihre gefährliche Wirtschaftspolitik ist nie in der Absicht konzipiert worden, den Rest Eurolands an die Wand zu drücken. Sie ist Ausfluss einer einseitigen Debatte, die den Abbau der Staatsverschuldung an Platz eins setzt und sonst dem Motto folgt: Was gut für die Unternehmen ist, ist gut für Deutschland. Makroökonomen, die Folgen und Wechselwirkungen von Entscheidungen ins Kalkül ziehen, wissen, dass das nur manchmal stimmt.