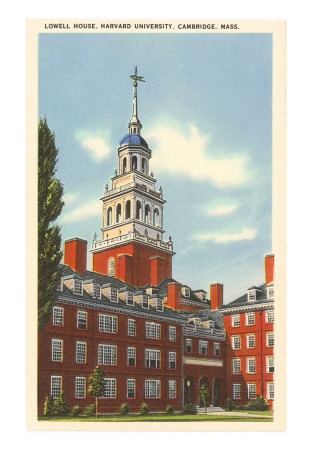

Gestern abend war ich auf Einladung der dort wohnenden Studenten im Lowell House, dem schönsten Studentenwohnheim („dorm“) Harvards. Zu etwa 120 sahen wir im überfüllten Junior Commons Room die erste Debatte der beiden Kandidaten. Man sitzt in gemütlichen Ledersesseln in einem holzgetäfelten Raum, der dem Vorbild des englischen Cambridge nachstrebt. Die Studenten sind eine bunt gemischte Truppe aus all american boys und girls, vielen Asiaten und einer ansehnlichen Zahl Schwarzer.

Cameron Van Peterson, der Tutor im Lowell House, der mich eingeladen hat, ist einer von ihnen. Die Atmosphäre gleicht einem public viewing bei der Fussball WM. Man isst Pizza und trinkt Ginger Ale dazu (kein Alkohol bei öffentlichen Studentenveranstaltungen).

Nach der Debatte sollte ich eine Einschätzung „aus europäischer Sicht“ abgeben. Na ja.

Mir sind folgende Dinge aufgefallen: McCain wirkte sehr unwohl in seiner Haut. Ständig grinste er angespannt, wenn Obama redete. Während Obama den Senator aus Arizona öfter als „John“ anredete, kam McCain „Barack“ nie über die Lippen. Nicht einmal konnte McCain es über sich bringen, Obama ins Auge zu sehen. Obama wollte sich offenbar als ein Insider darstellen, der mit McCain per Du ist, McCain wollte Obama auf Distanz halten als jemanden, der unerfahren ist, keine Ahnung hat und eigentlich nicht mit ihm auf einem Podium diskutieren sollte.

Immer wieder betonte McCain, Obama „versteht offenbar nicht, dass…“ Für sich selbst nahm er lange Erfahrung in Anspruch („I have a record“). Und zugleich stellte er sich selbst als „Maverick“ dar, als Unangepaßten. Das tut man eigentlich nicht. Das Urteil überläßt man dem Zuschauer. „Ich bin ein Unangepaßter“ – irgendwie peinlich, sowas.

Obama war recht forsch. Sehr viel aggressiver als gegenüber seiner Rivalin Clinton. Er erntete große Lacher in unserem Saal, als er auf McCains Forderun nach „prudence“ (Besonnenheit) konterte: Ja, das sei zweifellos richtig.Aber diese Forderung habe doch einen schrägen Klang, wenn sie von jemandem komme, der Nordkorea mit Auslöschung bedroht und öffentlich ein Lied über die Bombardierung Irans angestimmt habe.

Insgesamt schien mir, daß McCain auf seinem Feld, der Aussenpolitik, nicht den erwarteten Sieg erzielen konnte. Sicher wird er manchen Zuschauer mit seiner Erfahrung beeindruckt haben – er zählte wichtige Entscheidungen auf, an denen er beteiligt war, vo, ersten Golfkrieg über Bosnien, Kosovo und Afghanistan bis zum Irakkrieg.

Aber oft wirkte er eben doch als sehr sehr alter Mann – wenn er etwa Roosevelt über die Invasion in der Normandie zitierte, als wäre er dort auch schon selbst dabei gewesen.

Den Namen des iranischen Präsidenten verhaute er – Ahmadamadinedschad äh Ahmadinedschad. Beim Thema Iran wurde er richtig wach, während er zuvor über die Finanzkrise nur Unfug verbreiten konnte. (Er will die Krise überwinden, indem er die Ausgaben radikal kürzt – für alles ausser das Militär! – und zugleich stimmt er der größten Staatsausgabe aller Zeiten zu, dem 700 Milliarden-Dollar-Paket der Regierung. Die Bush-Regierung, die er selbst als Senator gestützt hat, hat das Land in ein Riesendefizit gewirtschaftet – doch die Finanzkrise an der Wall Street hat mit den Staatsausgaben herzlich wenig zu tun.)

Beim Thema Iran war McCain voll da: Immer wieder beschwor er die Szene herauf, dass Obama sich mit Ahmadinedschad an einen Tisch setzen werde – und damit dessen Position zu Israel aufwerten werde. Obama widersprach – Gespräche ohne Vorausbedingungen seien keine Anerkennung der Gegenposition und „kein Teetrinken“. Aber McCain schlug immer wieder in die gleiche Kerbe.

Man konnte hier eine klare Alternative in der Aussenpolitik sehen: McCain glaubt, er könne eine „Liga der Demokratien“ zusammenbringen, die ausserhalb der UN (und ohne Russen und Chinesen) die westlichen Politikvorstellungen erzwingen könne. (Das Problem ist nur, dass die Länder, die er dabei im Blick hat – Frankreich, Deutschland, Grossbritannien – dies allesamt für eine Schnapsidee halten.)

Obama hat erkannt, dass die Zeit für solche Hegemonieträume vorbei ist und setzt auf Diplomatie selbst gegenüber Schurken. Der alte Weg, den McCain weitergehen möchte, habe gegenüber Iran nichts gebracht, sagt er. Naiv hat er sich dabei nicht gezeigt. Wenn wir direkten Gesprächen eine Chance geben, sagt Obama, und diese scheitern, sind wir in einer sehr viel besseren Position, harte Sanktionen mit allen beteiligten Mächten durchzudrücken, als heute.

Schlauer Weise beruft Obama sich dabei auf Henry Kissinger, der länger schon eben diesem Strategiewechsel das Wort redet. Obama würde nicht sofort selber mit dem Präsidenten Irans am Tisch sitzen, sondern die Aussenminister zunächgs sprechen lassen. McCain konnte nur wütend zischend behaupten, „mein Freund“ Kissinger sei nicht für Gespräche ohne Vorbedingungen. Stimmt aber nicht. Punkt Obama.

An diesem Punkt dachte ich: Wenn die Aussenpolitik McCains starke Seite ist, dann war das hier ein Desaster.

Obama war sehr stark in puncto Irakkrieg: Während McCain immer wieder betonte, der „surge“ wirke und man werde den Krieg gewinnen, konterte Obama, der „surge“ sei erst nötig geworden, weil man den Krieg jahrelang falsch geführt habe. Und im übrigensei der Irakkrieg selbst eine „Ablenkung“ von der wahren Front im Kampf gegen den Terrorismus, die in Afghanistan verlaufe. Osama bin Laden ist immer noch auf freiem Fuß, und die Gefahr eines nuklearen Anschlags auf Amerika sei nicht gebannt, weil Pakistan und Afghanistan aus dem Blick geraten seien wegen des unnötigen Kriegs im Iran.

Obama sagte, er werde mehr Truppen (aus Irak) nach Afghanistan schicken, damit dieser vergessene Krieg nicht verloren gehe. Ich halte das für richtig und klug. Und ich weiß, daß unsere Regierung es genau so sieht. Für Merkel wie für Steinmeier, die sich hier absolut einig sind, wäre es großartig, jemanden im Weissen Haus zu haben, der diese Sicht teilt und damit ihre eigene Position zuhause leichter machen würde.

Als ich den Studenten diese europäische Sicht auf das Thema erklärte, fand ich weitgehend Zustimmung. Eine Studentin fragte mich, wie ich mir die Tatsache erkläre, dass Obama in Europa überwältigend vorne liege, während er hier in Amerika immer noch ungefähr gleichauf mit McCain bewertet werde.

Darauf antwortete ich mit einer Episode aus meinem Besuch in Los Angeles vorige Woche, wo ich mit einem sehr netten Republikaner über Obama debattiert hatte. Peter fragte mich, wie ich mir die 200.000 Zuhörer für Obama in Berlin erkläre: „Are they anti-american?“ Ich mußte schlucken, denn Peter meinte das ernst. Nein, gab ich zurück: das sind Leute, die sich das gute Amerika zurückwünschen. Leute, die Amerika lieben und es satt haben, immer wieder Dinge verteidigen zu müssen, die man nicht verteidigen kann. Im übrigen, und das war meine Schlussbemerkung, hat schon Winston Churchill gesagt: „The Americans will always do the right thing. After they’ve exhausted the alternatives.“ Es gab freundlichen Applaus.

Ja, man wird hier derzeit als Europäer sehr nett behandelt. Es gibt eine neue Nachdenklichkeit über das amerikanische Modell – im Zeichen der Finanzkrise, die eine sehr viel tiefere Krise in sich bereithält. Und im Zeichen des Niedergangs der amerikanischen Macht, deren Zeichen nur einer der Kandidaten zu lesen bereit ist. Was nicht bedeuten muß, dass die Leute ihn darum auch wählen werden.

Amerika ist durch die Bush-Regierung innen wie aussen unerhört geschwächt worden. Obamas Versprechen ist, diese Situation zu verstehen (statt sie wie McCain zu leugnen) und das ANSEHEN Amerikas wieder herzustellen. Ich habe den Eindruck, er hat seinen Anspruch darauf glaubhaft machen können. John McCain war ein ehrenhafter Mann, bis er vor seiner Partei in die Knie gegangen ist und auf eine unfaßlich zynische Weise die bisher unfähigste Person seit Bestehen der amerikanischen Demokratie für das Vizepräsidentenamt nominiert hat. (Dan Quayle war ein Gigant dagegen!) Und so etwas von einem Mann, der sich etwas auf seine Erfahrung und Urteilskraft zugute hält!

Mein Eindruck ist: Die Sache ist gelaufen. Obama „knocked the ball out of the ballpark“, wie man hier sagt. Wenn das mal nicht wieder typisch europäisches Wunschdenken ist.