(Ein paar lose Beobachtungen aus Begegnungen hier in Harvard, Boston und Los Angeles – ohne Anspruch auf ein umfassendes Bild.)

Liz, Managerin eines Autoverleihs in Roslindale (Süd-Boston): „Sarah Palin ist eine sympathische Person, und ich würde sie gerne mal auf einen Kaffee treffen. Aber was sie über Klimawandel und Aussenpolitik sagt, erschreckt mich (freaks me out). Ich sollte dazu sagen, dass ich eine registrierte Demokratin bin.“

Hier stellt sich jeder sofort mit seiner Parteizugehörigkeit vor. Man bekennt sich zu seinen Präferenzen und gesteht offen ein, wenn man wählt. Das ist gewöhnungsbedürftig, aber mir erscheint es letztlich als ein Zeichen demokratischer Vitalität. Auch Republikaner bekennen sich freimütig, selbst in einer Minderheitensituation wie hier in Harvard (und in Massachussets). Einer der Dozenten machte sich kürzlich den Spaß, nach dem Wahlverhalten der Studenten zu fragen. Ein einzelner meldete sich zaghaft, er habe schon einmal republiknaische gewählt. „Okay, das können wir als Diversität durchgehen lassen“, scherzte der Professor.

*

Kürzlich, nach einem Dinner in der Kennedy School of Government, spricht ein älterer Herr mit eindrucksvollem grauen Haarschopf in der anschließenden Debatte über „Die Rassenfrage und die Wahl“. Er sieht Michael Dukakis verdammt ähnlich, dem Kandidaten der Demokraten von 1988, der dem älteren Bush unterlag. An den Antworten auf seine Rede („Thank you, Governor…“) erkenne ich: Es ist Michael Dukakis. Er regt sich fürchterlich über die negativen TV-Spots auf, mit denen Obama als Terroristenfreund gebrandmarkt werden soll. „Das ist schlimmer als die Willie-Horton-Geschichte“, schimpft er. Die Anwesenden sind zwar meistenteils auch entsetzt über die Angriffe, widersprechen dem gebrannten Kind Dukakis aber höflich: Niemand glaubt, dass diesmal die Strategie der Charakter-Angriffe aufgehen wird. Die Lage ist einfach zu ernst dafür.

„When your house is burning down, and everybody is running around with their hair on fire, you don’t want to see the firemen yelling at each other“, so sagt es ein republikanischer Walhkampfstratege.

*

Peter ist Anwalt in L.A., und war zu Reagans Zeiten stark bei den Republikanern engagiert. Er ist von McCain sehr überzeugt. Wir unterhalten uns angeregt über das europäische Interesse an der Wahl. Er fragt mich, wie ich mir die Riesenmenge von 200.000 Menschen erkläre, die in Berlin Obama sehen wollte: „Das sind doch antiamerikanische Reflexe, die so viele Menschen da hintreiben!“

Ich stutze, aber er meint das wirklich ernst. Ich versuche zu erklären, dass die Mehrheit dort nach meinem Dafürhalten eher von einer Sehnsucht nach einer guten amerikanischen Führung in der Welt getrieben ist. Vielleicht ist dieser Wunsch teilweise naiv, aber mit Sicherheit nicht antiamerikanisch. Nach acht Jahren Bush will man ein Amerika zurückhaben, zu dem man wieder aufsehen kann. Peter nickt höflich – überzeugt habe ich ihn nicht.

*

In einer Debatte an der Kennedy School über den Wahlkampf sagt ein Student: „Kann es nicht sein, dass viele von uns Obama als Schwarzen im Weissen Haus sehen wollen, damit wir endlich wieder stolz auf unser Land sein können?“ Er ist selbst ein Weisser. Die vielen anwesenden Schwarzen kommentieren das nicht. Aber ich meine bei einigen zu sehen, dass sie diese Perspektive überrascht. Aus Gesprächen weiss ich, dass viele schwarze Studenten sehr vorsichtig sind: Sie haben Angst, dass ihre Erwartungen, einer von ihnen könnte es schaffen, enttäuscht werden könnten. Dass es weisse Amerikaner stolz machen könnte, der Welt einen Schwarzen als Präsidenten zu präsentieren, ist (noch) ein Schritt zuviel für sie.

*

Der Pastor meiner Gemeinde, bei der ich für die Zeit meines Stipendiums kirchlichen Unterschlupf gefunden habe – Donald Larsen von der University Lutheran Church -, hat mich zum Bier eingeladen. Natürlich geht es irgendwann auch um den Wahlkampf. Pastor Larsen macht sich Sorgen wegen Sarah Palin, deren Auftritte er als rufschädigend für das evangelische Christentum empfindet. (Sie wird nun einmal damit indentifiziert, auch wenn sie eine Evangelikale vom äußersten Rand ist.) Er kann ihren Relativismus im Bezug auf Evolutionslehre und Schöpfungsgeschichte nicht gutheißen. (Sie meint ja, man könne in Schulen beides gleichbehandeln, als seien es zwei konkurrierende wissenschaftliche Theorien.) Gläubige Christen werden so öffentlich als Hinterwäldler repräsentiert, die den Wahrheitsanspruch der Naturwissenschaft nicht von dem der Bibel unterscheiden können. Palins Aussagen zum Klimawandel entsetzen ihn, weil er die Bewahrung der Schöpfung als christliche Pflicht empfindet. „Es gibt eine Form des amerikanischen Christentums“, sagt er, „die auftrumpfende Selbstgewißheit (certitude) als christliche Tugend empfindet. Wir hatten das schon bei George W. Bush., und nun erleben wir es wieder. Das ist aber mit meinem Christentum nicht vereinbar. Mir ist als Mensch aufgegeben, die Wahrheit zu suchen. Und mir ist durch Jesus zugesprochen, dass ich der Wahrheit teilhaftig werden kann. Über sie hier und jetzt in absoluter Gewißheit verfügen kann ich nicht.“ (Was Obama in der Kirche des schrillen Pastors Wright gefunden hat – und wie er es dort lange ausgehalten hat, wüßte man allerdings auch gern. Wer in UniLU den klugen Pastoren Larsen und Engquist zuhört, der muss sich über manche Ausprägungen der amerikanischen Religion noch mehr wundern.)

*

Eine Debatte über den Kandidaten Obama – wieder an der Kennedy School – als „das Ende schwarzer Politik“: Es gibt eine Reihe von engagierten Schwarzen, viele aus der Bürgerrechtsbewegung der Sechziger, die eine Obama-Präsidentschaft mit gemischten Gefühlen sehen. Obama hat keine (oder kaum) Diskriminierungserfahrung. Er stammt nicht aus einer Familie, die Sklaverei gekannt hat. Er ist eigentlich nur von Weißen geprägt worden in seinem Familienkreis. Er lehnt schwarze „Identitätspolitik“ ab, weil er sie für eine Sackgasse hält. Vor allem ältere Beteiligte finden das problematisch. (Jüngere sehen eben darin die Chance auf wirklichen Wandel.)

Und dann sagt einer: „Wenn er es nicht schafft, wird das ein Riesen-Rückschlag für uns. Und wenn er es schafft, wird es heißen: Die Rassenfrage ist erledigt, jetzt lasst uns endlich in Ruhe. Und dann wird uns niemand mehr zuhören, wenn wir auf die Gegenwart von Diskriminierung verweisen! Amerika wird sich auf die Schultern klopfen und in Selbstzufriedenheit versinken.“

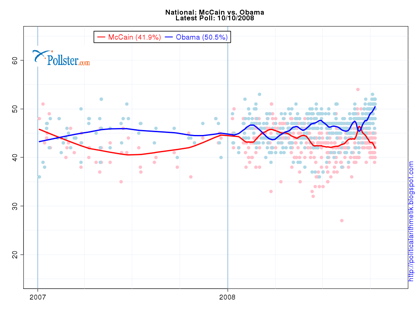

Dafür gibt es derzeit allerdings wegen der Finanzkrise, die längst eine allgemeine Gesellschafts- und Selbstvertrauenskrise des amerikanischen Modells ist, keine Anzeichen. Eher im Gegenteil: Amerikas Optimismus, Amerikas Dynamik scheinen schwer angeschlagen. Es mag unvermeidlich sein, schön ist das nicht.

(Wird fortgesetzt.)