Mein Stück aus der ZEIT von heute, S.4:

Eigentlich ist es ein überraschend trockener Satz für ein Herzstück der deutschen Nachkriegspolitik. Vielleicht muss das so sein, weil dieses Thema so schnell überwältigt. Der ganze Horror, die Millionen Toten, der Hass – alles transformiert und aufgehoben in einer ziemlich bürokratischen Formel: Die Sicherheit des jüdischen Staates sei »Teil der deutschen Staatsräson«. Der Satz war einmal ein Wall gegen den israelkritischen Mainstream hierzulande. Angela Merkel sagt ihn immer wieder, und die Opposition nickt dazu, mittlerweile bis hinein in die Partei Die Linke. Die Koppelung von Deutschlands Staatsräson und Israels Sicherheit als Konsequenz des Holocaust ist mittlerweile selbst Mainstream geworden – eine der wenigen unstrittigen Maximen der deutschen Außenpolitik.

Doch was so evident klingt, ist in Wahrheit so offensichtlich nicht. Was die Pflicht zur Solidarität mit Israel heute gebietet, ist fraglich geworden. Noch in dieser Woche kann es im Sicherheitsrat zur Abstimmung über die Frage kommen, ob Palästina in die Vereinten Nationen aufgenommen werden soll. Zugleich kocht der Atomkonflikt mit Iran hoch, und selbst der besonnene israelische Präsident Schimon Peres sagt, ein Krieg mit Teheran sei »wahrscheinlicher geworden« als eine diplomatische Lösung.

Zwei Prioritäten prägen die deutsche Politik gegenüber Israel. Der jüdische Staat muss gegen das antisemitische Regime in Iran geschützt werden, das nach dem neuesten IAEO-Bericht ein klandestines Atomwaffenprogramm verfolgt. Und die Zweistaatenlösung bleibt die einzige Hoffnung auf einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Folgt aus dem Ersten nun, dass man die Jerusalemer Gedankenspiele über einen Krieg gegen Iran unterstützen sollte? Und aus dem Zweiten, dass Deutschland gegen die Aufnahme Palästinas in die Vereinten Nationen votieren muss?

Die deutsche Politik gegenüber Iran und Palästina muss sich auf einen neuen Stand bringen. Es gibt eine verborgene Parallele zwischen beiden Konflikten: Sie eskalieren, weil je eine Seite das Vertrauen in die diplomatische Lösung verloren hat. Israel schlägt ja gerade darum Lärm, weil es angesichts der neuen Berichte nicht glaubt, dass Sanktionen und Verhandlungen Irans atomare Bewaffnung verhindern. Die Palästinenser wiederum glauben nicht mehr, dass die hergebrachte Nahostdiplomatie ihnen die Staatlichkeit bringt, die man ihnen schon so lange versprochen hat.

Die israelische Sorge, dass das Teheraner Regime sich mit der Bombe als Hegemonialmacht unangreifbar machen will, ist berechtigt. In dieser Sorge liegt aber auch das Zugeständnis einer gewissen Rationalität. Denn einem Regime, dem an Selbsterhaltung und Machtentfaltung liegt, kann man durch Eindämmung, Isolation und Abschreckung seine Grenzen aufzeigen.

Iran steht schon jetzt nicht gut da. Seine Wirtschaft ächzt unter den Sanktionen. Die Führung ist gespalten, die Jugend entfremdet. Das Land ist mit der Türkei über Kreuz, mit den Saudis sowieso. Demnächst könnte es Assads Syrien verlieren und damit auch einigen Einfluss auf die radikalislamischen Milizen Hamas und Hisbollah. Die Welle des Freiheitswillens in der Region hat den tyrannischen Charakter des Regimes abermals offengelegt.

Iran ist isoliert und verwundbar. Konsequentere Sanktionen wären für das angeschlagene Regime gefährlicher als ein Militärschlag, der alle – auch die Opposition – in die Solidarität mit den Herrschenden zwingt. Gerade Deutschland hat noch viel Spielraum bei weiteren Sanktionen. Im letzten Jahr aber stieg das Handelvolumen mit Iran sogar um 11,6 Prozent auf über 2,6 Milliarden Euro. Deutsche Firmen sind im Energiesektor aktiv, der Lebensader des Regimes. Die Bundesregierung kann das einschränken, es würde Iran schmerzen. Sind wir bereit, die Kosten zu schultern? Sie wären gewiss geringer als die eines regionalen Krieges.

Man kann die Zweifel der Israelis am Ernst der bisherigen Irandiplomatie verstehen. Sie werden von ihren Kriegsplänen nicht lassen, solange diese fortdauern. Säbelrasseln kann der Diplomatie sogar helfen. Die iranische Bedrohung darf aber kein Anlass sein, Verhandlungen mit den Palästinensern zu meiden. Im Gegenteil, sie ist ein Grund mehr, den Konflikt zu beenden, mit dem der iranische Präsident so gern zündelt.

Die israelische Regierung erwartet Solidarität von Deutschland. Doch in Berlin machen sich Zweifel breit – bis hinauf in die siebte Etage des Kanzleramts, wo Angela Merkel residiert –, ob Solidarität mit dieser Regierung nicht immer öfter in Widerspruch gerät zur Solidarität mit Israel. In der letzten Woche ist – überdeckt von der Euro-Krise – etwas Bemerkenswertes geschehen: Angela Merkel hat durch ihren Sprecher Steffen Seibert einen sofortigen Stopp der israelischen Siedlungsaktivitäten gefordert. Der Siedlungsbau in Jerusalem und dem Westjordanland sei »völkerrechtswidrig« und »durch nichts zu rechtfertigen«. Noch keine deutsche Regierung hat gegenüber Israel derart drastische Worte gewählt. Die Öffentlichkeit sieht nur einen Bruchteil der Verbitterung. Merkel kann gar nicht zeigen, wie enttäuscht sie wirklich von den israelischen Freunden ist. Das ganze Jahr hat sie gedrängt, den Arabischen Frühling als Chance für den Friedensprozess zu begreifen. Im April bereits hat sie sich gegen die palästinensische UN-Initiative festgelegt, um Israel den Rücken zu stärken für neue Verhandlungen. Heraus kam: nichts.

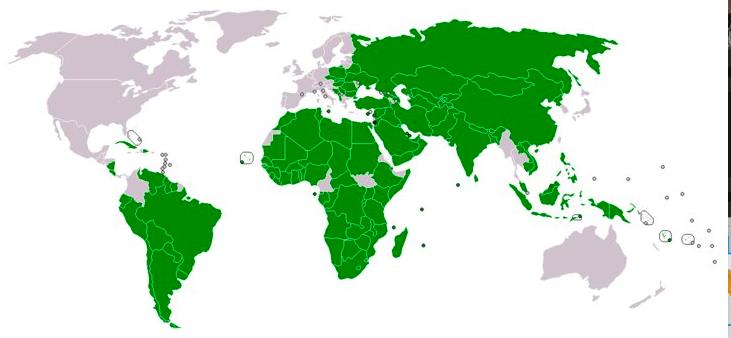

Seiberts Äußerungen zeigen, dass die Regierung in der Klemme steckt. Die Palästinenser hatten kurz zuvor die Abstimmung zur Aufnahme in die Unesco gewonnen, die Kulturinstitution der Vereinten Nationen. Eine überwältigende Mehrheit hatte dafür gestimmt, trotz der Drohung der Obama-Regierung, die Beitragszahlungen an die Unesco einzustellen. Sehenden Auges stimmten 107 Nationen trotzdem für Palästinas Aufnahme. Deutschland stand mit den USA, Kanada und zehn kleineren Nationen zu Israel. Die Briten enthielten sich, Frankreich stimmte mit der Mehrheit. Die deutsche Treue zur israelischen Regierung wurde durch Netanjahu düpiert, der umgehend Strafmaßnahmen verkündete: die Einbehaltung palästinensischer Steuereinnahmen und 2000 neue Wohneinheiten in Siedlungen. Damit war es amtlich: Der Siedlungsbau richtet sich gegen die palästinensische Selbstbestimmung, sein Ziel ist die Frustration des Wunsches nach einem unabhängigen Staat Palästina. Die deutsche Regierung aber steht da als Geisel einer Politik, die sie für falsch und selbstzerstörerisch hält. Nun hat sie dies erstmals in aller Deutlichkeit zu Protokoll gegeben.

Angela Merkel hat immer wieder gesagt, ihr vertrauensvolles Verhältnis zu Israel ermögliche das offene Wort im Stillen. Weil sie in Israel gehört werde, sei sie für beide Seiten eine Partnerin, auf die es ankommt. Jetzt steht die Glaubwürdigkeit dieser Politik der Zurückhaltung infrage. Und es sind die israelischen Partner, die sie untergraben.

Es ist möglich, dass die jüngste Iran-Krise bald schon all dies wieder überdecken wird. In ihr steckt für Deutschland wie für Israel neben aller Gefahr nämlich auch die Verlockung, die unangenehmen Differenzen hintanzustellen und angesichts der Iran-Krise die Palästina-Diplomatie auf Stand-by zu schalten. So hat man es schließlich schon öfter gemacht. Seit dem Oslo-Abkommen von 1993 sind immer wieder Terror, Krisen und Kriege dazwischengekommen, die allen Seiten gute Gründe lieferten, jetzt gerade wieder einmal nichts zu tun.

Die Welt, in der man sich das leisten konnte, ist allerdings untergegangen. In diesen Tagen stirbt die gefährliche Illusion, dass die drei Konflikte, die die Zukunft der Region bestimmen, gegeneinander ausgespielt werden können.

Das Ringen um die Zweistaatenlösung zwischen Palästinensern und Israelis, die Konfrontation Irans mit der Weltgemeinschaft und der Kampf der Araber gegen ihre Autokraten – nun kommt alles auf einmal auf den Tisch: Palästina drängt auf Anerkennung in den UN. Der arabische Freiheitskampf fokussiert sich auf Israels Nachbarn Syrien. Israel wiederum debattiert über einen Präventivschlag gegen Irans Atomprogramm.

Die simultane Zuspitzung der drei Konflikte ist kein Zufall. Es gibt zahlreiche Rückkopplungseffekte: Die Palästinenser sind beflügelt durch den demokratischen Aufbruch und frustriert durch die obstruktive Haltung Israels im Friedensprozess. Israel wiederum ist durch den Verlust an Stabilität in der Nachbarschaft wie gelähmt, fürchtet seine völlige Isolation und treibt sie dabei doch selbst voran. Das iranische Regime sieht mit Schrecken, dass die arabischen Revolutionen seine Einflusssphäre in Syrien bedrohen.

Es ist ein Fehler, in dieser Lage die Energie Hunderter westlicher Diplomaten auf die Verhinderung der UN-Aufnahme Palästinas zu verschwenden. Am Ende wird wenigstens in der Generalversammlung eine überwältigende Mehrheit für Abbas stimmen. Die Unesco-Abstimmung war die Generalprobe dafür. Statt sich dagegenzustemmen, sollte man den historischen Moment nutzen. Die Palästinenser haben sich unter Abbas vom Steinewerfen und von Selbstmordattentaten verabschiedet und setzen auf Diplomatie. Haben sie nicht recht damit, aus dem festgefahrenen Muster der Friedensverhandlungen ausbrechen zu wollen? Ihre »Autonomiebehörde« droht zum Vollstrecker einer endlosen Besatzung zu verkommen.

Die konventionelle Nahostpolitik mit ihren »Quartett-Erklärungen«, Annäherungstreffen und Friedensplänen ist gescheitert, auch wenn die Beteiligten sich weigern, das anzuerkennen. Mit dem Antrag bei den UN hat Abbas das Schema hinter sich gelassen, in dem ein paternalistisches »Quartett« aus USA, EU, UN und Russland zwischen einer Besatzungsmacht und einer Autonomiebehörde zu vermitteln suchte. Ab jetzt spricht ein Fast-schon-Staat mit einem Nachbarstaat. Die UN-Aufwertung soll Verhandlungen nicht ersetzen, sondern eine neue Balance ermöglichen.

Abbas hat begonnen, die Lebenslügen der eigenen Seite abzuräumen. Im israelischen Fernsehen hat er kürzlich gesagt, die Ablehnung des Teilungsplans von 1947 sei ein Riesenfehler gewesen und ebenso die Gewaltorgie der »Zweiten Intifada«. Es sei klar, dass Israel keine riesigen Mengen palästinensischer Flüchtlinge aufnehmen könne. Jedes Verhandlungsergebnis mit Israel bedeute »das Ende des Konflikts«. Abbas hat das Interview auch in den palästinensischen Gebieten ausgestrahlen lassen – »zu erzieherischen Zwecken«. Die Palästinenser verlassen die Opferrolle. Sie übernehmen Verantwortung für ihre Geschichte.

Es ist falsch, Abbas durch Zurückweisung seiner UN-Initiative zu isolieren. Er muss im Gegenteil gestärkt werden gegen die Extremisten der Hamas, die in einem spektakulären Deal mit der Regierung Netanjahu 1027 Gefangene freipressen konnten. Mit Hamas reden, Abbas bestrafen? Hamas triumphiert im innerpalästinensischen Kampf. Seht ihr, Gewaltverzicht lohnt nicht, hält sie Abbas entgegen: Sie werden euch nie akzeptieren. Eure UN-Aktion wird ein Schuss in den Ofen und damit ein Beweis für unsere Philosophie der Gewalt. Hamas recht zu geben ist gewiss nicht gut für die Sicherheits Israels.

Was tun? Deutschland hat sich früh festgelegt. Nach Merkels Vorpreschen im April kann man jetzt nicht für die Aufnahme Palästinas stimmen. Ein solcher Politikwechsel wäre nicht zu erklären. Aber gilt das auch für eine Enthaltung?

Eine deutsche Enthaltung bei der UN-Abstimmung über Palästina, koordiniert mit den anderen Europäern, wäre kein Ausdruck der Unentschiedenheit, sondern könnte der erste Schritt zu einer glaubwürdigeren und gerechteren Nahostpolitik sein. Ohne ein Ende der Besatzung und einen unabhängigen Palästinenserstaat als Ergebnis neuer Verhandlungen beider Seiten kann niemand dauerhaft Israels Sicherheit garantieren – auch die deutsche Staatsräson nicht. Solidarität mit Israel bedeutet darum nicht, dieser Regierung zu folgen, was auch immer sie tut, sondern zu fördern, was einer Konfliktlösung hilft.

Eine neue Nahostpolitik muss härter gegen Iran vorgehen, um Israel zu schützen; sie muss kritischer gegenüber der israelischen Regierung sein; und sie muss die arabischen Freiheitsbewegungen entschiedener und mutiger unterstützen, die palästinensische Variante eingeschlossen.