Die letzte Woche habe ich in Ägypten verbracht, in Begleitung des Koptisch-Orthodoxen Bischofs Anba Damian, der für die ägyptischen Christen in Deutschland zuständig ist. Bischof Damian war wegen der Papstwahl in seinem Heimatland, ich konnte die Synode am letzten Montag aus nächster Nähe erleben. Die Reise war Teil einer Langzeitrecherche über Christen im Nahen Osten. Ein Dossier zum Thema soll Ende November in der ZEIT erscheinen. Von meinen Eindrücken kann ich darum hier vieles leider nicht vorab teilen.

Eine Begegnung aber, die durch Bischof Damian möglich wurde, hat mich sehr bewegt, und über sie will ich einiges mitteilen. Wir trafen Bischof Thomas, einen Freund von Anba Damian, in seinem Projekt namens „Anafora“ 120 Kilometer nördlich von Kairo. Dort hat er mir seine Geschichte erzählt und seinen Eindruck von der Lage der Kopten geschildert. Anders als viele eher vorsichtige und diplomatische Kirchenmänner ist Bischof Thomas ein Freund deutlicher Worte.

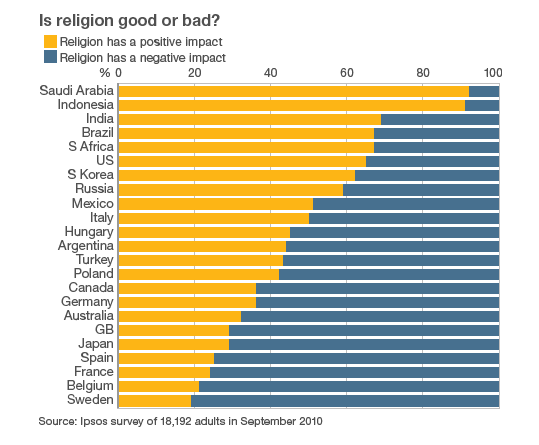

Der Bischof sagt, Ägypten brauche „weniger Religion“. „Die Religion erstickt uns in diesem Land.“ Das ist nicht die einzige erstaunliche Aussage dieses freien Kopfes.

Bischof Thomas wurde 1957 in Kairo geboren, in einer der reichen koptischen Familien. Seine Großmutter war berühmt für ihre Mildtätigkeit. Im Haus der Familie richtete sie eine Suppenküche für die Armen ein. Jeden Tag wurden die Armen an einem besonderen Hintereingang gespeist. Als Thomas 9 Jahre alt war, kam er in Konflikt mit der Großmutter. Er wollte die Armen ins Haus lassen, um sie dort zu speisen. Als die Großmutter insistierte, dass sie nur in der Suppenküche essen durften, begann der Junge, demonstrativ und aus Protest mit den Armen zu essen. Dort traf er einen Mann, der über der traditionellen Jallabia ein teures, aber schmutziges Jackett trug. Er roch schlecht und war sehr schüchtern, er hatte einen weißen Bart. Der Junge kam mit dem Mann, der Gawardy hieß, ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass Gawardy ein sehr belesener Mann war. Er trug immer ein Buch unter seinem Jackett mit sich herum. „Du mußt mehr lernen“, sagt er dem Jungen. Der Junge drängte seine Familie, den weisen Mann zu treffen. Doch die Großmutter insistierte: „Wir geben ihm, was er braucht, aber er kommt mir nicht ins Haus.“ Gawardy führte den jungen Thomas zu den Antiquaren in der Nähe der Kairoer Oper und zeigte ihm die Welt der Bücher. Von seinem Taschengeld konnte er sich hier eine ganze Bibliothek zusammenkaufen. „Gawardy, dieser stinkende arme Schlucker, hat mir ein ganzes Universum erschlossen.“

Anba Thomas, Bischof der Koptischen Kirche in Oberägypten Foto: J.Lau

Eines Tages kam Gawardy nicht mehr zur Armenspeisung. Eine Woche suchte der Junge nach ihm, zunehmend verzweifelt, bis er in einer Kirchengemeinde einen Priester fand, der sich einen Mann in Jellabia und Jackett erinnerte: „Er ist tot, wir haben ihn vor zwei Tagen beerdigt. Keiner hat nach ihm gefragt. Er hatte wohl niemanden.“

Bis heute, sagt Bischof Thomas, der damals 11 war, „suche ich nach Gawardy.“ Mit seiner Großmutter hat er sich eines Tages versöhnt, „nicht aber mit der ungerechten ägytpischen Gesellschaft“. Er ist Bischof geworden, um – bildlich gesprochen – die Gawardys ins Haus zu bringen.

Er hat als Bischof ein eigenes Haus geschaffen, um dies zu tun. Es heißt „Anafora“ und liegt 120 Kilometer nördlich von Kairo auf dem Weg nach Alexandria. Eigentlich ist es eine Farm, ein Konferenzzentrum, ein Hotel und ein Kloster zugleich.

Er wollte ursprünglich nicht in der Öffentlichkeit wirken. Das Mönchsleben war seine Sehnsucht, als er in die Kirche eintrat. Der Papst aber schickte ihn als jungen Priester zur Mission nach Kenia. Immer wieder schickte er Bittbriefe an das Patriarchat, er wolle in sein Kloster zurückkehren. Dann, 1988, kam die Order, sofort nach Kairo zurückzukehren. Statt der erhofften Rückkehr ins Kloster eröffnete der Papst ihm seine Absicht, ihn zum Bischof zu weihen.

Für den erst 31jährigen Thomas war das ein Schock, denn der weg zurück ins Mönchsleben war damit verschlossen. Er wurde nach Oberägypten geschickt, wo die meisten Kopten als arme, ungebildete und unterdrückte Landbevölkerung leben: „Als Bischof wollte ich die stützende Hand sein, die die Menschen aufrichtet, nicht die hand, die von oben herab herrscht.“ In Oberägypten habe er schnell gelernt, dass die Menschen nicht nur Nahrung und Kleidung brauchen, sondern vor allem Bildung. Er begann mit der Gründung von Schulen und Kindergärten.

Nach einer Weile wurde ihm deutlich, dass man den Menschen eine Chance geben musste, aus ihrem Umfeld zu entkommen, damit sie sie sich nachhaltig verändern konnten. So kaufte er mit Spendengeldern das Land – ein Stück Wüste an der Autobahn nach Alexandria-, wo dann nach und nach „Anafora“ entstand. In Oliven- und Palmenhainen, Mango- und Kartoffelfeldern lernen die Schüler aus Oberägypten moderne landwirtschaftliche Methoden. In der Küche und im Gastbereich können sie Fähigkeiten für den Broterwerb jenseits der Landwirtschaft erlernen. Ebenso wichtig wie diese Fähigkeiten ist aber die Erfahrung einer würdigen Behandlung. Die „Gawardys“ treffen hier auf reiche Leute, die nach Anafora kommen um sich zu erholen.

Bischof Thomas in seinem Zentrum „Anafora“ Foto: J. Lau

Der Bischof lehrt sie, zu den Reichen nicht aufzuschauen, sondern sich als gleichwertige Menschen zu benehmen. „Wir lehren übrigens auch die Frauen hier, dass sie den Männern gleichgestellt sind.“ Wenn sie mit dieser Einstellung zurück auf die Dörfer gehen, wo sie weder ihren Vätern noch ihren Brüdern widersprechen dürfen, finden sie dort Mentoren vor, die ihnen helfen, sich nicht wieder einschüchtern zu lassen.

Die ägyptische Gesellschaft, sagt der Bischof, brauche drei Transformationen: von der Hierarchie zur Gemeinschaft, von der Geschlechterunterdrückung zur Gleichheit, von der religiösen Rigidität zur offenen Spiritualität. „Es ist vielleicht ungewöhnlich, wenn ich das als Bischof sage, aber ich wünsche mir weniger öffentliche Religion in unserem Land. Alles wird hier zur religiösen Angelegenheit, selbst die Luft die wir atmen und das Wasser das wir trinken. Auch das Geld ist zur religiösen Sache geworden. Die Religion legt sich über alles, so dass das Land darunter erstickt. Ich bin ein Bischof, aber ich lehne es ab, alles in religöse Schubalden einzusortieren.“

Bischof Thomas war anfangs begeistert von der Revolution. Er hat das Regime Mubaraks immer verachtet und auch offen kritisiert. Er hatte die Hoffnung, dass Ägypten sich mit der Revolte der jungen Leute wieder zur Welt öffnet, dass „Ägypten wieder kosmopolitisch wird, wie es Alexandria zu seinen besten Zeiten einmal war. Und das ist auch immer noch möglich.“ Die Menschen, sagt er, haben einen Moment der Freheit erlebt, ihre Stimme zählte plötzlich, die Verjagung Mubaraks war ein Augenblick der Würde. Die an der Revolte beteiligten Christen kamen den liberalen Muslimen sehr nah während dieser Zeit.

Um so größer war der Schock darüber, dass die konservativen islamistischen Gruppen wie die Muslimbrüder und die Salafisten die Macht übernehmen konnten. Nun macht die Angst die Runde, dass die immer schon vorhandene versteckte Diskriminierung zu einer offenen Unterdrückung wird. Angst ist schlecht für die Demokratie, meint der Bischof, weil „die Hälfte der Demokratie daraus besteht, aus freien Stücken nein sagen zu können.“

Zweifellos werde das Land nun weiter islamisiert werden, und die Kopten gerieten dadurch in eine generelle Atmosphäre des Drucks. Für die Opfer der Anschläge von Nag Hammadi, Alexandria und Maspero hat es bis heute keine Anerkennung und keine Gerehtigkeit gegeben. Das nährt vor allem bei gut ausgebildeten und vernetzten Eliten das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und den Wunsch nach Auswanderung. „Unsere Elite verläßt das Land, wie sehr ich auch dagegen rede und dage, sie sollen hier bleiben und kämpfen.“ Die Revoluion war ein Vorgeschmack der Freiheit, aber die Demokratie muss noch errungen werden. „Demokratie ist nicht einfach die Herrschaft der Mehrheit. Eine Mehrheit, die der Minderheit keinen Raum lässt, sich frei zu entfalten, ist nicht demokratisch. Demokratie funktioniert nur, wenn jeder Mensch die Verantwortung akzeptiert, den anderen diesen Raum offen zu halten, den sie brauchen.“

Die Zukunft der Kopten sieht der Bischof nicht in Minderheitenrechten: „Wir müssen für allgemeine Rechte kämpfen. Ich bin zuerst Mensch und dann Kopte. Eine Minderheit kann nicht ohne die Mehrheit überleben. Manchem liberalen Moslem fühle ich mich näher als einem verbohrten Christen. Wir müssen mit den liberalen Gruppen zusammenarbeiten, um für einen säkularen Staat zu kämpfen, der Religionsfreiheit für alle garantiert – und das heißt auch Freiheit von der Religion für diejenigen, die nichts damit zu tun haben wollen. Es ist mir ein Ärgernis, dass in meinem ägyptischen Pass steht, dass ich Christ bin. Das hat dort nichts zu suchen. Wir wollen keinen religiösen Staat, nicht einmal einen christlichen. Alle religiösen Staaten der Geschichte sind gescheitert. Wenn es in die andere Richtung geht, und die Scharia mehr Einfluss auf die Gesetze bekommt, wird das zu noch mehr Segregation und weniger Gemeinsamkeit in Ägypten führen. Die fortschreitende Islamisierung und Arabisierung unserer Gesellschaft ist gefährlich. Ägypten muss eine säkulare Gesellschaft werden, weil das allen Bürgern erlaubt, zu wachsen und sich zu entwickeln, wenn sie wollen, auch spirituell.“

Im Jahr 2009 hatte der Bischof diese Vorstellungen in einem Vortrag in den USA bereits geäußert. Danach erschienen Dutzende Artikel, in denen er zum Verräter erklärt wurde. Man drohte ihm seine Staatsangehörigkeit zu entziehen, und er erhielt auch Todesdrohungen. Er ist aber immer noch da und nimmt kein Wort zurück. Er glaubt, dass für Ägyptens Christen harte Zeiten kommen, weil die Islamisten nun am Drücker sind. Aber den Moment der Freiheit und das Erlebnis der Würde kann man den Leuten nicht mehr nehmen: „Ich warte auf die zweite Phase der Revolution, in der die Menschen wirklich Besitz von ihrem eigenen Land ergreifen.“