Seit Monaten ist Verteidigungsminister zu Guttenberg der Spitzenreiter in allen Umfragen zur Beliebtheit von Politikern. Einige Kritiker weisen jedoch darauf hin, der Minister müsse erst noch zeigen, dass er schwierige Entscheidungen treffen und durchsetzen könne. Denn dann könnte die Beliebtheit des Ministers beim Wahlvolk rasch nachlassen. Dabei verweisen sie nicht zuletzt auf die anstehende Reform der Bundeswehr. Wie steht es also um die Unterstützung der Bürger für diese Vorhaben?

Die Aussetzung der Wehrpflicht und der damit verbundene Übergang zu einer Freiwilligenarmee findet in der Gesellschaft weitgehend positive Resonanz. Wie die Ergebnisse einer telefonischen Befragung von 1162 zufällig ausgewählten Bundesbürgern, die zwischen 21. Oktober und 25. November 2010 vom Bamberger Centrum für Empirische Studien (BACES) durchgeführt wurde, votieren über Parteigrenzen hinweg zwischen 60 und 80 Prozent der Befragten für den faktischen Abschied von der Wehrpflichtarmee.

Auch die angestrebte Verkleinerung der Bundeswehr stößt nicht auf Widerstand in der Gesellschaft. Knapp die Hälfte der Befragten kennt die momentane Truppenstärke nicht einmal der Größenordnung nach, was auf geringes Interesse an der Bundeswehr hindeutet. Gefragt nach der gewünschten Truppenstärke, machen 20 Prozent der Befragten keine Angabe. Von den übrigen Befragten sprechen sich gut 10 Prozent für die vom Minister angestrebten 180.000 Soldaten aus, jeweils knapp 20 Prozent sogar für eine Reduzierung auf 100.000 oder 150.000 Soldaten. Ein solches Meinungsklima macht es Gegnern einer Verkleinerung nicht leicht, wirksamen Widerstand zu organisieren.

Beim Umbau der Bundeswehr kann der Minister also eher mit Rücken- als mit Gegenwind aus der Gesellschaft rechnen. Das sieht anders aus, wenn es um den Einsatz der Bundeswehr geht. Die Deutschen lehnen den Einsatz militärischer Mittel zwar nicht rundweg ab, betrachten bestimmte Einsätze jedoch mit großer Zurückhaltung. So spricht sich eine große Mehrheit gegen militärische Eingriffe zur Beseitigung von Gewaltherrschern, wie etwa im Irak, aus. Gar nur jeder zehnte Befragte befürwortet die Idee, wirtschaftliche Interessen mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Als der Minister jüngst – wie vor ihm Horst Köhler – die These vertrat, Wirtschaftsinteressen militärisch zu sichern, hatte er demnach die große Mehrheit der Deutschen gegen sich. Sollte die Bundesregierung in die Verlegenheit geraten, über einen vorwiegend wirtschaftlich begründeten Militäreinsatz zu entscheiden, wäre die Öffentlichkeit dafür nicht leicht zu gewinnen. Hier könnte das Ansehen des Ministers beträchtlichen Schaden nehmen – oder ihm würde die Überzeugungsarbeit gelingen, was für manchen Beobachter wohl mehr als ein politisches Gesellenstück wäre.

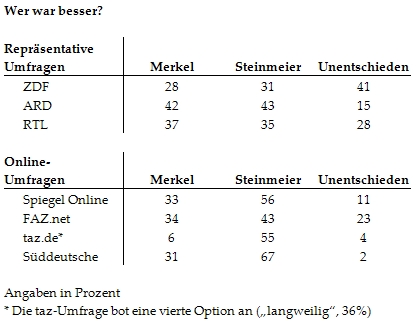

Angela Merkel möchte, so ist

Angela Merkel möchte, so ist