Wer es schafft, sich mit ein und derselben Äußerung die Wut von Rechtsradikalen und den Hass von Islamisten zuzuziehen, der trägt das Etikett des »streitbaren Publizisten« offensichtlich zu Recht. Ralph Giordano, mit 84 Jahren immer noch unermüdlicher Mahner, hat mit seiner Intervention zum Moscheebaustreit in Köln dieses erstaunliche Kunststück vollbracht: Die rechtspopulistischen Moscheegegner von Pro Köln haben ihn verklagt, weil er sie die »lokale Variante des zeitgenössischen Nationalsozialismus« nennt. Zugleich bedrohten ihn mehrere Anrufer, die immer wieder »Allah, Allah« riefen, mit dem Tod.

Alles begann mit einem Streitgespräch, das Giordano auf Einladung des Kölner Stadtanzeigers mit Bekir Alboga führte, dem Dialogbeauftragten des türkeinahen Moscheeverbandes Ditib. Giordano forderte, die geplante repräsentative Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld dürfe nicht errichtet werden, sonst drohten »Unfrieden und Unruhe«. Außerdem wolle er »auf deutschen Straßen keiner Burka-Verhüllten begegnen«. Auf dem Hinweg habe er »einen Anblick ertragen, der meine Ästhetik beschädigt hat – eine von oben bis unten verhüllte Frau, ein menschlicher Pinguin«.

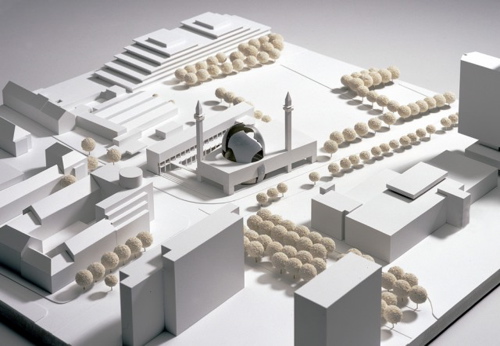

Die geplante Moschee in Köln-Ehrenfeld. Bild: Peter Oszvald. Tchorz Architekten

Flugs wurde Giordano in die Nähe des Rechtsextremismus gerückt. Ausgerechnet Ralph Giordano, der als Jude im Versteck die NS-Zeit überlebte, der später den Deutschen die »zweite Schuld« der Verleugnung vorhielt, der früh gegen den Neonazismus auftrat, musste sich vom Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma (CDU) sagen lassen, er lenke »Wasser auf die Mühlen der Rechtsradikalen«.

Giordano beharrt zu Recht darauf, es müsse möglich sein, einen Moscheebau abzulehnen und gegen die Burka zu sein, ohne gleich als nützlicher Idiot des Rechtsradikalismus abgestempelt zu werden. »Wer einen Überlebenden des Holocaust auf diese Weise beschuldigt«, so Giordano, »der richtet sich selbst.«

Wohl wahr. Doch Ralph Giordano sollte die hilflosen Attacken seiner Gegner nicht als Indiz dafür nehmen, dass er selbst richtig liegt. Er hat die bedenkenswerten Elemente seiner Islamkritik unter so viel wütender Polemik versteckt, dass es schwer ist, sie überhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. Gegen die Burka sprechen die Menschenrechte, nicht Regeln des guten Geschmacks. Wer die Bevölkerung über Sakralbauten abstimmen lassen will, wie Giordano es vorschlägt, der kann nicht nur weitere Moscheen, sondern auch neue Synagogen wie in Leipzig und München vergessen. Die gelten vielen hierzulande nämlich auch immer noch als »kulturfremd« (Giordano).

Giordano lehnt die Ehrenfelder Moschee ab, weil sie »ein falsches Signal« sei. Die Integration der Muslime sei »gescheitert«, eine Großmoschee aber suggeriere, sie sei gelungen. Die Erlaubnis zum Bau einer Moschee ist aber zum Glück kein Gnadenrecht, das die geneigte Mehrheit bei gelungener Integration (Wie misst man sie?) verleiht, sondern eine Frage der Religionsfreiheit und des Baurechts.

Moscheen sind keine Signalanlagen der Integration – ebenso wenig wie die neuen Synagogen der wachsenden jüdischen Gemeinde. Aber zweifellos kann man an ihnen etwas ablesen. Die Kölner Moschee, gegen die Giordano streitet, ist das Zeugnis eines neuen Selbstbewusstseins. Und das ist kein Grund zur Sorge, sondern zur Hoffnung. Der Geist ihres Entwurfs lässt sich am besten in dem sprichwörtlich gewordenen Satz zusammenfassen, mit dem Salomon Korn einst das jüdische Gemeindezentrum in Frankfurt eröffnete: »Wer ein Haus baut, will bleiben.«

An dem Ort, an dem die Moschee entstehen soll, beten Muslime unbescholten schon seit Jahrzehnten. Das alte Ditib-Gebäude ist eine konvertierte Fabrik, wie so viele Moscheen in Deutschland. Für Gastarbeiter, die nicht wussten, ob sie bleiben würden, mochte das reichen. Nun aber streben deutsche Muslime nach einem würdigen Ort zum Beten. Und wie sie auf den Architekten ihrer Wahl kamen, spricht für ihren Integrationswillen: Die moderne katholische Kirche St. Theodor hatte es den Verantwortlichen von Ditib angetan. So luden sie Gottfried Böhm und seinen Sohn Paul zum Wettbewerb ein – also den größten Kirchenbaumeister der Gegenwart und seinen kongenialen Nachfahren. Deren Entwurf gewann den Wettbewerb, sodass nun Gottfried Böhm – der Pritzker-Preis-Gewinner und damit der am höchsten dekorierte deutsche Architekt – mit seinem Namen für die Moschee steht. Der Bau wird als Kuppel eine stilisierte Weltkugel tragen, die den Blick ins Innere erlaubt – ein Symbol der Weltoffenheit und Transparenz.

Dies ist das Signal von Ehrenfeld: Muslime wollen selbstbewusst in der deutschen Gegenwart ankommen, sie wollen aus Fabriketagen und Hinterhöfen in die Öffentlichkeit.

Wer ein Interesse an Reform und Einbürgerung des Islams hat, sollte das begrüßen. Ein Islam, der sich nicht versteckt, muss und will sich auch kritischen Fragen stellen.

Die Jury bestand in der Mehrzahl aus deutschen Experten, eine Premiere im Moscheebau. Auch die hohen Minarette hat die deutsche Jury für gut befunden. Ralph Giordano aber wettert gegen »islamophile Architektur« in Ehrenfeld, als würde sie subversiv von außen aufgezwungen. Für ihn steht fest, dass »erkennbar islamische Bauten eher zu weiterer Abkapselung beitragen als Integrationseffekte auszulösen«.

Stimmt das? Die Geschichte des Synagogenbaus im 19. Jahrhundert spricht dagegen: Als die Juden mit der Emanzipation selbstbewusst wurden, begannen sie in Deutschland verstärkt »orientalisch« zu bauen, wie Salomon Korn es in seinen Forschungen gezeigt hat. Sie kombinierten »morgenländische« und »neoislamische« Elemente mit der deutschen Gotik und Romanik, um gleichermaßen Anderssein und Dazugehören zu betonen. In der Blüte der deutsch-jüdischen Kultur sahen viele Synagogen aus wie eine Mischung aus Kirche und Moschee. Wäre dieser Teil der Architekturgeschichte nicht mit den abgebrannten Synagogen vergessen, würde das neue islamische Bauen in Deutschland vielleicht nicht mit solcher hysterischen Abwehr begleitet. (Man schaue sich bitte einmal hier die virtuelle Rekonstruktion der Kölner Hauptsynagoge an. Sie sah ganz und gar wie eine Moschee aus. Wie würde wohl heute ‚Pro Köln‘ dagegen hetzen?)

Es gibt Moscheeprojekte, die dubios finanziert werden. Es gibt welche, hinter denen undurchsichtige Gruppen stehen. Und es gibt welche, die nicht ins städtische Umfeld passen. Die Ehrenfelder Moschee aber kombiniert die Symbolik von Herkunft und Ankunft, deutscher Moderne und islamischer Tradition auf neue Weise. Sie kann ein Magnet fürs Viertel werden.

So scheinen es die politischen Parteien in Köln zu sehen, die sich alle hinter das Projekt gestellt haben – wenn auch die CDU durchaus mit Bauchschmerzen. Die rechtsextreme Bürgerbewegung Pro Köln, gegründet von einschlägigen NPDlern und Republikanern, versucht den Konsens für ihre volksnahe Profilierung zu nutzen. Mit mäßigem Erfolg: Ein Bürgerbegehren scheiterte, weil sich mehr als 7000 der von Pro Köln abgegebenen 23 000 Unterschriften gegen die Moschee als Fälschungen herausstellten.

Die etablierten Parteien müssen sich, da hat Giordano recht, den Vorwurf gefallen lassen, berechtigte Bedenken der Anwohner nicht aufgenommen zu haben, um den fragilen Moschee-Kompromiss nicht zu gefährden. Sie haben die Rechtsradikalen damit erst ins Spiel gebracht. Auch der Bauherr ist zu zögerlich mit den Kölnern ins Gespräch getreten. Warum bloß? Denn Ditib ist nicht irgendein kleiner Moscheeverein, sondern der bundesweite Dachverband von 870 Moscheen. Ditib vertritt einen moderaten Islam und ist eng mit der türkischen Religionsbehörde verbunden. In der Schäubleschen Islamkonferenz gilt Ditib als Pfeiler der Vernunft.

Bekir Alboga, Giordanos Sparringspartner bei dem Streitgespräch, ist Gesicht und Stimme der Organisation. Schon in der Mannheimer Moschee hat Alboga sich einen guten Namen gemacht, indem er als Imam das Gotteshaus für den interreligiösen Dialog öffnete. Der 44-jährige Gastarbeitersohn, der 1980 nach Deutschland kam, engagiert sich seit Jahren gegen häusliche Gewalt, Zwangsheirat und Ehrenmorde. Er lehnt die Burka als unislamisch ab. Alboga vertritt einen auf fromme Innerlichkeit setzenden Sufismus und ist eine treibende Kraft bei der Öffnung der Ditib für die deutsche Öffentlichkeit. Seit Jahren spricht er sich klar und hart gegen Terror im Namen Allahs aus. Bekir Alboga, ein Deutschtürke, der in Heidelberg Islamwissenschaft studierte, hat es nicht verdient, von Ralph Giordano heruntergemacht zu werden, er komme wohl aus »einem Kulturkreis, dem die kritische Methode völlig unbekannt ist«.

Es gibt nicht so viele Verbündete bei der Reformierung und Beheimatung des Islams in Deutschland, dass man einen Modernisierer wie Bekir Alboga derart vor den Kopf stoßen sollte.