Necla Kelek hat sich zum Moscheestreit in Köln geäußert. Ihr Text steht heute in der FAZ. (Nicht online, ich zitiere hier aus einer Fassung, die Necla Kelek mir freeundlicher Weise vorab geschickt hat.)

Die gute Nachricht vorweg: Der Moscheebaustreit findet nicht, wie manche Berichte suggerieren, zwischen Mehrheit und Minderheit, Christen und Muslimen, Deutschen und Türken, Rechten und Linken, Islamophoben und Multikultis statt. Er geht mitten durch die deutsche Gesellschaft mit all ihren Segmenten und Gruppen – und mitten durch manchen Einzelnen, der sich so nicht einsortieren lassen will.

Necla Kelek gibt dafür das beste Beispiel, indem sie sich als Muslimin auf die Seite Ralph Giordanos stellt. Sie lehnt die vermeintliche islamische Verhüllungspflicht für Frauen mit folgenden Worten ab:

Als Muslimin verwahre ich mich dagegen, dass diese Frauen solch eine Verkleidung im Namen des Islam tragen. Es gibt dafür keine religiösen, sondern nur politische Begründungen.

Necla Kelek macht einen guten Punkt, wenn sie auf die Integrationsprobleme vieler Muslime in Deutschland verweist:

Es gibt eine Reihe großer sozialer Probleme mit der deutschen Sprache, in Familien, in der Erziehung, in Fragen der Gleichberechtigung der Frauen, Jungenkriminalität, der Gewalt in der Familie und der Integration. Drängende Fragen, deren Lösung die den Einsatz und das Geld der Muslime eher bräuchten, als das sie mit Repräsentativbauten Stärke zeigen sollten. Immer wenn diese Probleme angesprochen werden, wird behauptet, dass habe nichts mit dem Islam zu tun. Aber eine Religion, die den Anspruch erhebt, alle Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens eines Gläubigen in Vorschriften, Gebote und Traditionen zu fassen, kann sich nicht bei erstbester Gelegenheit vor den Folgen dieses Anspruches drücken.

Sie verweist auch darauf, dass Moscheen keine Sakralbauten wie Kirchen seien (was hier bei uns auch schon Thema war). Die Islamvereine in Deutschland könnten, meint sie, da es im islam keine klare Trennung zwischen weltlichem und religiösem Bereich gebe, nicht den Status einer Religionsgemeinschaft beanspruchen. Sie hätten die „Funktion einer Glaubenspartei“, wenn sie sich auch nach dem deutschen Vereinsrecht organisierten.Und damit kommt sie zum Kern:

Deshalb ist die Frage des Moscheebaus auch keine Frage der Glaubensfreiheit, sondern eine politische Frage. Das Baurecht und das Vereinsrecht sind da überfordert. Ein Kriterium für die Genehmigung eines Bau eines Gebäudes eines politischen Islamvereins ist deshalb, die positive Beantwortung der Frage: werden dort die Gesetze eingehalten, z.b. wird dafür gesorgt, dass Frauen nicht diskriminiert werden. Und eine zweite Frage darf und muß gestellt werden: dienen sie der Integration. Und da sind Zweifel angebracht.

Das erste Kriterium halte ich für selbstverständlich. Die Gesetze sind einzuhalten. Frauen dürfen nicht diskriminiert werden. Heisst das, Frauen und Männer müssen zusammen beten und Frauen sollen kein Kopftuch tragen?

Ich würde das zwar auch für wünschenswert halten. Und wir können und sollten darüber eine Debatte haben. (Haben wir ja auch, nicht zuletzt dank Necla Kelek!)

Aber der Staat hat in diesen Dingen einfach nichts zu suchen. Er kann Religionsgemeinschaften nicht vorschreiben – erst recht nicht durch die Verhinderung von Moscheebauten – wie Erwachsene ihren Glauben leben, und nicht einmal, wie sie ihn an ihre Kinder weitergeben sollen, sofern sie damit nicht gegen die Verfassung verstossen.

Noch einmal der Vergleich mit dem Judentum, der anderen großen Minderheitenreligion hierzulande: Am Wochenende ist eine Rabbinerin in Berlin eingeführt worden. Aber konservative und orthodoxe Juden haben damit immer noch ihre Probleme. Und bei ihnen beten auch die Geschlechter nicht zusammen. Ultraorthodoxe Frauen tragen ihr Haar unter Perücken verdeckt. Ich mag das für einen befremdlichen, überstandenen Brauch halten, aber es würde mir nicht einfallen, nach staatlicher Regulierung dieser Praktiken zu rufen. Ich würde auch nicht gerne öffentlichen Druck auf diese Frauen sehen.

Ich halte es umgekehrt sogar für meine Pflicht, die Freiheit zu solchen Bräuchen zu verteidigen, ob Sie mir gefallen oder nicht – gegen eine mögliche „Tyrannei der Mehrheit“ (John Stuart Mill), die damit nicht einverstanden ist. Religionsfreiheit ist die politische Urfreiheit, aus der sich unsere westliche Demokratie entwickelt hat. In Amerika weiss man das noch, in Europa, das sich (irrtümlicher Weise) für säkular hält, droht es in Vergessenheit zu geraten.

Und damit komme ich zum zweiten Punkt in Necla Keleks Argumentation: Sie will, wie Ralph Giordano, die Freiheit zum Moscheebau von der Integrationsleistung der Islamvereine abhängig machen.

Das geht einfach nicht. Man muss es vielleicht so deutlich sagen: Religion ist kein Mittel zur Integration. (Dass sie ein Mittel zur Desintegration sein kann, wissen wir leider.) Die Freiheit zu einem religiösen Bekenntnis ist ein hohes Gut unserer Verfassung, das nicht der politischen Opportunität untergeordnet werden kann. Es findet seine Grenze an den anderen perönlichen und bürgerlichen Freiheiten wie der Gewissens-, der Meinungsfreiheit udn der Versammlungsfreiheit. Wir verteidigen es gegenüber Extremisten, wir halten unsere Schätzung dieses hohen Gutes für einen Vorzug unserer Gesellschaft vor den islamischen Gesellschaften – zu Recht! Eben darum dürfen wir es auch Muslimen hier zu Lande nicht verwehren, auch nicht mit dem Trick, ihre religiöse Praxis aus dem Berech der Religionsfreiheit herauszudefinieren.

Das Recht auf Religionsausübung läßt sich nicht von Integrationsfortschritten abhängig machen. Wir kommen in Teufels Küche, wenn wir damit anfangen. Wir Europäer sind zu Recht stolz auf die Zähmung der christlichen Religion nach den blutigen Religionskriegen, aus denen unsere Staatenordnung hervorgegangen ist. Wir sägen an ihren Grundlagen, wenn wir die Religionsfreiheit vom Mehrheitsgusto abhängig machen.

Dass sehr weitgehende Religionsfreiheit, verstanden als Grundlage eines säkularen Gemeinwesens, sehr wohl integrative Effekte haben kann, zeigen die USA. Dort ist die Religion – und nicht nur die private, sondern die politische, öffentliche – ein Element der bürgerlichen Integration und der gesellschaftlichen Dynamik.

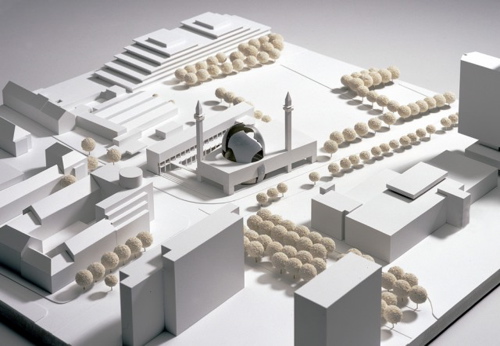

Ich habe die Ehrenfelder Moschee hier als gelungenes Beispiel modernen islamischen Bauens in Deutschland beschrieben. Necla Kelek aber sieht in der Moschee einen Beton gewordenen Macht- und Eroberungsanspruch des Islams in Deutschland. Mir leuchtet das nicht ein. Warum würde man sich einen Kirchenbaumeister, und dann auch noch den modernsten von allen, ausssuchen? Einen, der Kirchen nicht als Herrschaftsarchitektur baut (auch das gibt es!), sondern als Andachtsstätten, als beton gewordene Innerlichkeit? Es liegt darin für mich ein Wunsch nach Gleichwürdigkeit. Ich sehe nicht, was daran integrationshinderlich sein soll, im Gegenteil.

In einer Hinterhofmoschee sind weder Frauenrechte besser geschützt noch wird dort mehr für die Integration getan als in einer grossen, offenen Freitagsmoschee, wie sie in Ehrenfeld geplant wird.

Necla Kelek hat Recht mit diesen Sätzen:

Der Islam ist eine Realität in Deutschland. Und er ist deshalb eine Angelegenheit der deutschen Gesellschaft. Die Muslime müssen es sich gefallen lassen, wenn andere fragen, in welcher Gesellschaft sie leben wollen und wie sie es mit den Werten dieser Gesellschaft halten.

Zu den Werten dieser Gesellschaft gehört aber, ich wiederhole mich, die Religionsfreiheit. Dazu gehört, dass unbescholtene Muslime wie die Ehrenfelder – im Rahmen des Baurechts – eine würdige Stätte zum Gebet errichten. Es ist widersinnig, eine Gruppe in der Gesellschaft zur Integration in diese Rechts- und Werteordnung aufzufordern und ihr im gleichen Zug wesentliche Rechte absprechen oder nur auf Vorbehalt zugestehen zu wollen.