Von Joachim Behnke

Seit dem 1. Juli verfügt die Bundesrepublik über kein Wahlgesetz mehr, nach dem ordnungsgemäß das Parlament und damit auch indirekt die Regierung gewählt werden könnte. In seinem Urteil vom 3. Juli zum sogenannten negativen Stimmgewicht erklärte das Bundesverfassungsgericht nämlich dieses als verfassungswidrig und legte dem Bundestag auf, diesen „absurden“ und „widersinnigen“ Effekt durch eine Änderung des Wahlgesetzes bis zum 30. Juni 2011 zu beseitigen. Doch der letzte der Fraktionsentwürfe, der von CDU/CSU und FDP, liegt erst seit Ende Juni überhaupt vor. Eine öffentliche Anhörung hierzu findet erst am 5. September statt. Bis zu der Verabschiedung des neuen Wahlgesetzes können keine Bundestagswahlen stattfinden, deren rechtliche Grundlagen unbestritten sind. Wir befinden uns demnach zwar nicht in einem Zustand der Regierungslosigkeit, aber doch immerhin in einem Zustand, in dem die verfassungskonforme Neuwahl einer Regierung nicht möglich ist.

Ein neues Wahlgesetz hat vor allem zwei Anforderungen zu erfüllen. Es muss einerseits dem Gerichtsurteil Rechnung tragen, indem es den Effekt des negativen Stimmgewichts beseitigt. Es muss aber außerdem versuchen, das größte und eigentliche Problem des derzeitigen Wahlgesetzes zu beseitigen, nämlich das der Überhangmandate. Überhangmandate und negatives Stimmgewicht sind zudem eng miteinander verflochten, sodass es naheliegend erscheint, die Beseitigung des einen Problems mit der gleichzeitigen des anderen zu verknüpfen.

Ein negatives Stimmgewicht liegt dann vor, wenn mehr Stimmen für eine Partei zu weniger Mandaten führen. Die CDU hatte z.B. bei der letzten Bundestagswahl aufgrund der Zweitstimmen einen Anspruch auf insgesamt 173 Sitze. Diese wurden im Rahmen der sogenannten Unterverteilung ebenfalls wieder proportional zu den Zweitstimmen auf die einzelnen Landeslisten der CDU aufgeteilt. Demnach entfielen z.B. auf die Landesliste der CDU in Schleswig-Holstein acht Mandate. Da die CDU dort jedoch neun Direktmandate gewonnen hatte, entstand dort ein Überhangmandat. Hätte die CDU in Schleswig-Holstein allerdings z.B. 5.133 Stimmen weniger erhalten, dann wäre im Rahmen der Unterverteilung ein Proporzmandat weniger in Schleswig-Holstein, dafür eines mehr in Niedersachsen angefallen. Das wegfallende Proporzmandat in Schleswig-Holstein wäre lediglich in ein Überhangmandat verwandelt worden, die Gesamtzahl der Sitze hätte sich dort daher nicht verändert. In Niedersachsen aber hätte die CDU ein weiteres Listenmandat erhalten, womit sich ihre bundesweite Gesamtsitzzahl erhöht hätte, wenn sie insgesamt weniger Zweitstimmen erhalten hätte.

Der Effekt des negativen Stimmgewichts lässt sich durch das Zusammenwirken zweier Einzeleffekte erklären. Der erste Effekt ist ein simpler Verteilungseffekt, wonach bei der proportionalen Sitzzuteilung weniger Stimmen zu weniger Sitzen, auf keinen Fall aber zu mehr Sitzen führen. Weniger Zweitstimmen in Schleswig-Holstein führen also zu weniger Proporzmandaten in diesem Land, was nur folgerichtig ist. Der zweite Effekt besteht in der Unterdeckung der Überhangmandate mit Zweitstimmen. Der Sinn des Verhältnisausgleichs, wie er durch §6 Abs. 2 und Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes beschrieben ist, besteht ja in der Verrechnung der Direktmandate mit den Mandaten, die einer Partei in einem Bundesland aufgrund der Zweitstimmen zustehen würden. Überhangmandate kommen dann zustande, wenn die Zweitstimmen in einem Land nicht genügen, um die Mandatsansprüche, die durch die gewonnenen Direktmandate entstehen, abzugelten. Überhangmandate sind eine Art von ungedeckten Wechseln, bei der die Empfänger des Kredits an Direktmandaten nicht in der Lage sind, diese durch einen entsprechenden Preis in Zweitstimmen zu bezahlen. Wenn nun durch den Wegfall weiterer Zweitstimmen in Schleswig-Holstein ein weiteres Direktmandat ungedeckt und somit zu einem Überhangmandat wird, so ist dies nur die folgerichtige Konsequenz aus dem Umstand, solche ungedeckten Wechsel an sich zu akzeptieren.

Wer also den Effekt des negativen Stimmgewichts als „absurd“ empfindet, müsste diesen Eindruck von Absurdität zwangsläufig auf den Umstand übertragen, dass es Mandate geben kann, die nicht im Verhältnisausgleich aufgehen. Wer umgekehrt keinen Anstoß an den Überhangmandaten nimmt, müsste dann auch den Effekt des negativen Stimmgewichts in der oben beschriebenen Form als unproblematisch akzeptieren. Der oft beschworene, scheinbar so logische Zusammenhang, dass das negative Stimmgewicht zwar notwendig mit Überhangmandaten, aber eben nicht umgekehrt Überhangmandate notwendig mit dem negativen Stimmgewicht verbunden seien, ist daher nur bedingt richtig. Überhangmandate sind innerhalb des jetzigen Designs notwendigerweise mit der Möglichkeit des Auftretens des Effekts des negativen Stimmgewichts verbunden. Ob er dann tatsächlich auftritt oder nicht, hängt lediglich von den Zufälligkeiten der Reihenfolge der Sitzverteilung auf die Landeslisten ab.

Der Urteilsspruch des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 2008 hat daher insofern für Verwirrung gesorgt, dass einerseits die Ablehnung des negativen Stimmgewichts logisch auch eine Ablehnung der Überhangmandate nach sich hätte ziehen müssen, aus den obiter dicta, insbesondere den anskizzierten Lösungsvorschlägen, aber keine grundsätzliche Ablehnung der Überhangmandate erkennbar schien. Da die Überhangmandate aber die Ursache im Sinne einer notwendigen Voraussetzung für das Entstehen des negativen Stimmgewichts darstellen, scheint es nur folgerichtig, das Problem des negativen Stimmgewichts an der Wurzel, also den Überhangmandaten, zu packen. Genau dies entspricht den Vorschlägen der Grünen, der Linken und der SPD, die das negative Stimmgewicht beseitigen wollen, indem sie die Überhangmandate beseitigen, z.B. durch Kompensation mit Landeslistensitzen, wie im Vorschlag der Grünen, oder Neutralisieren, wie im Vorschlag der SPD durch Ausgleichsmandate. (Zu einer vergleichenden Darstellung der Verfahren siehe die Stellungnahme von Friedrich Pukelsheim.) Der Vorwurf des CDU-Geschäftsführers, die Oppositionsparteien verweigerten sich einem Konsens, indem sie sich auf das „sachfremde Thema Überhangmandate“ konzentrierten, muss daher wohl eher seinerseits als sachfremd betrachtet werden. Der Lösungsvorschlag von Union und FDP beschränkt sich auf die Abschaffung des negativen Stimmgewichts und möchte aus naheliegenden Gründen die Überhangmandate erhalten. Dazu sollen die Landeslisten getrennt werden. Zuerst erfolgt hier eine Berechnung der Sitzkontingente der Länder nach der Wahlbeteiligung, anschließend werden die Sitze innerhalb des Landes auf die verschiedenen Listen der Parteien verteilt. Dieser Vorschlag beseitigt allerdings nicht einmal den Effekt des negativen Stimmgewichts, sondern eröffnet ihm sogar ganz neue Betätigungsmöglichkeiten. So hätten z.B. 13.000 Wähler der Linken weniger in Bayern dazu geführt, dass die Linke ein zusätzliches Mandat in Nordrhein-Westfalen und damit auch insgesamt ein Mandat mehr gehabt hätte (Zu diesem und anderen absurden Effekten des Gesetzesentwurfs siehe ausführlicher hier). Während der Effekt des negativen Stimmgewichts im derzeitigen Wahlsystem die Abgabe der Stimme für die präferierte Partei entmutigt, kann im Vorschlag der Union und FDP sich der Entschluss eines Wählers, zur Wahl zu gehen, um seine präferierte Partei zu wählen, schon der eigenen Partei schaden.

Hinsichtlich der Überhangmandate besteht außerdem nicht nur parlamentarischer Handlungsbedarf aufgrund des Urteils von 2008. Im Urteil von 1997 erkannten selbst die damals das Urteil tragenden Richter, also diejenigen, die Überhangmandate nicht grundsätzlich als verfassungswidrig anerkennen wollten, dass, wenn Überhangmandate „regelmäßig in größerer Zahl“ anfielen, sich daraus ein „Handlungsauftrag“ an das Parlament ergeben könne, den „Grundcharakter der Verhältniswahl“ wieder herzustellen. Da die 16 Überhangmandate von 1994, die der Auslöser des damaligen Urteils waren, offensichtlich als eine solche „größere Zahl“ angesehen wurden und in vier der fünf letzten Wahlen diese oder eine noch größere Anzahl an Überhangmandaten tatsächlich aufgetreten ist, müssen die Bedingungen für das Vorliegen dieses „Handlungsauftrags“ wohl als gegeben angenommen werden. Und in einem frühen Entscheid vom 3. Juli 1957 erkannte das Bundesverfassungsgericht überdies, dass die „Verfassungsmäßigkeit“ der Überhangmandate „im Fall eines Missbrauchs angezweifelt werden“ müsste. Damit sprach das Gericht bewusste Manipulationen zum Zweck der gezielten Gewinnung von Überhangmandaten an. Aber spätestens seit der Nachwahl in Dresden bei der Bundestagswahl 2005 ist offensichtlich geworden, dass es gezielte Kampagnen zur Unterdeckung der Direktmandate mit den Zweitstimmen gab. Des Weiteren lässt sich durch Umfragedaten belegen, dass 2009 in Baden-Württemberg ein nicht unbedeutender Anteil der CDU-Anhänger mit ihrer Zweitstimme die FDP gewählt haben und somit zur Entstehung weiterer Überhangmandate beigetragen haben. Dies kann durchaus eine Art von Protestwahlverhalten gegenüber der zu „sozialdemokratisierten“ CDU unter Angela Merkel gewesen sein, es muss keine gezielte Kampagne gewesen sein, es hätte aber womöglich eine gezielte Kampagne sein können.

Sowohl sachliche als auch verfassungsrechtliche Gründe sprechen also dafür, auch und vor allem die Überhangmandate in den Fokus einer Wahlreform zu nehmen. Schließlich ist diesen auch die demokratietheoretische Gefahr inhärent, dass es durch sie sogar zu einer Umkehrung von Mehrheitsverhältnissen kommen könnte. Im Lichte der derzeitigen Umfrageergebnisse ist es zwar weniger wahrscheinlich, dass Überhangmandate Union und FDP als zusätzlicher virtueller Koalitionspartner zu einer Mehrheit verhelfen könnten, aber es wäre sehr gut vorstellbar, dass sie eine ansonsten mögliche Mehrheit von Rot-Grün verhindern würden. Eine solche Mehrheitsumkehr aber hätte mit Sicherheit verheerende Folgen für die Legitimation einer sich dann bildenden Regierung, die eine andere sein würde als die, die sich aufgrund der Stimmenmehrheiten ergeben hätte. Ohne Ausgleichsmandate hätte z.B. in Baden-Württemberg eine schwarz-gelbe Koalition trotz klarer Stimmenmehrheit von Grün-Rot weiterregieren können. Es ist nicht sonderlich schwer, sich auszumalen, was dies in der ohnehin angespannten Lage ausgelöst hätte.

Es mag sein, dass das Parlament durch das Urteil vom Juli 2008 nicht eindeutig angehalten ist, sich auch um die Lösung des Problems der Überhangmandate zu kümmern. Aber das heißt ja nun auch nicht umgekehrt, dass es dem Parlament verboten ist, sich mit den Überhangmandaten zu beschäftigen. Ein Parlament, das sich nur bei Auflagen des Verfassungsgerichts genötigt sieht, tätig zu werden, würde sich selbst überflüssig machen. Der allgemeine Handlungsauftrag an das Parlament besteht darin, aus schlechten Gesetzen wenn nicht gerade gute, so doch zumindest bessere Gesetze zu machen. Da die Überhangmandate ohne Zweifel das schwerwiegendste Problem im derzeitigen Wahlgesetz darstellen, ist eine Reform, die sich dieser Aufgabenstellung verweigert, von vorneherein zum Scheitern verurteilt und würde vorhersehbar ein Wahlgesetz auf Abruf produzieren.

Joachim Behnke ist Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft an der Zeppelin Universität Friedrichshafen.

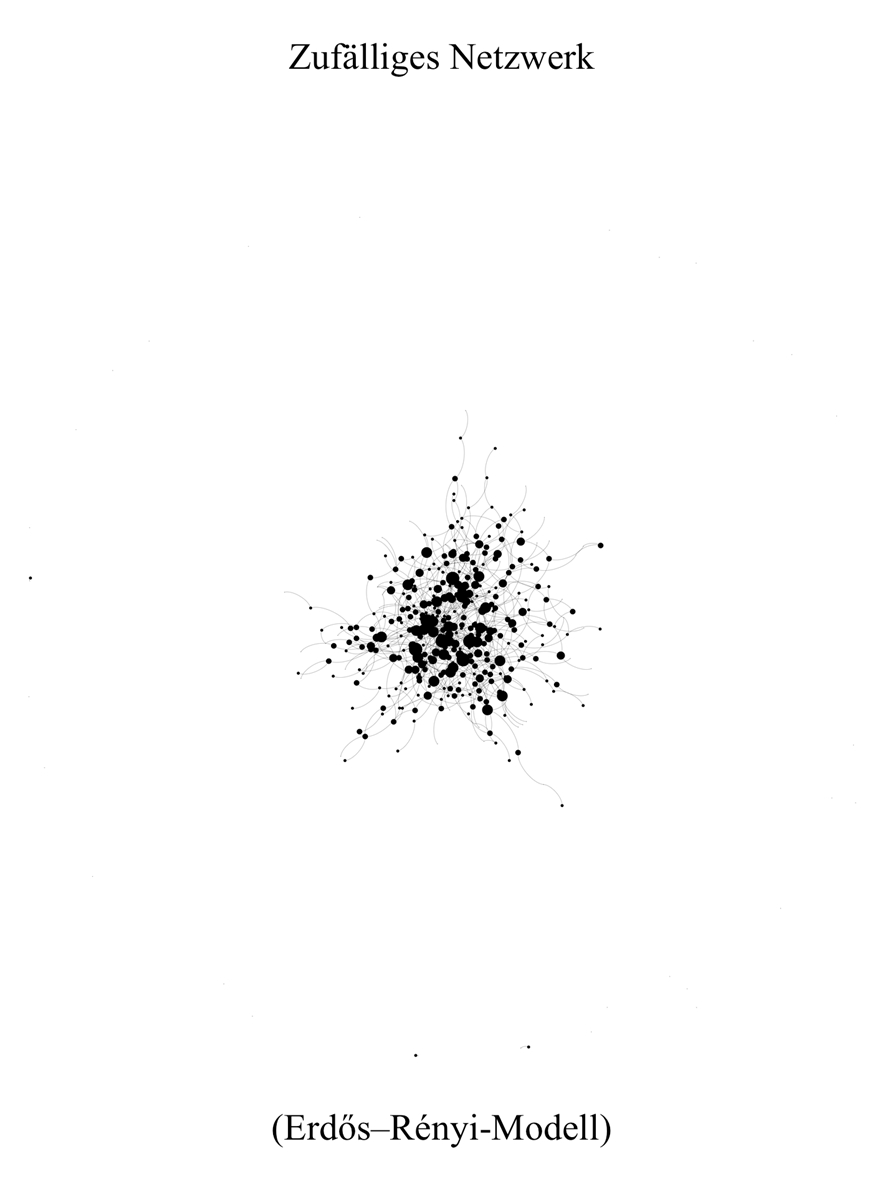

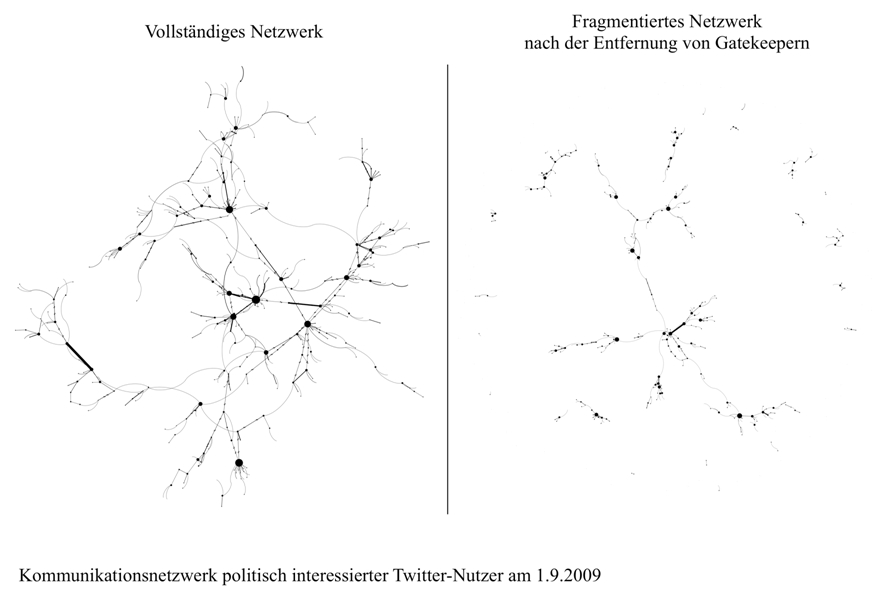

In den Monaten vor der Bundestagswahl 2009 war die politische Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter ein viel diskutiertes Element des Onlinewahlkampfs. Die Twitter-Nutzung durch Politiker und Parteien gab seitdem Anlass für viele Spekulationen in Presse und Wissenschaft, nicht zuletzt darüber, was „gutes politisches Twittern“ charakterisiere. Interessanter als das teils mehr, teils weniger geglückte Twittern einiger Volksvertreter erscheint uns jedoch die Gesamtheit der Twitter-Nachrichten aller politisch interessierten deutschen Nutzer. Ein Blick darauf erlaubt es zum einen, die Fieberkurve der Kampagne nachzuvollziehen. Zum anderen, und darauf wollen wir uns in diesem Beitrag konzentrieren, kann man an den Twitter-Nachrichten, welche die politisch interessierten Nutzer öffentlich untereinander austauschten, die Struktur politischer Kommunikationsnetzwerke studieren.

In den Monaten vor der Bundestagswahl 2009 war die politische Nutzung des Microblogging-Dienstes Twitter ein viel diskutiertes Element des Onlinewahlkampfs. Die Twitter-Nutzung durch Politiker und Parteien gab seitdem Anlass für viele Spekulationen in Presse und Wissenschaft, nicht zuletzt darüber, was „gutes politisches Twittern“ charakterisiere. Interessanter als das teils mehr, teils weniger geglückte Twittern einiger Volksvertreter erscheint uns jedoch die Gesamtheit der Twitter-Nachrichten aller politisch interessierten deutschen Nutzer. Ein Blick darauf erlaubt es zum einen, die Fieberkurve der Kampagne nachzuvollziehen. Zum anderen, und darauf wollen wir uns in diesem Beitrag konzentrieren, kann man an den Twitter-Nachrichten, welche die politisch interessierten Nutzer öffentlich untereinander austauschten, die Struktur politischer Kommunikationsnetzwerke studieren.