Der Wahlkampf im Saarland nimmt außergewöhnliche Züge an. Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Reinhard Klimmt organisiert derzeit eine Unterschriften-Aktion für Heiko Maas, in der sich alle ehemaligen SPD-Minister des Landes offen zum SPD-Kandidaten bekennen sollen. In jedem anderen Bundesland käme dies einem Offenbarungseid gleich, schließlich sollte die Unterstützung ehemaliger Minister für ihre Partei eine Selbstverständlichkeit sein. Im saarländischen Wahlkampf 2009 könnte dieses Signal an die Wählerschaft jedoch tatsächlich den gewünschten Effekt entfalten: Es geht darum, die zur Linkspartei abgewanderten Wähler wieder für die SPD zu gewinnen.

Der Wahlkampf im Saarland nimmt außergewöhnliche Züge an. Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Reinhard Klimmt organisiert derzeit eine Unterschriften-Aktion für Heiko Maas, in der sich alle ehemaligen SPD-Minister des Landes offen zum SPD-Kandidaten bekennen sollen. In jedem anderen Bundesland käme dies einem Offenbarungseid gleich, schließlich sollte die Unterstützung ehemaliger Minister für ihre Partei eine Selbstverständlichkeit sein. Im saarländischen Wahlkampf 2009 könnte dieses Signal an die Wählerschaft jedoch tatsächlich den gewünschten Effekt entfalten: Es geht darum, die zur Linkspartei abgewanderten Wähler wieder für die SPD zu gewinnen.

Das Kalkül lautet folgendermaßen: Viele Wähler sind auch deshalb bereit, die Linke zu wählen, weil diese Partei in Person des ehemaligen Ministerpräsidenten Oskar Lafontaine die politischen Erfolge vergangener SPD-Regierungen für sich reklamiert. Daher gilt es nun klar zu machen, dass diese Erfolge nicht auf die Person Lafontaine, sondern auf die Regierungspartei SPD zurückzuführen sind. Stellvertretend dafür werden die sozialdemokratischen Kabinettsmitglieder der Lafontaine-Ära angeführt, die die damaligen politischen Entscheidungen geschultert und verantwortet haben.

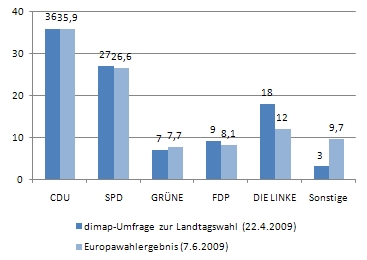

Das Stimmenpotenzial, das dieser Frage innewohnt, lässt sich erahnen, wenn man das saarländische Ergebnis der Europawahl der jüngsten Umfrage zu Landtagswahl von Infratest dimap gegenüberstellt und sich dabei vor Augen hält, dass die Zugkraft des Spitzenkandidaten Lafontaine auf Landesebene sehr viel größer ist als im Rahmen der Europawahl.

Saarländische Umfrage- und Wahlergebnisse im Vergleich

Angaben in Prozent. Quellen: Infratest dimap und Bundeswahlleiter.

Es zeigt sich, dass die Linkspartei bei der Europawahl sechs Prozentpunkte weniger erreicht hat, als ihr in Umfragen zur Landtagswahl zugetraut wird. Davon konnte jedoch keine der etablierten Parteien profitieren, stattdessen teilen sich diese sechs Prozentpunkte unter den kleinen Parteien auf. Beispielsweise konnten die Freien Wähler, die Piraten- und die Rentnerpartei aus dem Stand zusammen knapp drei Prozent der Stimmen erringen.

Diese Differenz zwischen Umfragedaten und Wahlergebnis der Linkspartei kann natürlich nicht allein auf das Zugpferd Lafontaine zurückgeführt werden, schließlich standen bei der Europawahl nicht nur andere Personen, sondern auch andere Themen im Vordergrund. Ein weiteres klassisches Argument gegen die Übertragbarkeit von Europawahlergebnissen auf die Landesebene ist die zumeist deutlich höhere Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen. Dies ist hier jedoch nicht gegeben, das Saarland konnte bei der Europawahl mit 58,6% die höchste Wahlbeteiligung aller Bundesländer verzeichnen. Bei der letzten Landtagswahl 2004 sind 55,5% der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen.

So liegt die Vermutung nahe, dass tatsächlich einige Saarländer eher Oskar Lafontaine als der Linkspartei als solcher zugeneigt sind. Diese Menschen haben an der Europawahl nicht teilgenommen, weil keine Partei sie ansprechen konnte. Es bleibt die entscheidende Frage: Wie knackt man den Oskar-Code?