Es war eine große Show, eine Serie von medialen Großereignissen. Aber man fragt sich nach drei intensiven TV-Debatten zwischen dem republikanischen Herausforderer Mitt Romney und US-Präsident Barack Obama dann doch: Was haben wir daraus eigentlich gelernt? Nicht ganz so einfach – denn die Erwartungen an diese Rededuelle im Wahlkampf sind enorm. Nähern wir uns der Antwort, indem wir zunächst grundsätzlich nach der Wirkung solcher Formate fragen.

Die empirische Forschung spricht dazu eine klare Sprache: TV-Duelle haben – wenn überhaupt – nur einen geringen Effekt. Mehr noch: Nach drei bis vier Tagen ist dieser normalerweise verblasst. Das gilt zumindest, wenn sich beide Kandidaten keine gravierenden Schnitzer erlauben. Im Falle der Debatten zwischen Obama und Romney jedoch zeigt sich ein differenziertes Bild: Die erste Runde konnte der Herausforderer überraschend positiv gestalten und für sich verbuchen. Die beiden folgenden Duelle hat Umfragen zufolge zwar Obama gewinnen können. Aber der Eindruck des ersten Duells bleibt nun schon seit mehreren Wochen der dominante: Obama und Romney bewegten sich auf Augenhöhe und tun dies nun auch in den Umfragen.

Zurück zur Ausgangsfrage: Was haben wir inhaltlich gelernt? Die erste Antwort muss lauten: nicht viel. Die Narrative der Debatte lassen sich wohl folgendermaßen darstellen: „Was Sie, verehrter Herr Kandidat, heute sagen, stimmt in keinster Weise mit dem überein, was Sie vor vier Wochen zu diesem Thema gesagt haben.“ – „Dies ist eine glatte Lüge.“ – „Die Zahlen, verehrter Herr Präsident, die Sie hier präsentieren, stimmen in keinster Weise mit den kürzlich veröffentlichten Zahlen aus Ihrem Hause überein.“ – „Ihre Additionen stimmen hinten und vorn nicht“ … Man kann den Gesprächsfaden beliebig weiterspinnen.

Den Mächtigen widersprechen

Dennoch war die Show erhellend, denn sie hat in einer seltenen Deutlichkeit die schwache Rolle der amerikanischen Medien gezeigt. Dass wir uns hier im Heimatland des kritischen, aufgeklärten Journalismus befinden, wurde in dieser Debattenphase in keiner Weise deutlich. Denn ebenso wichtig wie die Präsentation der Kandidaten selbst ist es, deren Aussagen hinterher einzuordnen und der Öffentlichkeit eine ausgewogene Einschätzung zu den diskutierten Themen zu bieten.

Wo aber waren hier die kritischen Journalisten in der Nachlese der Debatten (aber auch während der gesamten Kampagne)? Seit sich die Gründer der USA gegen den britischen König stellten, galt das „speaking truth to power“ als Lebenselixier, als Manifest der amerikanischen politischen Kultur: Unbequeme Wahrheiten müssen ausgesprochen werden, auch wenn sie den Mächtigen widersprechen mögen. Dies galt auch und vor allem als zentrales Element einer kritischen Presse – und genau dieser Aspekt ist über die vergangenen Jahre verlorengegangen.

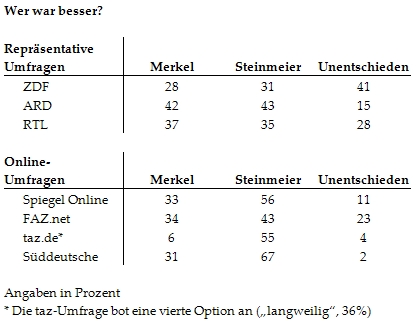

Anstelle kritischer Berichterstattung, die bemüht ist, Fakten auf den Tisch zu bringen, ergehen sich die amerikanischen Medien mehr und mehr im sogenannten „Horse-race“-Journalismus. Nicht Sachfragen, etwa nach den angestrebten sozialen und wirtschaftlichen Reformen oder deren Finanzierung, werden gestellt; die brennenden Fragen sind vielmehr: Wer liegt in den Umfragen vorn? Wer war Sieger der Debatte? Dies zu diskutieren ist natürlich legitim, aber wenn solche Einschätzungen die sachorientierten Analysen fast völlig verdrängen, dann werden die Medien ihrem Anspruch nicht mehr gerecht. Nicht „truth to power“ wird mehr gesprochen, sondern eher „opinion to public“. Und gerade weil amerikanische Medien traditionell meinungsstark sind und beispielsweise bestimmte Kandidaten offen unterstützen und andere heftig kritisieren, lässt diese einseitige Art der Berichterstattung viele Zuschauer ratlos zurück.

Fact Checking oft ausgelagert

Um es klarzustellen: Dies ist keine Kritik an den Moderatoren der TV-Duelle. Vor allem Candy Crowley, die CNN-Moderatorin der zweiten Debatte, hat live vor Millionen von Zuschauern Darstellungen der Kandidaten richtiggestellt. Aber dies ist die Ausnahme – das sogenannte fact checking, eine Kernkompetenz der Medien, wird zunehmend ausgelagert. Unabhängige Organisationen nehmen sich dieser wichtigen Aufgabe an. Ihnen gebührt alle Ehre, hier wird hervorragende Arbeit geleistet – etwa wenn die Aussagen der Kandidaten anhand von Statistiken und früheren Verlautbarungen darauf geprüft werden, wie zutreffend beziehungsweise realistisch sie sind.

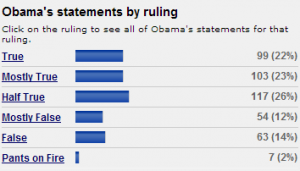

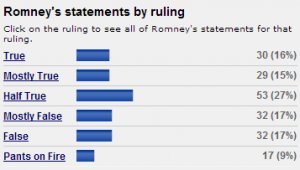

Hier beispielsweise das aktuelle Bild, das sich auf politifact.com ergibt:

Diese Website ist zugleich eines der seltenen Beispiele für ein Faktencheck-Portal, das von einer Zeitung betrieben wird. Andere sind hingegen an Forschungseinrichtungen angesiedelt (etwa factcheck.org) oder werden von – oftmals einem bestimmten Kandidaten zugeneigten – Organisationen betrieben (etwa actually.org).

Gemein ist ihnen allen, dass diese wichtige Form der „Nacharbeit“ die breite Öffentlichkeit nicht (mehr) erreicht. Sie wird kaum noch in die mediale Berichterstattung eingespeist. So ist ihr Stellenwert verglichen mit all dem, was das „horse race“ zu bieten hat, sehr gering. Was wir aus den TV-Duellen in diesem Wahlkampf gelernt haben, ist also in erster Linie, dass die Medien zwar starke Meinungen, nicht aber starke Analysen bieten.