In Brüssel beginnt das Rennen um den neuen Chefposten der EU. Deutschland und Frankreich setzen auf zwei sehr unterschiedliche Kandidaten: Tony Blair und Jean-Claude Juncker

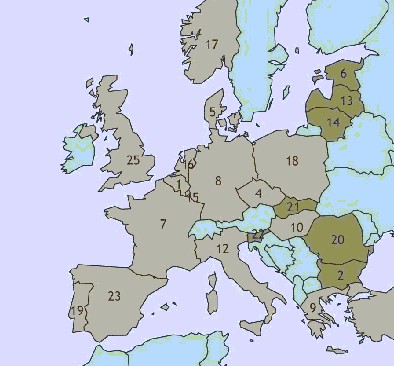

Der historische Zufall könnte es wollen, dass im Januar 2009 gleich zwei neue Führer der freien Welt in ihren Ämtern vereidigt werden. Ein Präsident in Washington, Amerika. Und einer in Brüssel, Europa. Falls der Vertrag von Lissabon (ehemals „Europäische Verfassung“) in allen 27 Mitgliedstaaten pünktlich abgesegnet wird, bekommt die EU zu eben jenem Datum ihre lang erwarteten, neuen Superposten:

Einen Präsidenten des Rates und einen Außenminister (der freilich nicht so heißen darf). Das Präsidentenamt wird der mächtigste Job sein, den die EU je zu vergeben hatte. Sein Inhaber wird nicht mehr bloß – wie bisher – für sechs Monate den Zeremonienmeister für die Treffen der EU-Regierungen geben. Er (oder sie) soll stattdessen zweieinhalb Jahre lang die Tagesordnung der Union bestimmen und den Kontinent nach Außen vertreten.

Und? Wo bleiben die Vorwahlen? Richtig vermutet. Wer am Ende auf dem europäischen Chefsessel Platz nimmt, wird nicht öffentlich ausgehandelt, sondern hinter den Kulissen der Regierungszentralen. Zählen lassen sich immerhin schon so manche Ausschläge in Europas Hauptstädten, vor allem in Paris und Berlin. Sie deuten – neben anderen Namen – vor allem auf zwei Kandidaten hin. Deren Profile könnten allerdings unversöhnlicher kaum sein. Sie heißen Tony Blair und Jean-Claude Juncker.

Als entschlossener Verfechter des ehemaligen britischen Premierministers gilt Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy. Erst lud er Blair auf den Parteikongress seiner UMP ein, wo der Brite Mitte Januar eine programmatische Europarede hielt. Und wie zum Schulterklopfen bemerkte Sarkozy wenig später: „Wenn wir den Präsidenten der Europäischen Union ernennen, sollten wir die Hürden hoch legen und uns nicht nach den kleinsten gemeinsamen Nenner umsehen.“

Genau den aber hat offenbar Angela Merkel im Sinn. Das Kanzleramt lässt diskret durchblicken, Deutschlands Wunschkandidat für das Spitzenamt sei der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker. Von Sarkozys Vorstoß, so ließen Merkels Getreue durchsickern, sei die Kanzlerin „überrascht“ gewesen.

Mr. Maastricht gegen Mr. Golfkrieg – ist da die Wahl nicht klar? Nein

Ginge es allein um historische Verdienste für Europa, die Wahl dürfte wohl klar sein zwischen Mr. Maastricht und Mr. Golfkrieg, zwischen Mr. Euro und Mr. Brüsselrabatt. Aber: Geht es bei dieser Wahl um Kontinuität – oder nicht eher um Aufbruch? Geht es darum, den Kandidaten mit dem Posten belohnen? Oder nicht vielmehr darum, den Posten mit dem Kandidaten aufzuwerten? Historie und Zuschnitt des Präsidenten-Amtes sprechen eher für Letzteres. Ein Hauptziel des Lissabon-Vertrages soll es, sein Europa mehr Gesicht, Stimme und Gewicht in der Welt zu verschaffen. Gemessen an diesem Zweck dürfte die bisherige Binnenbilanz des Kandidaten nicht unbedingt ausschlaggebend sein. Zwar ist Juncker schon heute so schwer mit EU-Orden aller Art behängt, dass man ihn getrost zum Ehrenpräsidenten ernennen könnte. Doch in der Außenwirkung bleibt er weit hinter dem Weltpolitiker Blair zurück.

Die Stimmung im Bauch von Brüssel indes reicht von latenter bis aggressiver Anglophobie. Auf den Empfängen der EU-Hauptstadt ist derzeit kaum ein Politiker oder Funktionär zu treffen, der nicht vor Ekel seinen Rotwein verschütten würde, sobald er „Blair“ hört. Ein Lügner und Kriegstreiber an der Spitze der Europäischen Union? Ein dieser unsolidarischen Briten ausgerechnet? Das Europäische Parlament schaudert’s quer durch die Fraktionsbänke. „Blair hat sich in Wort und Tat gegen eine Vertiefung der EU engagiert“, richtet der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe Werner Langen. „Ihm fehlt schlicht und einfach die europäische Integrationskraft für diese neue EU-Führungsposition.“

Die geballte Abscheu gegen Tony, den Ami-Pudel, lässt sich auf der Internetnetseite stopblair.eu nachlesen, wo „europäische Bürger jeglicher Herkunft“ zum „Widerstand“ gegen den Ex-Premier aufrufen. Er sei ein „Komplize“ bei George Bushs menschenverachtender Terroristenjagd; er erkenne die Grundrechtecharta für Europa nicht an; er blockiere die gemeinsame Sozial-, Steuer und Außenpolitik der Union. Großbritannien sei weder Teil des Euro- noch des Schengenraums. All dies stehe in „krassen Widerspruch zu den Werten des europäischen Projekts“. Bis Mitte März hatten über 25 000 Personen die Online-„Petition“ gegen den Briten unterzeichnet.

Ein Gutteil dieser Empörung dürfte freilich aus Enttäuschung geboren sein. Wie kein anderer Premier seit Churchill war Blair 1997 mit dem Versprechen angetreten, die Insel fester an Europa zu vertäuen und der Währungsunion beizutreten. Daraus ist nichts geworden, Großbritannien blieb bei seinen „opt outs“, seinen Vorbehalten gegenüber tieferer EU-Integration.

Juncker mag in der EU ein Schwergewicht sein. In der Welt ist er ein Nobody

Jean Claude-Junker dagegen verkörpert wie kaum ein anderer den ungebrochenen Anspruch vom einigen, friedensstiftenden Staatenbund. Der 54-jährige polyglotte Christdemokrat ist der am längsten amtierende Regierungschef der Europäischen Union, er wirkte federführend am Maastricht-Vertrag mit, war Chef der Euro-Gruppe und lenkte schon zwei EU-Ratspräsidentschaften. Die „europäische Methode“ nennt er „den politischen Willen zu Kompromisslösungen.“ Seiner Chancen auf das Spitzenamt scheint sich Juncker schon ziemlich sicher zu sein. «Ich kann mich der Zärtlichkeiten zur Zeit kaum erwehren», sagte er vergangene Woche in Brüssel. Er schließe nicht aus, den Posten zu übernehmen – vorausgesetzt, er könne dann mehr sein als ein „Grüßaugust“.

Aber bei aller innerkontinentalen Moderationskraft verkörpert Juncker eben auch die entrückte Selbstbezogenheit des Systems Brüssel. Im europäischen Universum mag der Luxemburger ein Schwergewicht sein. In der Welt ist er ein Nobody.

Zudem hängt Juncker mit mindestens einer Hirnhälfte noch immer der Europa-Idee des 20. Jahrhunderts an. Sein Wir-Gefühl schöpft sich aus der Vergangenheit, aus seiner Kindheit in der Nachkriegszeit, an die er oft erinnert. „Manchmal denke ich mir, um den Menschen vorzuführen, was Europa ist, müsste man drei Monate lang wieder Grenzen, Grenzpfähle, Barrieren in Europa errichten, damit die Menschen merken, was Fortschritt ist“, sagte er in einer Grundsatzrede Ende 2006. Die Friedensaufgabe Europas sei „noch nicht erledigt“, glaubt er. Wohl auch deswegen unternahm Juncker 2003, im Schatten des Irakkriegs, den Versuch, zusammen mit Belgien, Deutschland und Frankreich als Gegengewicht zur angelsächsisch dominierten Nato ein eigenes europäisches Militäroberkommando in Brüssel zu installieren. Viel mehr als Mini-Planungszelle ging aus diesem „Pralinengipfel“ nicht hervor.

Mittlerweile zeigt sich Juncker zögerlich, Europa nach der Verhedderung über den Verfassungsvertrag schon bald wieder mit großen Ideen zu strapazieren. Er hält eine „Reflexionsphase“ für angemessen. Und bitte, den Menschen nicht immer Angst vor der Globalisierung machen! Europa müsse sich viel stärker um das Soziale kümmern. „Es muss wieder heimeliger werden auf diesem Kontinent“, diktierte er Handelsblatt-Reportern Ende 2005 in den Block. „Menschen brauchen Sicherheit.“

Europa muss künftig selbstbewusster auftreten

Aber ist Zurückhaltung die passende Tugend für das Europa des 21. Jahrhunderts? Immerhin muss sich Brüssel wie vielleicht nie zuvor als Krisenmanager bewähren. Zu den Herausforderungen zählen Instabilität an Europas Rändern, eine schwächelnden amerikanischen Supermacht, aufstrebende Mächte in Asien, eine Mittelmeerperipherie, die nur zu gerne an das Reich des Reichtums andocken würde, und – siehe die deutsch-französische Kontroverse um die Mittelmeerunion – ungelöste Führungsfragen in den eigenen Reihen. Hinzu kommt ein Russland, das zunehmend wie eine Imperialmacht des 19. Jahrhunderts auftritt und mit dem sich Konflikte über den Energiekorridor des Kaukasus entzünden könnten.

Nach dem Polonium-Mord an einem Kreml-Kritiker in London und der Schließung der British Council-Büros in Russland ist das Verhältnis zwischen Großbritannien und Moskau zum Zerreißen gespannt.

Die „strategische Partnerschaft“, die Deutschland mit dem Energieriesen so gerne pflegen möchte, wäre unter einem EU-Präsidenten Blair vermutlich nicht mehr ganz so störungsfrei zu haben.

Der Brite versprühte den Ehrgeiz eines Wettsprinters, als er auf Sarkozys Parteikongress – auf Französisch übrigens – seine Europavisionen ausbreitete. „Europa ist keine Frage von Links oder Rechts, sondern eine Frage von Zukunft oder Vergangenheit, von Stärke oder Schwäche“, sagt der Labour-Mann. „Es geht um Heute versus Gestern. Weniger um Politik als um eine Geisteshaltung, um Offenheit statt Geschlossenheit.“

Bei den großen Zukunftsherausforderungen scheinen sich Blair und Juncker zwar einig. Terrorismus, Einwanderungssteuerung, Klimaschutz, Energie und Bildung seien die Megathema für das kommende Jahrzehnt. Aber während sich Juncker eher als Innenarchitekt für das „Haus“ Europa versteht, tritt Blair als weltpolitischer Landschaftsgärtner auf. Das bringt dem Briten Imperialismusverdacht und Anerkennung zugleich ein. So hat ihn der Irakkriegsmakel am Ende doch nicht dafür disqualifiziert, vom Nahost-Quartett aus EU, USA, Russland und UN als Gesandter für den Nahen Osten eingesetzt zu werden. Zudem: Blair hat in Europa selbst einen Friedensschluss vermittelt, dessen Nachhaltigkeit viele für unmöglich gehalten hätten. Im April jährt sich zum zehnten Mal das Karfreitagsabkommen, das den zähen Bürgerkrieg in Nordirland beendete. Neben Bill Clinton wird man in Belfast dafür vor allem den Mann aus der Downing Street feiern.

Juncker der Biedermeierkandidat gegen Blair den Großmachtpolitiker? So einfach ist es nicht.

Auch Juncker etwa neigt in der Frage der Gasversorgung durchaus zu Klartext: „Herr Putin sitzt alleine da, und dann kommen da 27 Europäer und erklären ihm, wie die europäische Energiepolitik geregelt werden muss. Das ist nicht sehr glaubwürdig“, befand der Luxemburger unlängst auf einem Podium der Bertelsmann-Stiftung. „In Fragen europäischer Energiepolitik müssen wir eine Kampfformation bilden, anstatt wie ein aufgeregter Hühnerhaufen auf Russland zuzustürmen.“

Zwischen Brüssel und Moskau könnte sich imperiale Rivalität entwickeln

Man könnte allerdings noch weiter gehen. Zwischen Brüssel und Moskau droht sich allmählich eine imperiale Systemkonkurrenz zu entwickeln. Während sich Europa durch Überzeugung ausbreitet, setzt Russland auf Einschüchterung und Unterwerfung. Wie lange dies in den rohstoffreichen „Pufferzonen“ Ukraine und Kaukasus noch gut geht, weiß derzeit niemand. Besäße Juncker die Entschlossenheit, diese Scharnierstaaten an Europa zu binden, sollten sie dies in der näheren Zukunft erflehen? Oder würde er sich ins Schneckenhaus Europa zurückziehen und die Anwärter im Osten auf später, auf irgendwann vertrösten? Tony Blair fiele es auf Grundlage einer britisch-nüchternen Vorstellung von einer großeuropäischen Freihandelszone womöglich leichter, eine solche Erweiterungsentscheidung zu treffen.

Doch die vorerst spannendste Frage bleibt eine taktische. Wie viel offenen Streit wollen sich Merkel und Sarkozy zugunsten ihrer jeweiligen Protegés antun – vor allem jetzt, da der Streit um die Mittelmeerunion gerade erst beilegt ist? Wahrscheinlich ist, dass die Präsidentenfrage unter Aufwendung erheblicher diplomatisch-kaschierender Energien als Postenpaket verhandelt wird, also zusammen mit der Besetzung des Außenbeauftragten und der Kommissionspräsidenten.

Kompromisskandidaten aus Irland und Belgien

Schon werden statt Junckers und Blairs eine Reihe von Kompromisskandidaten gehandelt. Guy Verhofstadt zum Beispiel, der ehemalige belgische Premier, oder Bertie Ahern, Regierungschef von Irland. Dem Liberalen Verhofstadt schwebt eine tiefere wirtschaftliche Integration vor. In seinem Manifest „Die Vereinigten Staaten von Europa“ plädiert er für ein Europa der sozialen Entschlackung und harmonisierten Steuern.

Aus deutscher Sicht wäre er aber wohl vor allem ein bequemer, weil unaufgeregter Prozesssteuerer – denn bei allem Verhandlungsgeschick ist der Belgier mit den politischen Pferdestärken eines Ministerialreferenten gesegnet.

Und Ahern? Der Ire gilt als umgänglich in Brüssel, und beliebt vor allem bei den Polen. Sein Land würde eine Kandidatur Ahern „wohlwollend“ betrachten, ließ der polnische Regierungschef Donald Tusk unlängst wissen. Ahern ist allerdings kaum beleidigt, wenn man ihn als einen Provinzpolitiker bezeichnet. Er selbst nennt sich einen „homebird“, einen Stubenhocker.

„Bertie“, sagt der EU- Korrespondent einer großen irischen Tageszeitung, „mag Europa. Aber in Europa mag am liebsten Irland. In Irland mag er am liebsten Dublin. Und in Dublin mag er am liebsten seinen Pub.“

In Brüssel, mit anderen Worten, würde Ahern vermutlich so spielführend auftreten wie ein Hobbit beim Basketball.

Immerhin, einen Vorteil hätte seine Kandidatur: Sie würde mit großer Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass sich Iren geschmeichelt führen würden. Und auf sie kommt es an im Sommer. Die Iren sind das einzige Volk, das per Referendum über den Lissabon-Vertrag abstimmen muss. Und sagen sie Nein, dann bekommt Europa im nächsten Januar – überhaupt keinen Präsidenten.