Vielen liberalen Ökonomen ist ja vorzuwerfen, dass sie den Staat zwar kleinmachen wollen, ohne zu Ende zu denken, welche Konsequenzen das hat. Rainer Hank – willkommen in der Blogwelt, liebe Kollegen von der FAZ – ist ein ziemlich liberaler Ökonom, aber wenigstens ist er ehrlich. Und so beschwört er in seinem Text über die Euro-Krise die gute, alte Zeit:

Der Staat beschränkte sich auf seine zentralen Aufgaben: Verteidigung, Schutz der Individuen und ihres Eigentums, Verwaltung, Justiz. Auffallend ist auch, dass zwischen 1870 und 1913, in den „Goldenen Jahren des liberalen Zeitalters“, sich an diesem Verhältnis wenig geändert hat.

Das goldene Zeitalter des späten 19. Jahrhunderts also. Als es keine anständige Krankenversicherung gab und die Lebenserwartung bei 39 Jahren lag statt wie heute bei 85 Jahren. Als die Armen in Armenhäusern dahinvegetierten. Als die Arbeiter für den Rest des Lebens Arbeiter blieben und auch ihre Kinder. Als die Universität den oberen Schichten vorbehalten war. Aber Hauptsache der Staat ist klein.

Ich stelle mir das goldene Zeitalter anders vor, und würde meine Kinder zum Beispiel lieber in Schweden als im Deutschland des 19. Jahrhundert aufwachsen lassen, aber bitte – jeder nach seiner Façon. Im Kongo soll es auch schön sein, da liegt die Staatsquote bei ungefähr zehn Prozent.

Doch weiter im Text:

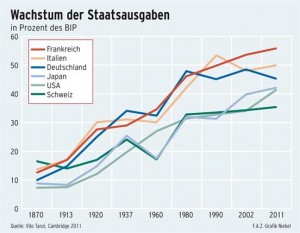

Hanks Kernthese ist, dass die Euro-Krise eine Krise des Wohlfahrtsstaats also zu hoher Staatsausgaben ist, und dazu zeigt er diese Grafik:

Sie ist insofern interessant, als die Staatsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung ganz offensichtlich in Deutschland, der Schweiz und – Achtung – Italien ab ungefähr 1980 wieder sinken beziehungsweise sich stabilisieren. Komisch also, dass das einzige Krisenland in der Auswahl von Hank tatsächlich eine sinkende Staatsausgabenquote hat. Nicht gerade eine ideale Korrelation, würde ich sagen. Das zeigt, wie problematisch es ist, die Staatsausgaben verantwortlich für die Krise zu machen. Es muss also wohl noch andere Gründe geben.

Dazu passt übrigens auch jene von mir gern gezeigte Grafik, wonach die Sozialausgaben in Deutschland seit den siebziger Jahren ungefähr stagnieren. Wo bitte ist der ausufernde Wohlfahrtsstaat? Die Schulden steigen, aber nicht wegen steigender Ausgaben, sondern wegen sinkender Steuereinnahmen. Voilà:

Am Ende seiner Reflexionen kommt Hank zu folgender Schlussfolgerung:

Was pejorativ Schuldenbremse heißt, ist nichts anderes als ein hartes Austeritätsprogramm für alle: die Einschränkung der Staatsausgaben durch Begrenzung der Staatstätigkeit. Anders geht es nicht.

Das ist nun schlicht unkorrekt: Schuldenbremse heißt, die Schulden müssen runter. Ob über höhere Steuern oder niedrigere Ausgaben ist egal. Austerität ist zunächst ein neutraler Begriff. Wir haben uns nach dreißig Jahren Liberalisierung nur angewöhnt, ihn mit Ausgabenkürzungen gleichzusetzen. Aber das ist Ideologie, nicht Wissenschaft.