Der aktuelle Bildungsstreik in Deutschland hat sein erstes Etappenziel erreicht: Es ist eine breite öffentliche Debatte entstanden, die Sorgen und Fragen der Schüler und Lehrer, Studenten und Dozenten, Erzieher und Eltern sind in diesen Tagen überall präsent. Das liegt nicht zuletzt am guten Timing der Aktionen: Nach den Protesten der Erzieher stimmen nun Schüler und Studenten den selben Ton an und die Bildungsnotstände an Kitas, Kindergärten, Schulen und Hochschulen sind so allgegenwärtig. Zudem befinden wir uns im „Superwahljahr“, wo die Politik auf gesellschaftliche Befindlichkeiten besonders sensibel reagiert.

Der aktuelle Bildungsstreik in Deutschland hat sein erstes Etappenziel erreicht: Es ist eine breite öffentliche Debatte entstanden, die Sorgen und Fragen der Schüler und Lehrer, Studenten und Dozenten, Erzieher und Eltern sind in diesen Tagen überall präsent. Das liegt nicht zuletzt am guten Timing der Aktionen: Nach den Protesten der Erzieher stimmen nun Schüler und Studenten den selben Ton an und die Bildungsnotstände an Kitas, Kindergärten, Schulen und Hochschulen sind so allgegenwärtig. Zudem befinden wir uns im „Superwahljahr“, wo die Politik auf gesellschaftliche Befindlichkeiten besonders sensibel reagiert.

Für die CDU könnte aus dieser Situation ein Problem entstehen. Noch zu Beginn der Legislaturperiode hat sie Weichen gestellt und das Thema Bildungspolitik erfolgreich besetzt: Angela Merkel rief die „Bildungsrepublik Deutschland“ aus, mit Annette Schavan übernahm eine erfahrende Bildungspolitikerin das Bundesministerium für Bildung und Forschung und mit ihrer familienpolitischen Frontfrau Ursula von der Leyen konnte die Union auch verwandte Themen wie etwa die frühkindliche Erziehung für sich beanspruchen. Zugleich sorgte die Föderalismusreform für eine deutliche Verschiebung der bildungspolitischen Kompetenzen von der Bundes- auf die Länderebene. Manche Parteistrategen mögen gehofft haben, die Bildungspolitik – traditionell ein Kernthema aller linken Parteien – würde daher im Bundestagswahlkampf 2009 keine herausragende Rolle spielen. Denn nicht zuletzt die Hessenwahl 2008, in der die SPD um Andrea Ypsilanti die Regierung Koch massiv unter Druck setzen konnte, hat gezeigt, welche Sprengkraft das Thema haben kann.

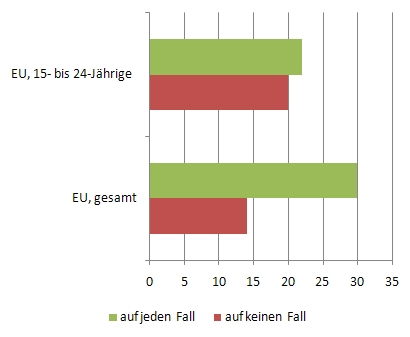

Nun allerdings ist die Bildungspolitik zurück auf der bundespolitischen Agenda. Eine nicht repräsentative Online-Umfrage von tagesschau.de deutet an, dass Schüler und Studenten auf eine große gesellschaftliche Akzeptanz für den Bildungsstreik bauen können – 17.865 Unterstützer, das ist auch jenseits möglicher Zerreffekte eine beachtliche Zahl. Annette Schavan sieht die Proteste jedoch kritisch, Angela Merkel äußert sich vorerst nicht. Auf diese Weise könnte ein Bumerang-Effekt entstehen: Die CDU wird mit einem Thema konfrontiert, dass sie aus dem Wahlkampf heraushalten wollte. Obwohl sie in den Personen von Schavan und Merkel das Heft des Handelns in der Hand hält, findet sie (noch) keine passende Antwort. Den linken Parteien könnte dieser Umstand ein zugkräftiges Wahlkampfthema bescheren.

Abseits solcher wahltaktischer Überlegungen sei am achtzigsten Geburtstag von Jürgen Habermas, der seine Prominenz nicht zuletzt seiner Rolle in der Studentenbewegung verdankt, die Bemerkung erlaubt: Gesellschaftliche Probleme von solch großer Breitenwirkung sind nur kommunikativ, in einem möglichst „herrschaftsfreien Diskurs“ zu lösen. Eine Behandlung von oben herab wird den Protestierenden hingegen nicht gerecht und kann sie gewiss nicht politisch überzeugen.

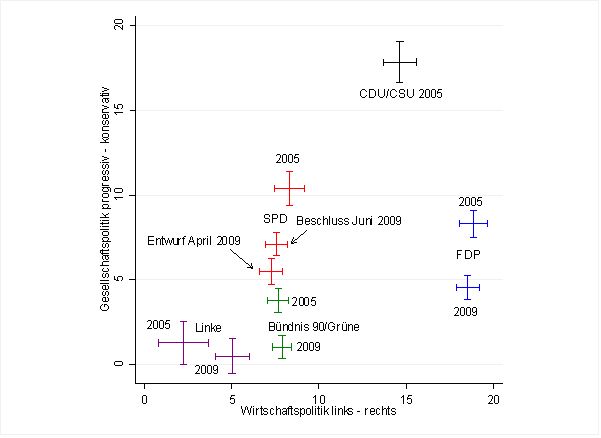

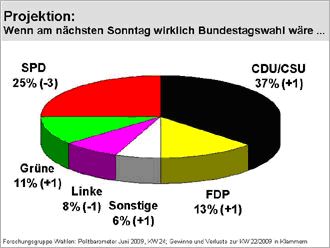

Die SPD hat sich auf ihrem Bundesparteitag vom vergangenen Wochenende „einstimmig“ (wo gibt es das noch?!) beschlossen, den Bundestagswahlkampf 2009 zu einem klaren Richtungswahlkampf zu machen und „schwarz-gelb“ zu konfrontieren mit dem sozialdemokratischen (eigentlich: rot-grünen) sozialen und ökologischen Gewissen: Priorität hat klar die soziale Gerechtigkeit, nicht das Wirtschaftswachstum. Der Kanzlerkandidat der Partei, Frank Walter Steinmeier (FWS), ist dafür gefeiert worden. Allerdings musste der Parteivorsitzende Franz Müntefering dann auf Nachfrage doch erklären, dass man mit der FDP nicht verfeindet sei und diese wenn nötig auch in einer Ampel mitregieren dürfe.

Die SPD hat sich auf ihrem Bundesparteitag vom vergangenen Wochenende „einstimmig“ (wo gibt es das noch?!) beschlossen, den Bundestagswahlkampf 2009 zu einem klaren Richtungswahlkampf zu machen und „schwarz-gelb“ zu konfrontieren mit dem sozialdemokratischen (eigentlich: rot-grünen) sozialen und ökologischen Gewissen: Priorität hat klar die soziale Gerechtigkeit, nicht das Wirtschaftswachstum. Der Kanzlerkandidat der Partei, Frank Walter Steinmeier (FWS), ist dafür gefeiert worden. Allerdings musste der Parteivorsitzende Franz Müntefering dann auf Nachfrage doch erklären, dass man mit der FDP nicht verfeindet sei und diese wenn nötig auch in einer Ampel mitregieren dürfe.