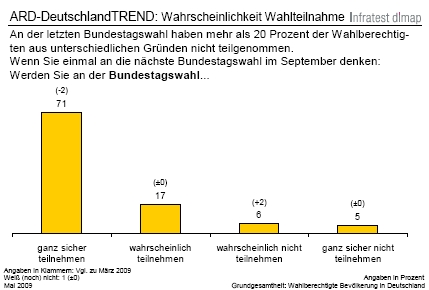

Gestern Abend fand es also statt, das erste „Townhall-Meeting“ mit Angela Merkel – und sie hat das Kind auch gleich beim Namen genannt: Bürgersprechstunde. Die Bundeskanzlerin steht mit Rat und Tat zur Seite. Das ist sicherlich gut und schön, zumal Angela Merkel Bodenständigkeit und Humor bewiesen hat. Allerdings ist sehr fraglich, ob die Veranstaltung wirklich ihr Ziel erreicht hat. Als Bundeskanzlerin muss es Frau Merkel ein Anliegen sein, das Interesse und die Teilnahme der Bürger an der Politik zu fördern. In Ihrer Rolle als Vorsitzende und Spitzenkandidatin der CDU muss sie zudem die Inhalte ihrer Partei transportieren und Stimmen für sich gewinnen. Für beide Zwecke ist ein Townhall-Meeting eine ideale Umgebung: Es erlaubt die direkte Ansprache aller Zuschauer, die durch die Fragesteller repräsentiert werden. Viele dieser Wähler sind bislang unentschlossen, das Potenzial einer solchen Sendung ist groß: Noch weiß ca. ein Drittel der Deutschen nicht, welche Partei sie wählen würden; knapp 30 Prozent sind gemäß einer aktuellen Befragung nicht sicher, ob sie überhaupt an der Bundestagswahl teilnehmen werden.

Gestern Abend fand es also statt, das erste „Townhall-Meeting“ mit Angela Merkel – und sie hat das Kind auch gleich beim Namen genannt: Bürgersprechstunde. Die Bundeskanzlerin steht mit Rat und Tat zur Seite. Das ist sicherlich gut und schön, zumal Angela Merkel Bodenständigkeit und Humor bewiesen hat. Allerdings ist sehr fraglich, ob die Veranstaltung wirklich ihr Ziel erreicht hat. Als Bundeskanzlerin muss es Frau Merkel ein Anliegen sein, das Interesse und die Teilnahme der Bürger an der Politik zu fördern. In Ihrer Rolle als Vorsitzende und Spitzenkandidatin der CDU muss sie zudem die Inhalte ihrer Partei transportieren und Stimmen für sich gewinnen. Für beide Zwecke ist ein Townhall-Meeting eine ideale Umgebung: Es erlaubt die direkte Ansprache aller Zuschauer, die durch die Fragesteller repräsentiert werden. Viele dieser Wähler sind bislang unentschlossen, das Potenzial einer solchen Sendung ist groß: Noch weiß ca. ein Drittel der Deutschen nicht, welche Partei sie wählen würden; knapp 30 Prozent sind gemäß einer aktuellen Befragung nicht sicher, ob sie überhaupt an der Bundestagswahl teilnehmen werden.

Diese Gruppe der Unentschlossenen anzusprechen, ist ein Hauptanliegen von Formaten wie dem Townhall-Meeting. Überzeugend war die Veranstaltung allerdings nicht. Das Spontane, das Lebendige und das Flexible fehlten völlig. Die Antworten wirkten vorformuliert – und das waren sie sicherlich auch. Frau Merkel hatte wohl genügend Zeit, sich auf die Fragen in den Videobotschaften einzustellen. Die Bürger aber möchten mehr Authentizität und mehr Spontaneität, sie sind diese hochpolierten, bis an die Grenze durchprofessionalisierten und damit austauschbaren Polit-Köpfe leid. Mehr Emotionalität, mehr Empathie, bitte schön!

Verantwortlich für den Ablauf und den Zuschnitt der Sendung ist natürlich auch der Sender. Er wäre zu fragen, wie viele Botschaften überhaupt eingesandt wurden und nach welchen Kriterien sie ausgewählt wurden? Alles in allem haben beide, Angela Merkel und RTL, die Chancen, die eine solche Veranstaltung bietet, nicht genutzt.

Als 1960 Richard M. Nixon mit John F. Kennedy debattierte, hätte er dies nicht tun sollen. Das zumindest war und ist die verbreitete Ansicht unter Politikern, Historikern, Politikwissenschaftlern und allen denen, die von sich behaupten, politisch interessiert und informiert zu sein. Nixon führte bis dahin die Umfragen an und Kennedy war ein recht unbekannter junger Politiker, der keine Gefahr darstellte. Doch es kam anders. Kennedy überzeugte als ein versierter und gebildeter Politiker, sah gut aus und konnte dem amtierenden Präsidenten Paroli bieten. Und er gewann zwei von den drei Debatten. Und er gewann schließlich auch die Wahl. Ob es die Debatten waren oder nicht, lässt sich nicht klar beweisen, aber Millionen schauten zu und erlebten, wie die Debatten in der Medienberichterstattung positiv dargestellt wurden und Kennedys Popularitätswerte danach kontinuierlich anstiegen. In den USA gab es nach der Nixon-Kennedy-Erfahrung bis 1976 keine Debatten mehr. Heute sind sie eine fest institutionalisierte Einrichtung im Wahlkampf.

Als 1960 Richard M. Nixon mit John F. Kennedy debattierte, hätte er dies nicht tun sollen. Das zumindest war und ist die verbreitete Ansicht unter Politikern, Historikern, Politikwissenschaftlern und allen denen, die von sich behaupten, politisch interessiert und informiert zu sein. Nixon führte bis dahin die Umfragen an und Kennedy war ein recht unbekannter junger Politiker, der keine Gefahr darstellte. Doch es kam anders. Kennedy überzeugte als ein versierter und gebildeter Politiker, sah gut aus und konnte dem amtierenden Präsidenten Paroli bieten. Und er gewann zwei von den drei Debatten. Und er gewann schließlich auch die Wahl. Ob es die Debatten waren oder nicht, lässt sich nicht klar beweisen, aber Millionen schauten zu und erlebten, wie die Debatten in der Medienberichterstattung positiv dargestellt wurden und Kennedys Popularitätswerte danach kontinuierlich anstiegen. In den USA gab es nach der Nixon-Kennedy-Erfahrung bis 1976 keine Debatten mehr. Heute sind sie eine fest institutionalisierte Einrichtung im Wahlkampf.