Holger Steltzners Essay in der FAZ illustriert wunderbar, woran der wirtschaftspolitische Diskurs in Deutschland krankt. Es lässt sich trefflich und lange über das Für und Wider des Keynesianismus streiten. Beide Lager haben eine Reihe guter Argumente auf ihrer Seite, es gibt im Zuge der Krise eine ganze Fülle von interessanten neuen Arbeiten. Ein solcher Streit wäre höchst sinnvoll, er würde die Schwachstellen in den jeweiligen Argumentationsmustern freilegen und am Ende vielleicht ein klareres Bild der Realität entstehen lassen.

Aber wir streiten uns nicht ernsthaft, wir werfen uns nur Vorurteile an den Kopf. Steltzner:

Deutschland wurde am Kapitalmarkt zum leuchtenden Vorbild, weil Regierung und Opposition eine Schuldenbremse ins Grundgesetz schrieben, als die halbe Welt noch meinte, mit Konjunkturpaketen auf Kredit dauerhaftes Wachstum erschaffen zu können.

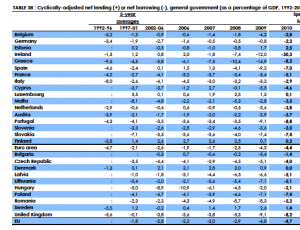

Wer sich die Debatte während der Krise in Erinnerung ruft, der wird sich auch daran erinnern, wie die Bundesregierung Wert darauf legte, dass sie eines der größten Konjunkturpakete der Welt aufgelegt hat. Hat sie auch. Das konjunkturbereinigte Staatsdefizit – ein Maß für den Expansionsgrad der Fiskalpolitik – in Deutschland weitete sich im Jahr 2010 um 1,4 Prozentpunkte aus. Die Franzosen, die Italiener, die Belgier, die Briten – sie führten ihre Defizite allesamt zurück, wie diese Grafik aus der Frühjahrsprognose der EU zeigt.

Noch einmal zum Mitschreiben: Deutschland kurbelte die Konjunktur an, die anderen sparten. Wir waren die größten Keynesianer von allen! Und das, so würde ich zumindest argumentieren, ist ein wesentlicher Grund dafür, dass wir heute so gut dastehen, denn das höhere Wachstum, nicht irgendwelche wilden Sparprogramme füllt die Kassen.

Steltzner weiter:

Jetzt präsentiert der Markt die Quittung – reihum reißen steigende Zinsen die Schuldensünder aus ihrem keynesianischen Traum.

In welchem Buch oder Aufsatz und an welcher Stelle hat Keynes geschrieben, dass Schulden per se gut seien? Mir ist eine solche Passage nicht bekannt. Die Grundidee des Keynesianismus ist die einer antizyklischen Fiskalpolitik. Der Staat kompensiert den Ausfall der privaten Nachfrageausfall durch höhere Ausgaben in einer Krise. Er führt seine Defizite in den guten Zeiten aber wieder zurück. Die Probleme von Italien und Griechenland rühren daher, dass ständig zu viel Geld ausgegeben wurde. Das ist Staatsversagen, nicht Keynesianismus. Oder, wie Paul Krugman schreibt:

Keynesianism, in particular, is not about chanting “big government good”. It’s about viewing recessions through the lens of an economic model under which temporary increases in government spending can, under certain circumstances, help reduce unemployment.

Nun bin ich sicher, dass Steltzner seinen Keynes kennt. Was er macht, ist ein alter rhetorischer Trick: Die Gegenposition wird so vereinfacht und verfälscht, dass es ein Kinderspiel ist, sie zu widerlegen. Das kann man machen, und der Stammtisch wird applaudieren. Mich macht es traurig, denn so kommen wir nie weiter.

Update: Ich habe schon an anderer Stelle darüber geschrieben. Immer wieder wird das Argument hervorgebracht, die deutschen Konjunkturpakete könnten nicht groß gewesen sein, weil das deutsche Defizit auch in der Krise wesentlich kleiner gewesen sei als das anderer Länder. Das stimmt schon, nur ist das nominale Defizit kein geeigneter Indikator für die die Ausrichtung der Fiskalpolitik. Nehmen wir an, ein Land lege ein massives Konjunkturpaket auf, das die Wirtschaft ebenso massiv ankurbelte und damit jede Menge neuer Steuereinnahmen in die Kasse spülte. Das Defizit wäre klein, obwohl – oder gerade weil – der Staat gegengesteuert hat. Deshalb operiere ich hier mit dem konjunkturbereinigten Defizit, auch nicht ideal als anderen Gründen, aber in jedem Fall besser als das nominale.