In der New York Times warnt Noah Feldman die Europäer, ihre Vorbehalte gegen Muslime kritisch zu überprüfen. Feldman ist selber in einem orthodox jüdischen Umfeld aufgewachsen. Er sieht in der europäischen antimuslimischen Stimmung ein Indiz, dass Europäer es immer noch nicht gelernt haben, „mit Differenz zurecht zu kommen“. Ich wehre mich gegen die Assoziation mit dem Antisemitismus. Aber an dem Verdacht, Europäer hätten grundlegende Probleme mit der Akzeptanz einer kulturell und religiös anderen Minderheit, ist trotzdem etwas dran:

One factor that cannot be ignored is the threat of terrorism, so closely associated today with radical Islam. In London, Madrid and Amsterdam, terrorist acts have been perpetrated by Muslim immigrants or (more worrisome still) their children. Yet it must be remembered that Europe has also suffered homegrown terrorist attacks, motivated by everything from national liberation (in the cases of the Irish Republican Army or the Basque E.T.A.) to radical leftism (Baader-Meinhof and the Brigate Rosse). Europeans are, therefore, to a degree acclimated to terror, undercutting its power as an explanation. And in the U.S., which on Sept. 11 suffered much greater terrorist damage than any European country ever has, anti-Muslim bias does not have the political weight that it does in Europe.

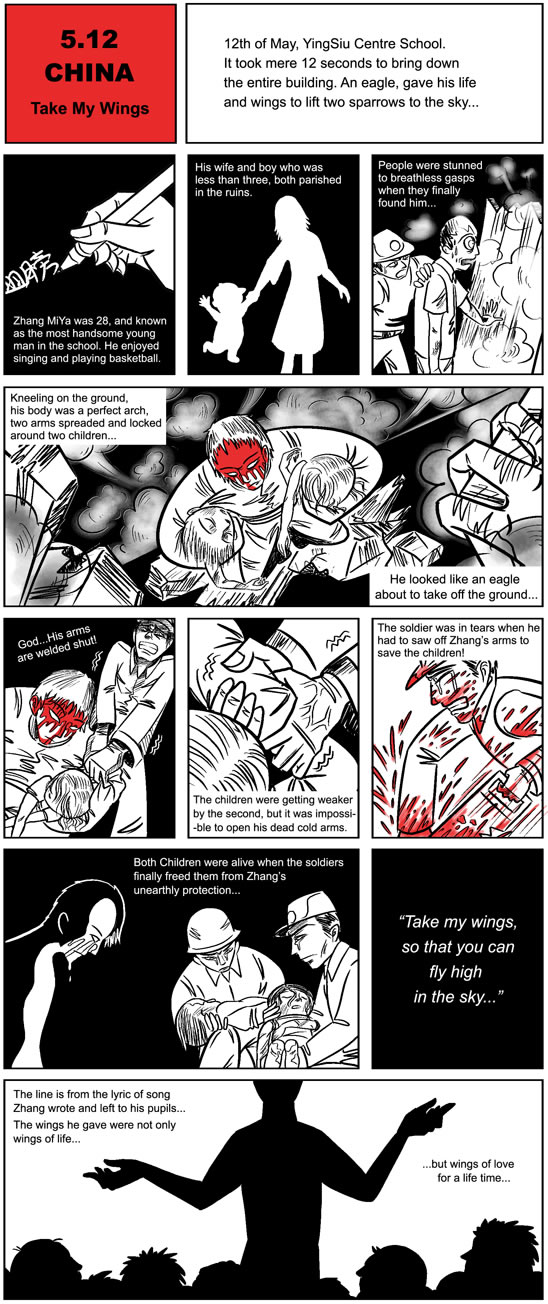

Noah Feldman Foto: Council on Foreign Relations

Well-meaning Europeans sometimes argue that unlike the U.S., their countries are traditionally “homogeneous” and have little experience with immigration. Generalized anti-immigrant feeling, they suggest, has come to rest on Muslims simply because they are increasingly visible. In France, the specter of the “Polish plumber” undercutting French workmen’s wages played a role in recent votes, suggesting the possibility of an equal-opportunity bias. But hostility to Eastern European migrants, though real enough, still does not run as deep as corresponding hostility to Muslims.

The perception of cultural difference may help explain this disparity. Muslim immigrants are depicted in European political rhetoric as not merely backward but also illiberal, contradicting Europe’s now-prevalent commitment to tolerance of homosexuality and sex out of wedlock. At the same time, Muslims are thought to be forcing their children to maintain practices like the head scarf, which is banned in many French schools.

Certainly it is reasonable for free societies to encourage immigrants to adopt their own liberal values. A Dutch requirement that potential immigrants view a film depicting topless bathers and gay couples may seem a little childish, but it is not a human rights violation, and it may even help prepare immigrants for the different world they are poised to enter. Schools should teach the values of the surrounding society, including respect for different lifestyles. Nevertheless, a hallmark of liberal, secular societies is supposed to be respect for different cultures, including traditional, religious cultures — even intolerant ones. There is something discomfiting about a selective respect that extends to the Roman Catholic Church, with its rejection of homosexuality and women priests, but excludes Islam for its sexism and homophobia.

This leaves another, more controversial explanation for anti-Muslim attitudes in Europe: even after 60 years of introspection about the anti-Semitism that led to the Holocaust, Europeans are not convinced that culturally and religiously different immigrants should be treated as full members of their societies. European anti-Semitism between the world wars featured accusations of criminality, religious backwardness, genetic inferiority and, above all, the impossibility of assimilation. And it is no coincidence that significant numbers of the Jews in Western Europe were immigrants or children of immigrants from farther east.

The U.S. had its own terrible legacy of legalized racism in the form of the Jim Crow laws, which Hitler imitated for his own purposes. In the aftermath of World War II, however, we began slowly and agonizingly to come to terms with this past. Racial bias is still with us, but so is self-consciousness about our problems and how they must be overcome.

In Europe, by contrast, Hitler’s horrifying success at killing so many Jews meant that the burgeoning postwar societies of the continent never had to come to terms with difference, because it was to a great extent eradicated. Today, as the birthrate for European Muslims far outstrips that for their neighbors, it is as if Europe’s discomfort with difference is being encountered for the first time. In theory, Europe remembers the Holocaust. But the depth of that memory may be doubted when many Europeans seem to have forgotten that their continent was home to other outsiders well before the arrival of today’s Muslim minority.