Meine Kollegin Jeannine Kantara, Mitarbeiterin im Hauptstadtbüro der ZEIT, schrieb folgenden Zwischenruf, der sich kritisch mit dem Sprach-Krampf auseinandersetzt, der deutsche Kommentatoren überfällt, wenn sie über Barack Obamas Kandidatur schreiben:

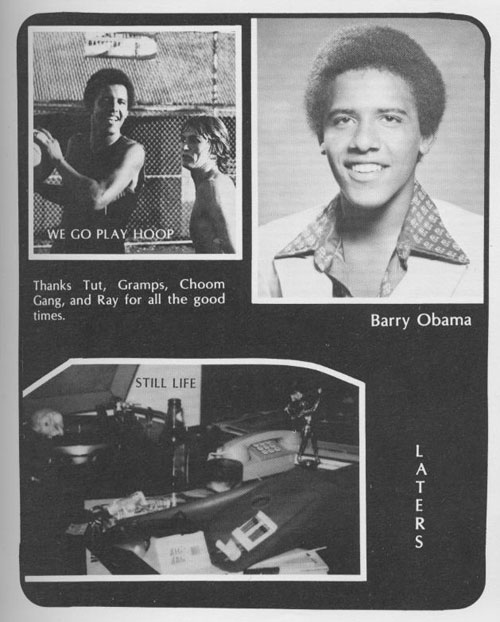

Im vergangenen Sommer fragte ich einen befreundeten amerikanischen Journalisten während seines Deutschlandsbesuchs, ob er glaube, dass Barack Obama der nächste US-Präsident werden könnte. Die Obama-Euphorie in den USA war in vollem Gange und auch in Deutschland beschäftigte man sich zunehmend mit dem Phänomen Obama.

Mein Freund wurde sehr nachdenklich und antwortete: „Ich glaube, der Rassismus wird noch sein hässliches Gesicht zeigen.“ Auf beiden Seiten des Atlantiks.

Knapp ein Jahr später ist Barack Obama Präsidentschaftskandidat der Demokraten, und mein Freund behielt dennoch Recht. Ausgerechnet am 5. Juni 2008, dem Tag nach Barack Obamas historischem Sieg bei den demokratischen Vorwahlen in den USA, titelt die Berliner tageszeitung über einem Foto des Weißen Hauses: „Onkel Baracks Hütte“. Deutlicher lässt sich die Verachtung für den möglicherweise ersten schwarzen US-Präsidenten nicht zum Ausdruck bringen. Der Hinweis auf die tragische Romanfigur des alles erduldenden Sklaven Tom, der mit seinem Leben bezahlt, ist beleidigend und ein kalkulierter rhetorischer Tiefschlag. Vergeblich die Hoffnung, deutschsprachige Kommentatoren hätten ihre Vorurteile in Bezug auf Barack Obamas Hautfarbe endlich hinter sich gelassen haben. Fehlanzeige!

Überraschen müssen solche Ausfälle nicht, denn links und liberal bedeutet nicht automatisch antirassistisch. Eine nähere Betrachtung der allgemeinen deutschsprachigen Medienresonanz auf Barack Obama seit Bekanntgabe seiner Kandidatur Anfang 2007 offenbart, wie sehr stereotype Vorstellungen über schwarze Menschen noch immer in vielen hiesigen Redaktionen verwurzelt sind.

Die Reaktionen auf Obama reichten von Überraschung und Verunsicherung, über Misstrauen und Verspottung, bis hin zu Euphorie und Verklärung. Dabei ist das Medieninteresse an dem bisher unbekannten Senator durchaus berechtigt. Man will alles erfahren über seine persönliche Biografie und seine politische Agenda. Doch bleiben Analysen und Kommentare allzu oft an Äußerlichkeiten hängen. Hier offenbart sich ein Dilemma: Wie soll man diesen ungewöhnlichen Mann beschreiben, der so schnell nicht wieder von der Bildfläche verschwinden wird?

Die stilistische Ideenvielfalt scheint in dieser Hinsicht unerschöpflich. Barack Obama ist mal „afroamerikanisch“ oder „schwarz“, mal „farbig“ oder „dunkelhäutig“, mitunter auch „braun“ (taz) oder „halbschwarz“ (FAS, Emma) und schließlich „weder schwarz noch weiß“ (Welt) In der FAZ ist er mal „Mulatte“, mal „Farbiger, aber kein Afroamerikaner“. Die Kolumne „West Wing“ auf Spiegel Online glaubt, Obama sei „für viele Amerikaner auch zu schwarz“, um ins Weiße Haus einzuziehen, während die ZEIT fragt, was passiert, wenn durch Obamas Präsidentschaft „das Weiße Haus nicht mehr weiß“ wäre. Wenigstens bringe er „Farbe in den politischen Betrieb in Washington“, freut sich die taz, sucht an anderer Stelle allerdings nach einer komplexeren Erklärung. Unter der Überschrift: „Alles, nur nicht weiß“ schreibt das Blatt: „Man scheint sich einig, dass der Mann nicht schwarz ist, jedenfalls nicht so schwarz, wie es Jesse Jackson war, der immer mal wieder Präsident werden wollte.“ Und einige Zeilen weiter: „Dennoch ist Obama aber auch ganz entschieden nicht weiß. Dieses Nichtweiß-Sein ist, anders als sein Schwarz-Sein, nicht so ausgeblendet aus dem allgemeinen Bewusstsein“.

Spätestens an dieser Stelle blendet der Leser sein Bewusstsein aus. Beruhigend klingt auch die Versicherung kürzlich im ARD-Presseclub, Obama sei „gar nicht so schwarz ist, wie alle glauben“. Auch die Weltwoche stellte Erstaunliches fest: „Der in Harvard ausgebildete Sohn eines Kenianers und einer weissen Amerikanerin sieht vor ländlichem Publikum ebenso weiss aus wie ein Wall Street Banker“. Ob dies allerdings Obamas Wahlchancen erhöht, bleibt fraglich. Um sich genau diese nicht zu verderben, empfiehlt ihm die taz: „Abwarten und nicht schwarz werden“.

Die mitunter abstruse Farbenlehre einiger Kommentatoren stimmt nachdenklich, ebenso wie die häufige, unreflektierte Verwendung des Begriffs »Rasse«. Dass es sich dabei lediglich um die Übersetzung des englischen Wortes »race« handelt, reicht als Erklärung nicht aus. »Rasse« hat im Deutschen noch immer einen bitteren Beigeschmack. Da wird munter geschrieben über „Rassenidentitäten“ und „Rassenspannungen“ (taz), über „Rassenmotiv“ und „Rassenproblematik“ (SZ) und „Rassenpolitik“ (Welt) und „Rassenfrage“ (Tagesspiegel) und „Rassenschranken“ (Zeit). Die NZZ versucht es mit „rassischer Integration“ und die FR findet, „die Rassenkarte sticht nicht“. In Bezug auf Barack Obama scheinen solche Bedenken wie weggewischt. So druckte beispielsweise die Zeitschrift Emma einen Artikel aus der New York Times nach, der sich mit dem historischen Verhältnis zwischen Bürgerrechts- und Frauenbewegung in den USA auseinandersetzt. Der Orginaltitel lautet: „Rights vs. Rights: An Improbable Collision Course“. In der Übersetzung von Emma wird daraus „Rasse sticht Geschlecht“. Und während deutschsprachige Kommentatoren seit dem Auftauchen von Barack Obama sich intensiv mit rassistischen Ressentiments in den Vereinigten Staaten beschäftigen, bedienen sie diese gleichzeitig selbst. Selbst „Amerika-Kenner“ kommen mitunter zu seltsamen Schlüssen. „ So unglaublich es klingen mag: Die USA sind kein rassistisches Land mehr“, verkündete die Frankfurter Rundschau kurz nach Bekanntgabe von Obamas Kandidatur. „Längst ist die amerikanische Gesellschaft durch die massive Einwanderung so durchmischt, dass die für den Rassismus so wichtige Vorstellung der Blutsreinheit selbst dem letzten Wohnwagenbewohner in Georgia unglaubwürdig geworden ist“. Unglaublich – das findet auch Claire McCaskill, demokratische Senatorin von Missouri und mögliche Kandidatin für das Amt der Vizepräsidentin. In einem Interview mit dem Sender CNN sagte sie kürzlich: „Rassismus und Sexismus gedeihen nach wie vor in unserem Land.”

Mehr als bei jedem anderen Kandidaten thematisieren und kommentieren deutschsprachige Medien die physischen Attribute Barack Obamas. Wir haben viel erfahren über sein gutes Aussehen, die schlanke Figur, die samtige Stimme. Über die Furchen in seinem Gesicht und dass er „der wahrscheinlich einzige Politiker ist, der trotz Segelohren umwerfend aussieht“ (Weltwoche). Er sei „der heißeste Politiker, den Amerika zurzeit zu bieten“ habe, schwärmt der Stern, und erwähnt gleich zweimal in einem Artikel, dass der „oberste Hemdknopf immer offen“ stehe. „Seine kurzen, kraus belassenen Haare“ seien „Ausweis der eigenen Rassen-Loyalität“, weiß die Süddeutsche Zeitung zu berichten. Dieser Mann „anderer Hautfarbe“ habe eine „Wahnsinns-Aura“ und „tanzte viel besser“ als Hillary Clinton, schwärmt Brigitte. Die Financial Times Deutschland bescheinigt ihm gar „die größte Ethno-Kompetenz“ und verspricht im Hinblick auf seine Heimatinsel Hawaii: „Wenn Obama Präsident wird, dann kommt wahrscheinlich auch die nächste Tiki-Welle. Mit Hularock und Blumenketten.“

Besondere Beachtung finden auch Obamas erotische Eigenschaften. Selbst die feministische Zeitschrift Emma bescheinigt ihm „den meisten Sexappeal“. Spiegel Online ereifert sich „Obama wählen ist wie eine aufregende Affäre.“ Er sei „mitreißend“, stehe für „Leidenschaft“ und biete „politische Poesie“. Doch eine Warnung sei ausgesprochen, da so manche „liebetolle Fremdgängerei schließlich reumütig da ende, wo sie begann – zu Hause “. Nicht Sexappeal und Charisma, sondern „Erfahrung, Nervenstärke, Gelassenheit“ sind Garanten für eine gute Präsidentschaft – Eigenschaften, die man eher Hillary Clinton zuschreibt. „Niemand fragt, wenn es brenzlig wird, ob der andere spritzig, lustig, erotisch, anregend, wagemutig oder inspirierend ist“, weiß man im „West Wing“ von Spiegel Online. Als die Nominierung Obamas immer wahrscheinlicher wird, folgen weitere Erklärungsversuche, „warum Amerikaner nie wählen, was sie wirklich wollen“. Der amerikanische Wähler leide nämlich, laut Spiegel Online, „unter multipler Persönlichkeitsstörung“.

Vielleicht liegt die Verunsicherung der deutschen Medien durch Obama auch daran, dass sie sich noch nie ernsthaft mit einem schwarzen Mann auseinandersetzen mussten, dessen Einfluss über die Unterhaltungsbranche oder den Sportbereich hinausgeht. Der so unbeirrt und zielsicher danach strebt, der mächtigste Politiker der Welt zu werden. Und dessen Chancen dafür außerordentlich gut sind. Was bedeutet es, wenn die „nichtwestliche Menschheitsmehrheit im Weißen Haus“ regiert (Zeit). Genauer gesagt, die nicht-weiße Menschheitsmehrheit? Apokalyptisch prophezeit die „Welt“, am Tage seines Amtseids werde „die Mall schwarz vor Schwarzen sein“.

Sollte Barack Obama wirklich im November Präsident werden, müssten einige Kommentatoren ihre Wortwahl künftig genauer überdenken oder darauf hoffen, dass dieser „Hohlschwätzer“ (FTD), diese „Bowling-Niete mit Gangster-Connection“ und „Kandidat für die Chill-Out-Zone“ (Spiegel Online) sich zweifelsohne als „ein echter Mann“ (ZEIT) und Gentleman erweist oder dass er bzw. jemand aus seinem Team keine deutschen Zeitungen liest.

Doch auch wenn Barack Obama nicht ins Weiße Haus einzieht, wäre eine Sensibilisierung im Hinblick auf rassistische Sprache wünschenswert. Dann wären Deutschlands Kommentatoren vorbereitet auf einen Anwärter oder eine Anwärterin mit „Migrationshintergrund“ für das Bundeskanzleramt. Er oder sie wird kommen – früher oder später.