Mein Porträt der Außen-Bundeskanzlerin Merkel aus der ZEIT von heute, Nr. 40. S. 2:

Was bleibt? Das Gruppenfoto im Strandkorb von Heiligendamm? Der Dalai Lama im Kanzleramt? Angela Merkel neben Obama in Buchenwald? Die Rede in der Knesset? Die frostige Pressekonferenz mit Medwedjew nach dem Georgienkrieg? Der Krawall-Auftritt für mehr Finanzregulierung mit Sarkozy in London? Im roten Anorak in Grönland, als Gletscherschmelztouristin? Es ist schwer, den einen symbolischen Moment für die Außenpolitik Angela Merkels zu finden – wie bei Schröder das Nein von Goslar. Außenkanzlerin Merkel hatte viele davon. Kein einziger allein erlaubt den Blick in den Kern ihrer Politik. Gibt es denn einen Kern? Und ist das überhaupt eine sinnvolle Frage in diesen Krisenzeiten?

Angela Merkel in ihrem Element Foto: Regierung Online/Kugler

Kurz vor der Bundestagswahl bekommt Angela Merkel noch einmal die Chance, als Krisenretterin und Klimakanzlerin ganz groß zu punkten. In Pittsburgh kann sie sich als Vorkämpferin für Finanzmarktregulierung und CO₂-Reduktion auf größtmöglicher Bühne profilieren, während ihr Herausforderer daheim letzte Bierzelte und Marktplätze abklappern muss. Die Götter meinen es gut mit Angela Merkel und stellen sie auch in dieser Woche wieder im bunten Blazer zwischen lauter pinguinfarben gekleidete Männer.

Und so entsteht ein Muster: Angie und die starken Männer. Wie Angela Merkel sich unter den Mächtigen behauptet hat, offenbart viel über ihren außenpolitischen Stil. Manch einer hat sich früh ein Bild von ihr gemacht und es später revidieren müssen. George W. Bush zum Beispiel.

2003 schrieb sie ihm einen offenen Brief in der Washington Post, in dem sie sich ziemlich anbiedernd von Schröders Nein zum Irakkrieg absetzte. Bush hielt das für einen Treueschwur. Doch als sie Kanzlerin wurde, hat sie ihm wenig geschenkt: Kampftruppen für Afghanistan? Bombardierung Irans? Ukraine und Georgien in die Nato? Dreimal njet aus Berlin. Er blieb Fan, lud sie gar auf seine Ranch in Texas und versuchte ihr beim G-8-Gipfel den Nacken zu massieren. Merkels Zurückzucken wurde ein YouTube-Hit. Die Kanzlerin ließ Bush am Ende nicht mal mehr in die Hauptstadt. Der »liebe George« auf Abschiedstournee musste draußen warten, ein dead man walking im goldenen Gefängnis des Barockschlosses Meseberg. Berliner Bilder mit dem multipel Gescheiterten waren nicht erwünscht.

Auch Obama hielt sie schon vor dessen Wahlsieg auf Distanz. Das Brandenburger Tor gönnte sie ihm nicht als Kulisse. Es war dann sicher nicht leicht, Hunderttausende zum Großen Stern pilgern zu sehen, wo der Global-Charismatiker ersatzweise auftrat. Merkel hat anfangs auffällig spöttisch über die »Obamania« gesprochen. Gegen Bush war es leicht, gut auszusehen. Der ambitionierte Neue drängte »Miss World« aus dem Rampenlicht. Es war mehr als Neid: Charisma in der Politik aktiviert Merkels sehr dominantes Skeptiker-Gen.

Die Krise hat ihr Verhältnis zu Obama verändert: Merkel verweigerte sich zwar dem amerikanischen Druck, die Notenpresse auf Vollgas laufen zu lassen. Und Gefangene aus Guantánamo wollte sie auch nicht aufnehmen. Aber heute treibt sie die Sorge um, der Präsident könnte im Gerangel um seine Gesundheitspolitik so geschwächt werden, dass sein Schwung für eine Weltinnenpolitik verloren ginge. Iran, Nahost, Klima, Finanzkrise – kann man da ohne ein starkes Amerika vorankommen? Vorerst nicht. Ihre Berater rühmen, sie habe die transatlantischen Beziehungen »entspannt«. Ernüchtert wäre vielleicht das bessere Wort. Das wäre die Parallele zu Merkels Umgang mit den Herrschern der anderen Großmacht, deren Abstieg bereits weiter fortgeschritten ist.

Wenn Merkel zu Putin oder Medwedjew fuhr, fanden keine trauten Vieraugengespräche statt wie zu Schröders Zeiten. Putin, stets vorneweg beim Wettbewerb um den Titel des Weltpolitmachos, gerne auch halb nackt angelnd, machte sich einen Spaß daraus, seinen schwarzen Labrador Koni an der Bundeskanzlerin schnüffeln zu lassen – wohl wissend, dass diese Angst vor Hunden hat. Das war die Rache dafür, dass sie Dissidenten traf und beharrlich den Fall der ermordeten Journalistin Politkowskaja ansprach. Aus solchen Gesten wurde Merkels Bruch mit dem Erbe der Entspannungspolitik konstruiert. Das Eigene an Merkels Russlandreisen war aber, dass sie die falsche Alternative Annäherung oder Menschenrechte mied.

Merkel pflegt die Distanz. In der Georgienkrise fand sie als Vermittlerin mit Nicolas Sarkozy einen wohltuend erwachsenen Ton. Sie ließ keine Zweifel aufkommen, dass sie Saakaschwili für einen Hasardeur hielt und dennoch den russischen Einmarsch für ein Unrecht, ja schlimmer: für Torheit.

Aber sie hat eben keine andere Russlandpolitik gemacht als ihre Vorgänger. Im Gegenteil: Sie hat sie noch intensiviert. Dass sie etwa beim Nato-Gipfel in Bukarest den von der Bush-Regierung gewünschten Beitritt Georgiens und der Ukraine auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben half, entzückte Putin. »Das vergesse ich dir nie«, soll er der Kanzlerin gesagt haben. Und wie sie zwei Jahre später im Zeichen der Krise deutsches Steuergeld lockergemacht hat, damit Russland ein amerikanisches Unternehmen mit deutscher Ingenieurkultur kaufen kann, wird Putins gute Meinung von Merkel noch gefestigt haben. Nicht nur Opel, auch die Rostocker Wadan-Werften hat die Kanzlerin einem russischen Investor angedient. Mehr »Wandel durch Verflechtung« (Steinmeier) könnte auch ein ostpolitisch gesinnter SPD-Kanzler kaum zuwege bringen. Aber Angela Merkel ist eine bessere Verkäuferin sozialdemokratischer Politik als die Genossen. Das zeigte sich im lautesten Streit um die Außenpolitik.

Dass Merkels Einladung des Dalai Lama ins Kanzleramt zum Symbol ihrer Geradlinigkeit wurde, ist vor allem der Dummheit der anderen Seite geschuldet, sich die chinesische Empörung allzu eifrig zu eigen zu machen. Die Kanzlerin hatte gar kein großes Zeichen setzen wollen. Merkel empfing den schmunzelnden Wohlfühl-Geistlichen vor allem, weil er eben populär ist. Sie hatte dabei ihren Kredit bei den Chinesen überschätzt. Als der Schaden da war, machte Merkel aus einem diplomatischen Ungeschick eine Demonstration der Prinzipientreue. Ihr Kritiker Steinmeier sah sich gezwungen, zu betonen, auch er spreche in China Missstände an. Punktsieg Kanzlerin, gerade weil es dann der Außenminister war, der die Chinesen mühsam wieder einfangen musste.

Das Publikum sah fortan sich selbst gespiegelt im Bild einer angstfreien Kanzlerin, und wen wundert’s: Es mochte dieses Bild. Später legte Merkel sich wegen des Holocaust-Leugners Williamson sogar mit dem Papst an. Anders als beim Dalai Lama hat sie dies bei der eigenen Basis auch einiges gekostet. Katholische Stammwähler sehen den Papst nicht gerne auf der Bank der Sünder.

Die deutsche EU-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 2007 war ein Erfolg mit manchmal bizarren Zügen. Merkel kämpfte für den Lissabon-Vertrag, nachdem die Verfassung in Frankreich und den Niederlanden gescheitert war. Dann kam Polen mit der »Quadratwurzel«-Offensive. Man wollte das Stimmrecht der großen Länder gegenüber den mittelgroßen relativieren, indem nicht die absolute Bevölkerungszahl, sondern die Quadratwurzel daraus zugrunde gelegt werden sollte. Als Kaczyński Merkel vor die Wahl stellte »Quadratwurzel oder Tod«, ließ sie ihn seelenruhig implodieren wie schon so viele Parteivorsitzende, Ministerpräsidenten und Fraktionsvorsitzende in ihrem Leben. Geschafft. Ironischerweise musste sie am Ende feststellen, dass die härtesten Europagegner in der heiß geliebten bayerischen Schwesterpartei sitzen.

Ihren Ruf als Klimakanzlerin hat sie selbst ramponiert, als sie im Streit um die CO₂-Emissionen ziemlich unverhohlen das Interesse der deutschen Autobauer pushte, bei den dicken Schlitten Marktführer zu bleiben. Der fotogene Auftritt im roten Jack-Wolfskin-Jäckchen vor dem grönländischen Eqi-Gletscher wirkt im Rückblick nach Merkels Brüsseler Autolobby-Auftritten unglaubwürdig.

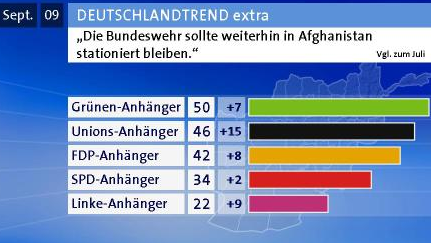

Zum drängendsten außenpolitischen Thema hat Merkel sich widerwillig schubsen lassen. Über den Einsatz in Afghanistan hat sie lange nur unwillig bis pflichtschuldig gesprochen. Erst nachdem die Grünen triezten, sie solle endlich mal hinfliegen, tauchte sie bei den Soldaten am Hindukusch auf. Und es bedurfte der tragischen Entscheidung des Obersts Klein und massiver Kritik der Alliierten, um Merkel zu einer Bundestagsrede zu inspirieren – immerhin im Jahr acht des deutschen Krieges.

Gibt es also einen Kern? Ein vernünftiger Pragmatismus beim Einsatz für Entspannungspolitik, europäische Integration, Klimakompromisse und Menschenrechte, allerdings verbunden mit einem schärferen Sinn für Symbolik als ihre Vorgänger – keine Nebensache in der Außenpolitik. Sehr bundesrepublikanisch eigentlich, doch mit einem diffusen Versprechen von mehr.

Angela Merkels machtvollster Moment zeugt davon. Das Gruppenfoto im Strandkorb von Heiligendamm hat ihn eingefroren: acht wichtige Männer, mittendrin die Dame im grünen Sakko. Sie ist perdu, diese G-8-Welt. Nach der Krise regieren die G 20. Wie Macht und Einfluss in dieser Welt funktionieren, weiß in Wahrheit kein Mensch. Wenn Angela Merkel eine zweite Amtszeit erlebt, beginnt eine Reise in unbekanntes Terrain.