Die erste Begegnung mit Simphiwe Dana, beim Capetown Jazzfestival 2005: Lange Schlangen hatten sich vor dem Konzertsaal gebildet. Die meisten Menschen mussten draußen bleiben, der Raum war zu klein. Die zu der Zeit 25-jährige Sängerin aus Gcuwa war gerade nach Johannesburg gezogen, ihr Debütalbum Zandisile hatte Platinstatus erreicht.

Enttäuscht saßen die Abgewiesenen in der Lobby vor einer Großbildleinwand, auf der das Konzert übertragen wurde. Junge Paare mit blassen Gesichtern im Neonlicht, vor sich Getränke in Plastikbechern. Dann die Durchsage: Es solle ein zweites Konzert geben, noch am selben Abend.

Nach dem zweiten Konzert wirkt sie kaum erschöpft. Sie spricht von den Problemen Südafrikas, vom schweren Erbe der Apartheid. Von Aids, Gewalt in Familien und auf den Straßen, von mangelnder Schulbildung und dem fehlenden Selbstvertrauen junger schwarzer Südafrikaner.

Die nächste Begegnung: In Berlin vor dem Brandenburger Tor, am One World Day im Sommer 2006. Ein Autounfall hatte sie fast das Leben gekostet, sie war im achten Monat schwanger. Ihrem Kind ist nichts passiert, doch der Unfall hat sie verändert. Sie möchte ihre Bekanntheit jetzt noch intensiver nutzen, um auf die Probleme Südafrikas aufmerksam zu machen.

Schon auf Zandisile hatte sie in ihrer Muttersprache Xhosa gesungen, um sich zu ihrer Identität zu bekennen. Sie distanzierte sich von Englisch und Afrikaans, den einzigen erlaubten Sprachen während der Apartheid. Auf ihrem zweiten Album The One Love Movement On Bantu Biko Street geht Simphiwe Dana nun einen Schritt weiter. Bereits der Titel stellt den Bezug zur schwarzen Widerstandsbewegung her.

Biko Street bezieht sich auf den Bürgerrechtler Steve Biko, der im Jahr 1977 im berüchtigten Police Room 619 zu Tode gefoltert wurde. Offiziell hieß es, er sei an den Folgen eines Hungerstreiks gestorben. „So viele Anführer unseres Kampfes haben keine Straße, die nach ihnen benannt ist“, sagt sie. Bantu ist ein Begriff, der im 19. Jahrhundert von einem weißen Anthropologen für die verschiedenen Völker Mittel- und Südafrikas verwendet wurde. The One Love Movement macht Simphiwe Danas Liebe zu Bob Marleys Musik und seinen politischen Texten deutlich. Sie ist der Meinung, dass es notwendig sei, sich selbst zu lieben und an die eigenen Fähigkeiten zu glauben, um etwas erschaffen zu können.

Sie spielt auch auf die Zukunft Südafrikas an. Eine Folge der Apartheid sei das Gefühl, aufgrund der Hautfarbe „nichts wert“ zu sein. Sie bemängelt ein fehlendes Bewusstsein für die Familie. Viele Väter verlassen ihre Familien, auch Simphiwe Danas eigener Vater. Ihre Mutter zog sie und ihre drei Geschwister alleine groß. In den Vororten Johannesburgs und Kapstadts werben Plakate für ein positives Väterbild, ein schwarzer Mann hält ein Neugeborenes in den Armen.

Ihre auffälligen Turbane und Hüte entwirft sie selbst, ihre Kleider lässt sie von südafrikanischen Designerinnen gestalten. Auch von ihrer Schwester Siphokazi Dana, die für das Label Stoned Cherrie arbeitet. Simphiwe Dana hat ein eigenes Studio, im Hinterhof ihres Hauses in Johannesburg. Die Wände und Böden sind mit Teppichen und Tüchern bedeckt. Hierhin zieht sie sich oft zurück.

Zwei Jahre hat sie an The One Love Movement On Bantu Biko Street gearbeitet. In Südafrika erschien es Anfang des Jahres und gewann den South African Music Award gleich vierfach. Die Arbeit an dem Album sei ein Prozess gewesen, ein Weg, sagt sie. Wie die Bantu Biko Street. Ein Weg der Erinnerung, der nach vorne weist, in die Zukunft.

„The One Love Movement On Bantu Biko Street“ von Simphiwe Dana ist als einfache CD und limitierte Doppel-CD bei Skip Records/Soulfood Music erschienen.

…

Weitere Beiträge aus der Kategorie JAZZ

Herbie Hancock: „River – The Joni Letters“ (Verve 2007)

Christian Scott: „Anthem“ (Concord 2007)

Yesterdays New Quintet: „Yesterdays Universe“ (Stones Throw Records 2007)

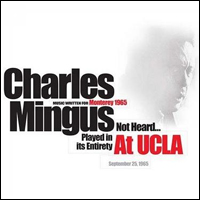

Charles Mingus: „At UCLA“ (Emarcy/Universal 2007)

Aki Takase & Silke Eberhard: „Ornette Coleman Anthology“ (Intakt Records 2007)

Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter zeit.de/musik