The Go Find malen Musik mit warmen Farben. Wäre die Welt gerecht, würde ihr Album „Stars On The Wall“ die Hitparaden anführen. Sie ist es nicht, ganz oben stehen andere Sterne.

Auf dem ersten Platz der Deutschen Single-Hitparade der vergangenen Woche standen die zwei Schwerenöter Gerhard Friedle und Nikolaus Presnik vulgo DJ Ötzi und Nik P. Ihr Stück Ein Stern (der deinen Namen trägt) verharrt dort seit einigen Wochen. Weder die „sensationelle neue Single“ (Pressemitteilung der Plattenfirma) Nelly Furtados noch die „sensationelle neue Single“ (ebd.) der Mädchengruppe No Angels konnten den tumben Karnevalsknaller bisher überflügeln. „Ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmelszelt, den schenk ich dir heut’ Nacht.“ Utz, utz, utz. Das schmerzt, nicht nur in den Ohren.

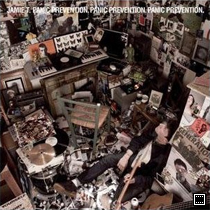

In einer gerechteren Welt würden die Lieder von Musikern wie Dieter Sermeus die Hitparaden anführen. Er ist Anfang Dreißig, kommt aus Belgien und hat unter dem Namen The Go Find vor drei Jahren sein erstes Album Miami veröffentlicht. Darauf sang er viele schöne Melodien, begleitet von sich selbst am Laptop und an der Gitarre. Auf Tour bot er seine Lieder mit drei weiteren Musikern dar. Weil das viel besser klang und netter war, nahm er sie hernach mit ins Studio, um das zweite Album Stars On The Wall aufzunehmen. Tim Coenen, Nico Jacobs und Joris Calluwaerts scheinen auf den gemeinsamen Reisen viel gelernt zu haben über den Pop-Entwurf ihres Arbeitgebers.

Solche Sterne lässt man sich gern gefallen. Bunte Sterne, in warmen Farben an die Schlafzimmerwand gemalt. Weich und gedämpft klingen die Instrumente – wie viel schöner doch ein echtes Schlagzeug zu dieser Musik passt! Und die betagt knackenden Synthesizer-Transistoren machen sich viel besser als scheppernde Laptop-Klänge. Über allem liegt eine feine Süße, die weder klebrig ist, noch ironisch gemeint. Dieter Sermeus’ etwas weinerliche Stimme wird hier und da von sanften Doo-doo-doo-doo-Chören begleitet, doch selbst wenn er dick aufträgt, klingt es noch zurückhaltend. Herr Ötzi und Herr P. kämen mit dem bisschen Schmiere nicht bis zum ersten Refrain.

Sermeus‘ neue Stücke lassen deutlich mehr akustische Freiräume, als die des ersten Albums. Erstaunlich, waren hier doch viermal so viele Musiker am Werk. Die Töne sitzen präziser, die Spielerei mit Geräuschen im Hintergrund ist weitestgehend verbannt. Jeder eingesetzte Klang scheint allein das Ziel zu verfolgen, die Melodie herauszustellen. Damit man sie auch ja nicht überhöre, diese feinsinnigen Linien. Aber wie könnte man? Schon das zweiminütige Beautiful Night lockt den Hörer an. Ein Keyboard fiepst süßlich, der alte Synthesizer wabert einen Flokati darunter. “Biii-juuu-tiii-fuuuul Naaa-haaaait“ flüstert ein Frauenchor. Aus der Melodie, die Dieter Sermeus singt, hätte er mehr machen können als so eine winzige Einleitung. Musste er aber offensichtlich nicht, die folgenden zehn Lieder sind ebenso ergreifend. Mal sind sie freudig, mal melancholisch, wie es sich auf einer guten Pop-Platte gehört.

In einer gerechten Welt bräuchte man beim Erzählen von solchen Liedern nicht ins Schwärmen kommen. Aber das wäre ja irgendwie auch schade.

Hören Sie hier ![]() „Dictionary“

„Dictionary“

„Stars On The Wall“ von The Go Find ist als CD und LP erschienen bei Morr Music

…

Weitere Beiträge aus der Kategorie POP

Brett Anderson: „Brett Anderson“ (V2 2007)

Air: „Pocket Symphony“ (Astralwerks/Virgin 2007)

Yoko Ono: „Yes, I’m A Witch“ (Astralwerks/Virgin 2007)

Tokio Hotel: „Zimmer 483“ (Universal 2007)

Two Birds At Swim: „Returning To The Scene Of The Crime“ (Green Ufos 2007)

Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik