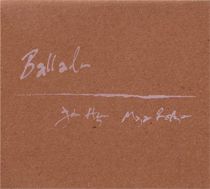

Was tun ein Meister des Krachs und eine Vokalakrobatin, wenn sie eine Platte aufnehmen? Sie spielen Balladen! Haha. Was wie ein abgestandener Witz klingt, ist die Geschichte von „Ballads“ der Norweger John Hegre und Maja Ratkje

Es gibt Folkballaden, Jazzballaden, Pop- und Rockballaden – warum soll es also keine Geräuschballaden geben? Ballads, das neue Album der Norweger John Hegre und Maja Ratkje könnte dieses neue Genre ins Leben rufen. Statt rührseliger Schnulzen und Zuckerschmalz hören wir Atonales: Scharren, Klacken, Sirren und Quietschen. Ein klassischer Fall von Geräuschmusik.

Was ist hier los? Führen uns die Norweger etwa auf einen Irrweg, an dessen Ende sie uns auslachen werden? Nein, Sie können die Juxkappe ruhig wieder weglegen, denn es ist eine ganz und gar ernst gemeinte Platte, eine hervorragende dazu. Zwar bewegt sie sich am äußersten Rand dessen, was man überhaupt noch Musik nennt, doch spürt man die Emotionalität, die Sentimentalität eines echten Balladenalbums.

Die Klänge nähern sich einem, sie sind trocken und real. Ratkje und Hegre kommen ohne die verhallte Walgesangs-Ästhetik aus, die so viele norwegische Produktionen beherrscht. Die Nüchternheit macht Ballads romantisch. Ich bin fjordlos glücklich vor Entzückung!

Zu Beginn ![]() Autumn Leaves: Ein Klassiker des Balladengenres, aber was wir hören, erinnert nicht im Entferntesten an das Original. Entweder haben sie dieses Stück skelettiert, oder sie haben eine eigene Komposition mit dem gleichen Namen versehen. Es ist egal, denn es geht um Atmosphäre, nicht um Erfüllung technischer Standards. Die Stille dominiert von Beginn an, das Album atmet und ermöglicht intime Momente.

Autumn Leaves: Ein Klassiker des Balladengenres, aber was wir hören, erinnert nicht im Entferntesten an das Original. Entweder haben sie dieses Stück skelettiert, oder sie haben eine eigene Komposition mit dem gleichen Namen versehen. Es ist egal, denn es geht um Atmosphäre, nicht um Erfüllung technischer Standards. Die Stille dominiert von Beginn an, das Album atmet und ermöglicht intime Momente.

Geräuschmusik funktioniert am besten, wenn sie ihren Kontext zeigt. Wenn der Klang Teil einer Geschichte wird und nicht als Objekt für sich allein steht. Hegre und Ratkje schaffen sich so einen Raum, in dem sie über sich selbst hinauswachsen. Ballads erinnert an ein verlassenes Segelschiff im Wind, dessen morsches Holz ein Lied vom Verfall knirscht.

John Hegre ist eine der umtriebigsten Gestalten der norwegischen Geräuschmusikszene. Er kommt aus dem Metal, und seine Stärke ist die Musikalität, die er selbst harschestem Krach verleiht. Maja Ratkje entstammt der musikalischen Nachbarschaft und hat sich als Komponistin und Vokalakrobatin einen Namen gemacht.

Bei Ballads hebt sie nur einmal ihre Stimme. Hammock Moods deutet Melodie an, stolpert immer wieder und ebnet den Weg aus dem Traum zurück in die Realität. Ein außergewöhnliches Stück Musik als Finale eines Albums, das Genrebegriffe überstrahlt.

„Ballads“ von John Hegre und Maja Ratkje ist als CD erschienen bei Dekorder/A-Musik

Hören Sie hier ![]() „Autumn Leaves“

„Autumn Leaves“

…

Weitere Beiträge aus der Kategorie ELEKTRONIKA

Aosuke: „Monotone Spirits“ (Audiolith 2006)

Phantom Ghost: „Three“ (Lado 2006)

Casiotone For The Painfully Alone: „Etiquette“ (Tomlab 2006)

Barbara Morgenstern: „The Grass Is Always Greener“ (Monika 2006)

Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik