Aus unserer Serie: Einführung in die Philosophie

Die natürliche Auslese

Man kann sich die natürliche Auslese, die Darwin beschreibt, recht einfach an einem sehr groben Modell erklären. Denken wir uns einen Spielzeugeimer, durch dessen Öffnungen im Deckel Kinder Bauklötze in einen Eimer werfen (s. Abb. oben). Löcher und Bauklötze sind verschieden geformt, so dass nur der passende Bauklotz durch je eines der Löcher im Deckel passt. Kein Rechteck passt durch ein dreieckiges Loch, kein Dreieck durch ein kreisrundes. In unserem Modell symbolisieren die Klötze die spezifischen Eigenschaften der Arten, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Erde bestehen. Die Löcher symbolisieren hingegen die vorherrschenden Lebensbedingungen zum nächsten Zeitpunkt in der Erdgeschichte: die Zusammensetzung der Luft beispielsweise, oder die Dichte der Atmosphäre. Auch die Anwesenheit oder Abwesenheit von Fressfeinden oder die vorhandene Nahrung können dazu gehören. In unserem Modell nun steht das Kind, das die Klötze durch den Deckel in den Eimer wirft, ausschließlich für die fortschreitende Zeit. Ist ein Bauklotz erfolgreich im Eimer platziert, hat er das nächste Zeitalter erreicht.

Stellen wir uns vor, der Deckel hätte sechs verschiedene Öffnungen: eine ist dreieckig, eine quadratisch, eine achteckig, eine fünfeckig, eine rund und eine hat die Form eines Trapez. Unter den Bauklötzen gibt es aber nur die Grundflächen Dreieck, Quadrat und Rechteck.Die Zeit schreitet voran. In unserem Modell heißt das: Das Kind steckt die Klötze in den Eimer. Was passt?

Dreieck und Quadrat. Alle Rechtecke passen nicht durch die Löcher im Deckel. Evolutionsbiologisch gesprochen: Die Eigenschaft „Rechteck“ erfüllt nicht die Anforderungen, die im neuen Zeitalter an das Leben gestellt sind. Oder in den Worten der Biologie: Rechtecke können in diesem Zeitalter schwerer überleben oder sich nur schwer fortpflanzen, weil die Erde zu warm, zu kalt, zu trocken, zufällig überflutet ist, oder weil einfach gerade keine Katze anwesend ist, die die Zahl der natürlichen Fressfeinde der Art mit der Eigenschaft „Rechteck“ verringert. Mithin müssen die Rechtecke aussterben oder zumindest weniger werden. Sie sind nicht fit, nicht angepasst.

Evolution im Modell

In unserem vereinfachten Modell sind alle Rechteckklötze ab jetzt verloren. Das Kind schüttet den Eimer wieder aus und holt die Dreiecke und Quadrate wieder heraus. Jahrmillionen vergehen, das Kind spielt weiter. Die Klötze mutieren rein zufällig: Manche zerbrechen oder quellen durch Feuchtigkeit auf. Irgendwann werden sie so zu Dreiecken, Quadraten und Achtecken. Die Achtecke sind mutierte Quadrate. Und siehe da: Auch die Achtecke passen durch eine Öffnung im Deckel, dürfen überleben und sich fortpflanzen.

Eimer auskippen, viele Jahre vergehen lassen: Drittes Zeitalter. Wieder räumt das Kind ein. Die Bauklötze mit der Grundfläche Dreieck sind zu Bauklötzen mit der Grundfläche Sechseck mutiert, aber sie haben auch eine zweite Mutation, nämlich die Trapeze entwickelt – rein zufällig. Nun nimmt das Kind einen Deckel, den es vorher nicht verwendet hat. Der Deckel hat kein Loch für Sechsecke, dafür für Quadrat, Achteck, Kreis und Trapez. Die Folge: Diesesmal sterben, vereinfacht gesprochen, die Sechsecke aus – auch rein zufällig, weil es unter den neuen Bedingungen keinen Platz mehr für sie gibt. Dafür überlebt ihre Mutation, das Trapez. Im Eimer landen Trapeze, Achtecke und Quadrate.

Und die Fünfecken? Richtig: Die gibt es noch gar nicht. Vielleicht werden sie nie entstehen, obwohl die Bedingungen für sie ideal wären: Das Loch im Deckel ist ja da.

- Kleine Anwendungsaufgabe: Was müsste passieren, damit Fünfecke entstehen?

- Unten finden Sie einen Link zur Schrift von Darwin. „Über die Entstehung der Arten“ ist sehr leicht lesbar und besonders interessant für Leser, die das Modell am konkreten biologischen Zusammenhang nachvollziehen möchten.

Charles Darwin: Weitere Aufgaben und Materialien

Wie schon die Philosophie der Aufklärung ist auch die Philosophie des 19. Jahrhunderts eng verknüpft mit der Entwicklung der Naturwissenschaften. So kamen zum Beispiel bei Baumaßnahmen oder im immer tiefer gehenden Bergbau interessante Dinge zutage, die das Weltbild der Menschen nachhaltig verändern sollten. Einen ähnlichen Fund – eine fossile Zypresse – hat man im Jahr 2011 ebenfalls im Tagebau Garzweiler gemacht.

- Überlegen Sie, was Sie aus dem Fund der Zypresse über die Entstehung der Welt schließen können. Versetzen Sie sich dazu in die Perspektive eines Menschen, für den die biblische Schöpfungsgeschichte bedeutsam war.

Darwin selbst hat in seiner „Evolution of the Species“ nichts über Dinosaurier geschrieben, aber es ist wahrscheinlich, dass ihm einige Funde bekannt waren. In den Jahrzehnten vor Erscheinen seiner Schriften waren Dinosaurierknochen gefunden worden.

Das Philosophische Quartett zum Thema Sozialdarwinismus (Quelle: YouTube)

Darwin, Charles – Über die Entstehung der Arten (Quelle: textlog.de)

Planet Wissen zum Thema Evolutionsforschung in sechs Teilen:

2. Teil 3. Teil 4. Teil 5. Teil 6. Teil

Planet Wissen zu Darwin:

Das Philosophische Quartett zum Thema Sozialdarwinismus:

ZEIT Wissen: „Der Mensch ist noch nicht fertig„.

Wird die Evolution weitergehen? Und was ist ihr Ziel? Lange glaubten wir, wir seien so optimal gelungen, dass es an uns nichts mehr zu verbessern gebe. Ein Irrtum.

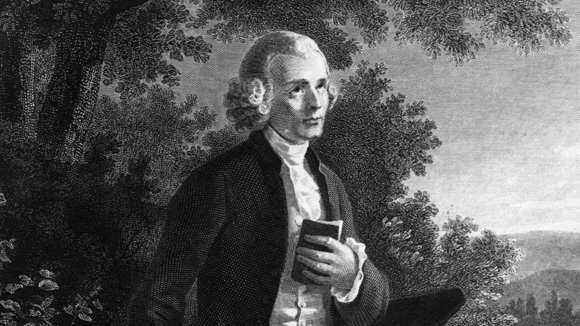

Charles Darwin: Biografische Daten

Charles Darwin (1809 – 1882): Evolutionstheoretiker, Naturforscher und Philosoph.

Tabellarischer Lebenslauf (Quelle: zeno.org)

Ausführlicherer Artikel zur Biografie (Quelle: www.welt.de)

Hier gelangen Sie zurück zur Übersicht: Einführung in die Philosophie