Die großen Fragen interessieren uns wieder. Sie lauten vereinfacht mit Kant: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? In vielen Schulen spielt Philosophieunterricht eine große Rolle und im öffentlichen Diskurs erleben die alten Ideen dank neuer Denker ein Comeback. Sei es im Fernsehen, in ganz dem Thema gewidmeten Magazinen oder im Themenspecial der ZEIT.

Das Spektrum philosophischer Ideen ist Gegenstand der neuen Themen-Serie auf ZEIT für die Schule. Sie sind Schüler oder junger Student und auf der Suche nach einer schnellen Einführung oder einer Anleitung zur Vertiefung? Sie sind Lehrer an einer Schule und suchen Inspiration für den Philosophieunterricht? Oder interessieren Sie sich einfach für die grundlegenden Fragen der Philosophie, hatten aber nie die Gelegenheit, sich mit ihnen zu befassen? Dann ist unser Angebot für Sie gemacht.

Unsere Beiträge erklären einzelne Standpunkte von Kant und Hegel, Marx und Adorno, Platon und Aristoteles in wenigen, einfachen Worten. Und sie laden ein, miteinander zu philosophieren. Dafür haben wir uns etwas einfallen lassen: Jeden Teilaspekt können Sie in eigens dafür vorgesehenen Bereichen kommentieren und auf diese Weise mit anderen Lesern besprechen. Videos, Bilder und praktisch orientierte Aufgabenstellungen machen Theorien greifbar und schnell verständlich. Unter den Artikeln freuen wir uns über Ihr Feedback oder über weiterführende Hinweise, die anderen Lesern helfen können.

Das Angebot befindet sich im Aufbau und wird regelmäßig erweitert. (Stand: 03/2014)

Einführung in die Philosophie der Aufklärung

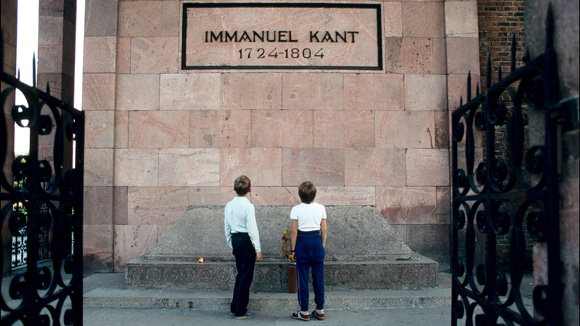

Die Einführung in die Philosophie der Aufklärung stellt Ihnen die wichtigsten Philosophen dieser Epoche vor. Nach Immanuel Kant meint Aufklärung im philosophischen Sinne einen Prozess, der sich nicht etwa auf eine Epoche beschränkt, sondern der immer wieder wiederholt werden muss. Die Aufklärung ist eine Aufforderung an jeden einzelnen, sich diskursiven Machtverhältnissen nicht unhinterfragt zu fügen, sondern sich immer wieder mündig zu machen, indem man sich mit ihnen befasst. [Zum Dossier]

John Locke: Empirismus und neues Bürgerrecht

John Locke ist einer der wichtigsten Vertreter des Empirismus in der Philosophie. Seine Auffassung war es, dass wir nur durch die Wahrnehmung zu Wissen gelangen können. [Zum Text]

John Locke ist einer der wichtigsten Vertreter des Empirismus in der Philosophie. Seine Auffassung war es, dass wir nur durch die Wahrnehmung zu Wissen gelangen können. [Zum Text]

René Descartes: Der methodische Zweifel

Können wir unserer Wahrnehmung trauen? René Descartes stellte das Wissen seiner Zeit auf eine schwere Probe – und ebnete so den Weg für viele weitere wichtige Erkenntnisse in der Philosophiegeschichte. [Zum Text]

Können wir unserer Wahrnehmung trauen? René Descartes stellte das Wissen seiner Zeit auf eine schwere Probe – und ebnete so den Weg für viele weitere wichtige Erkenntnisse in der Philosophiegeschichte. [Zum Text]

Peter Maffay erklärt Immanuel Kant

Immanuel Kants Philosophie kennzeichnet einen Meilenstein in der Geisteswissenschaft. Seine Erkenntnisse bestimmen noch heute viele unserer Auffassungen in der Wissenschaft, aber auch in der Politik. [Zum Text]

Immanuel Kants Philosophie kennzeichnet einen Meilenstein in der Geisteswissenschaft. Seine Erkenntnisse bestimmen noch heute viele unserer Auffassungen in der Wissenschaft, aber auch in der Politik. [Zum Text]

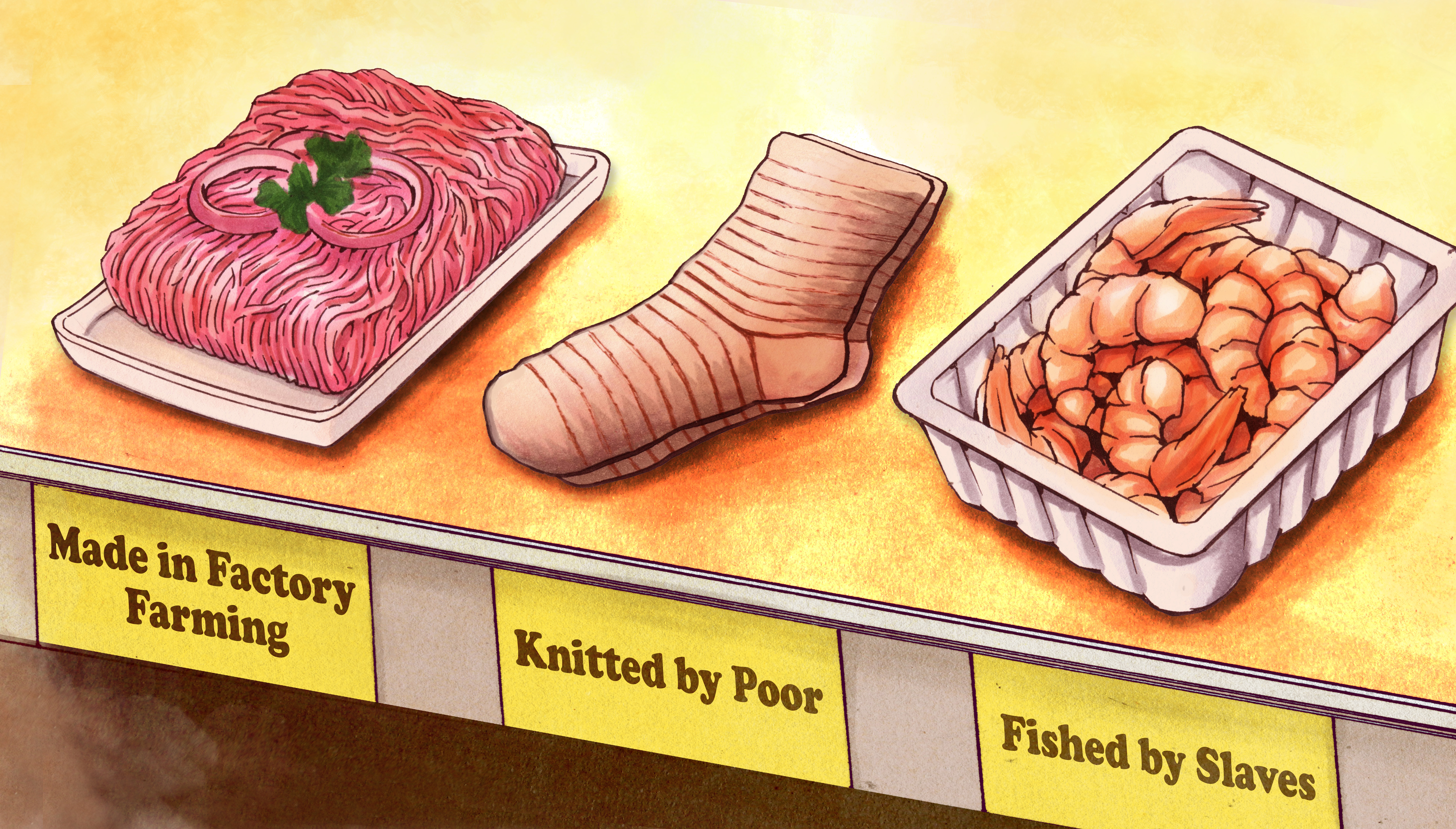

Die harmlosen Garnelen und Kant

Was kann ich essen? Was darf ich kaufen? Was kann ich importieren? Was ist nachhaltig?

Was kann ich essen? Was darf ich kaufen? Was kann ich importieren? Was ist nachhaltig?

Wir prüfen mit Immanuel Kant, ob konventioneller Konsum ethisch vertretbar ist. [Zum Text]

Thomas Hobbes: Der Naturzustand des Menschen

Wie kann man das Verhältnis von beiden, von Bürgern zueinander, aber auch von Staaten zueinander denken? Thomas Hobbes plädiert für einen starken Herrscher, an den wir unsere Freiheiten abtreten sollen. [Zum Text]

Wie kann man das Verhältnis von beiden, von Bürgern zueinander, aber auch von Staaten zueinander denken? Thomas Hobbes plädiert für einen starken Herrscher, an den wir unsere Freiheiten abtreten sollen. [Zum Text]

Jean-Jacques Rousseau: Kommen die Schwierigkeiten erst mit der Kultur?

Jean Jacques Rousseau greift den Gedanken vom Naturzustand gut 100 Jahre nach Hobbes wieder auf, kommt aber zu anderen Schlüssen: Erst durch die Kultur würde der Mensch Konflikte entwickeln. [Zum Text]

Jean Jacques Rousseau greift den Gedanken vom Naturzustand gut 100 Jahre nach Hobbes wieder auf, kommt aber zu anderen Schlüssen: Erst durch die Kultur würde der Mensch Konflikte entwickeln. [Zum Text]

Adorno und Horkheimer: Kann Aufklärung scheitern?

Nach zwei Weltkriegen ziehen die Philosophen Adorno und Horkheimer eine Bilanz zur Philosophie der Aufklärung: Wenn Kriege noch möglich sind, ist die Aufklärung dann nicht gescheitert? [Zum Text]

Nach zwei Weltkriegen ziehen die Philosophen Adorno und Horkheimer eine Bilanz zur Philosophie der Aufklärung: Wenn Kriege noch möglich sind, ist die Aufklärung dann nicht gescheitert? [Zum Text]

Einführung in die Philosophie der Moderne

Die Einführung in die Philosophie der Moderne behandelt die wichtigsten Fragen dieser Epoche. Die Industrialisierung verändert die Lebenswelt im 19. und im 20. Jahrhundert radikal. Die Philosophie steht vor vielen ethischen Fragen, die es in den vorherigen Jahrhunderten nicht gegeben hat. Angesichts des schwindenden Einflusses der Kirchen muss man sich neu orientieren.[Zum Dossier]

Georg W. F. Hegel: Subjekt-Objekt-Dialektik

Aus seiner Subjekt-Objekt-Dialektik leitet Georg Wilhelm Friedrich Hegel Aussagen über unsere Fähigkeit ab, uns selbst als Subjekt zu erkennen. Der bloße Konsument kann es nicht. [Zum Text]

Aus seiner Subjekt-Objekt-Dialektik leitet Georg Wilhelm Friedrich Hegel Aussagen über unsere Fähigkeit ab, uns selbst als Subjekt zu erkennen. Der bloße Konsument kann es nicht. [Zum Text]

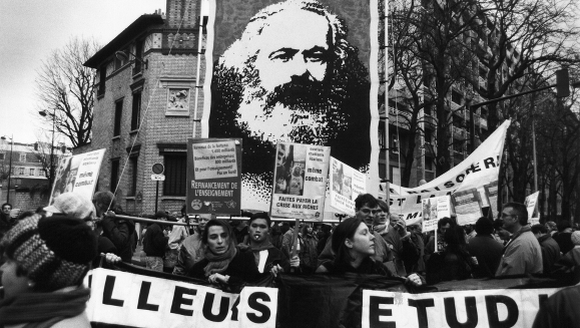

Karl Marx und die Industrialisierung

Die Arbeiten von Karl Marx befassen sich mit moderner Ökonomie: Welche Rollen nehmen darin die Menschen ein? Lassen sich die Interessen der Arbeitnehmer mit denen der Produzenten vereinbaren? [Zum Text]

Die Arbeiten von Karl Marx befassen sich mit moderner Ökonomie: Welche Rollen nehmen darin die Menschen ein? Lassen sich die Interessen der Arbeitnehmer mit denen der Produzenten vereinbaren? [Zum Text]

Friedrich Nietzsche: Es denkt

Ich denke, also bin ich? Friedrich Nietzsche stellt dieses „Ich“ grundlegend infrage: „Es denkt“, provoziert er, müsse es heißen. Des Weiteren fragt er: Können wir mit unserer Sprache wahre Aussagen treffen? [Zum Text]

Ich denke, also bin ich? Friedrich Nietzsche stellt dieses „Ich“ grundlegend infrage: „Es denkt“, provoziert er, müsse es heißen. Des Weiteren fragt er: Können wir mit unserer Sprache wahre Aussagen treffen? [Zum Text]

Charles Darwin: Die Entstehung der Arten

Charles Darwins Hauptwerk Die Entstehung der Arten bricht radikal mit dem Entstehungsmythos der Bibel. Wir erklären sein Evolutionsmodell anhand eines Kinderspielzeugs. [Zum Text]

Charles Darwins Hauptwerk Die Entstehung der Arten bricht radikal mit dem Entstehungsmythos der Bibel. Wir erklären sein Evolutionsmodell anhand eines Kinderspielzeugs. [Zum Text]

Jean-François Lyotard: Das postmoderne Wissen

Seit Nietzsche und Wittgenstein steht infrage, ob wir mittels der Sprache überhaupt etwas Wahres über die Welt aussagen können. Jean-François Lyotard leitet daraus den Begriff der Postmoderne ab. [Zum Text]

Seit Nietzsche und Wittgenstein steht infrage, ob wir mittels der Sprache überhaupt etwas Wahres über die Welt aussagen können. Jean-François Lyotard leitet daraus den Begriff der Postmoderne ab. [Zum Text]

Paul Boghossian: Wissen ist nicht verhandelbar

Solange die Tatsachen nicht überprüft worden sind, können wir auch keine wahren Aussagen treffen – selbst dann nicht, wenn wir mit einer Spekulation zufällig den Tatsachen entsprechen. Paul Boghossian widerspricht Lyotard in seiner Arbeit „Angst vor der Wahrheit“ entschieden. [Zum Text]

Solange die Tatsachen nicht überprüft worden sind, können wir auch keine wahren Aussagen treffen – selbst dann nicht, wenn wir mit einer Spekulation zufällig den Tatsachen entsprechen. Paul Boghossian widerspricht Lyotard in seiner Arbeit „Angst vor der Wahrheit“ entschieden. [Zum Text]