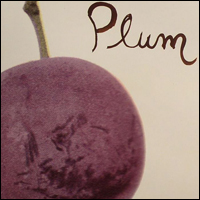

Die Plattenfirma Thrill Jockey aus Chicago wird 15 Jahre alt. Zum Geburtstag gibt es „Plum“, ein Pappkistchen mit zehn Vinyl-Singles. Die Künstler des Labels spielen sich darauf gegenseitig nach.

Da stockt das Hören. Zwanzig Stücke auf zehn Singles, das heißt: alle drei bis fünf Minuten aufspringen, die Nadel abnehmen, das Vinyl umdrehen oder wechseln, die Nadel wieder auflegen und das Scheibchen in Bewegung bringen. Plum nennt das Label Thrill Jockey ein Pappkistchen mit zehn Singles, aufgenommen zum Fünfzehnjährigen, limitiert auf 2.000 Stück. Die Künstler der Plattenfirma spielen sich gegenseitig nach. Plum gibt es nicht auf CD, die zwanzig Stücke sollen für alle Zeiten exklusiv bleiben. Beim Label kostet der Spaß 35 US-Dollar plus Porto und Zoll, in Deutschland bekommt man das Paket für rund 45 Euro.

Wer singt nun hier? Nur wenige Künstler tragen einen großen Namen. Der Kiste ist kaum Information zu entnehmen, es gibt kein erläuterndes Büchlein, auf den Plattenhüllen sind nur die Namen der Beteiligten verzeichnet. So trifft der Hörer lauter Unbekannte, fühlt sich ein bisschen blind. Namen und Pflaumen tropfen, irgendwann horcht er einfach und fragt sich gar nicht mehr, ob er all diese Leute kennen müsste.

Eine Angela Desveaux macht den Anfang. Sie singt ein sprödes Country-Liedchen, das Original stammt von der Band Abouretum. Two Moons schleppt sich, die Slidegitarre klagt ein langes Solo. Ein nettes Stück, aber ein mitreißender Beginn ist das nicht.

Auf der Rückseite singt John Parish mit einer Partnerin Vampiring Again von Califone. Marta Collica heißt die Dame. Die beiden sanften Stimmen passen gut zusammen, das Stück klingt charmant und etwas ländlich. Die Gitarren steigern sich, am Ende geht es hier richtig laut zu.

Aufstehen, Platte wechseln.

Auf jeder Single ist eine andere Pflaumensorte abgebildet, ihre Blätter, ihre Frucht und ihre Kerne. Die zweite Single ziert eine rot leuchtende Pflaume, ob es hier etwas feuriger zugeht? Nun kommen die auf der ersten Single Nachgespielten zum Zug. Arbouretum singen Bus Stop von Thalia Zedek, ein schunkelndes Rocklied mit schrammeligen Gitarren. Feuriger ist das, ja.

Eine der ersten Bands des Alternative Country war Freakwater aus Kentucky. In den vergangenen zwölf Jahren veröffentlichte das Duo sechs Alben bei Thrill Jockey, auf Plum werden sie gleich dreimal nachgespielt. Den ersten Versuch unternehmen Califone, sie tragen auf der Rückseite Jewel vor, mehrstimmig, akustisch, blechern.

Aufstehen, Platte wechseln.

Und wieder Califone. The Sea & Cake aus Chicago spielen deren Spider’s House in ganz untypischem Klang. Die Blechbläser tönen, sie zerwirbeln die für Califone so typische glatte Oberfläche. Im Jahr 1995 war Thrill Jockey von New York nach Chicago umgezogen, wegen der Steuern und der Miete, heißt es. Das Label hat den Klang Chicagos geprägt, Ende der Neunziger erblühte hier der sogenannte Post-Rock. Bands wie Tortoise und The Sea & Cake brachen die üblichen Rock-Strukturen auf und fügten ihm ein paar Bluenotes hinzu. Viele Jazzkapellen versuchten sich nun als Rocker.

Auf der Rückseite der dritten Single sind The Zincs zu hören. Jim Elkington, der Gitarrist der Band Sophia, hat zuhause mithilfe eines Schlagzeugcomputers, eines Keyboards und einer Gitarre Howe Gelbs Blue Marble Girl aufgenommen. Welch reizvolle Kargheit. Sie erinnert an die Schlafzimmerlieder der Band Casiotone For The Painfully Alone.

Aufstehen, Platte wechseln.

Bei aller Liebe zur Gestaltung, diese Zusammenstellung anzuhören ist reichlich umständlich. Hätte man nicht eine CD beilegen können? Die könnte man dann anhören, und die Plaumenkiste machte sich gut im Plattenschrank.

Es folgt die gemeine Hauspflaume. Vorn singen Tortoise das Lied Fallslake von Nobukazu Takemura. Die Stimme ist verzerrt, ein bisschen wie bei Daft Punk. Der Rest klingt sehr bekannt, ein flirrendes Schlagzeug, eine leicht übersteuerte Orgel, ein lebendiger Bass. Das Stück wäre auch instrumental ganz wunderbar.

Nach kurzer Unterbrechung ist die Gruppe Pullman zu vernehmen, das Zweitprojekt von Tortoises Douglas McCombs. In ihren Händen beginnt Three In The Morning zu Schweben. Keyboards breiten eine Fläche aus, der Bass tut darauf vorsichtige Schritte, die Gitarre spielt ein Solo in Zeitlupe, ihre Töne zersägen den Raum. Von dem verschwurbelten Jazz des Chicago Underground Quartet ist kaum etwas übrig.

Das Konzept von Plum hat auch sein Gutes. Three In The Morning möchte nachhallen und darf das. In den dreißig Sekunden bis Thalia Zedek auf der fünften Single Flat Hand anstimmt, kann es wirken und sich setzen.

Also, Pause. Dann die Platte wechseln.

Auch Thalia Zedeks Beitrag ist im Original von Freakwater, wieder wird mehrstimmig gesungen. Die Country-Klänge halten sich zurück. Post-Rock und Country waren in den vergangenen Jahren die musikalischen Pole des Labels, auch in der Pflaumenwelt liegen sie weit auseinander. Und das obwohl die personellen Verzweigungen bei Thrill Jockey zahlreich sind.

Eleventh Dream Day bespielen die Rückseite. Douglas McCombs steht am Bass, Janet Beveridge Bean von Freakwater singt im Hintergrund und spielt einen simplen Rhythmus auf dem Schlagzeug. Die Band macht aus der behutsamen Ballade I Like The Name Alice von Sue Garner und Rick Brown ein dröhnendes Rockstück. Douglas McCombs spielte auch beim Original mit.

Aufstehen, Platte wechseln.

Single Nummer sieben, und wieder Freakwater. Diesmal nimmt Bobby Conn sie auseinander. Sein Washed In The Blood ist eine ausgelassene Tanznummer, die Fiddle ist nur noch als Sample im Refrain zu vernehmen. Wenn derart Neues entsteht, macht Plum am meisten Spaß.

Mutig gehen auch Adult auf der Rückseite zu Werke. Ihr Underwater Wave Game – ursprünglich von Pit Er Pat gesungen – ist verdrehter Elektrorock, überkandidelt instrumentiert und kieksend gesungen.

Aufstehen, Platte wechseln.

Karibische Klänge fließen aus dem Lautsprecher. Pit Er Pat aus Chicago tragen nun, unterstützt von sanften Bläsern und einer leiernden Gitarre, Flew Out Of My Window von The Lonesome Organist vor. Das Stück hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, damals war es eine klaustrophobische Nummer, von Jeremy J. Jacobsen auf Gitarre, Xylofon und singender Säge eingespielt. Er jodelte ein bisschen dazu, Pit Er Pat belassen es beim Instrumentalen.

Sue Garner und Rick Brown nahmen sich ein Stück der abgedrehten Japanerinnen OOIOO vor. Es gelingt ihnen, das wilde Getrommel, Gepfeife und Geschrei von UMO noch zu überbieten. Sie verändern nicht viel, allein sie legen eine Schippe drauf. Die Trommeln hallen tief, der Bass grunzt. Sue Garner schnarrt eine Mischung aus Englisch, Japanisch und Fantastisch ins Mikrofon, im Hintergrund quietscht eine Blockflöte.

Hinterher braucht der Hörer eine längere Pause, zwei Minuten mindestens. Dann: Aufstehen, Platte wechseln.

David Byrne macht offensichtlich gern mit bei schrägen Projekten. Kürzlich trug er zu David Shrigleys Worried Noodles bei, nun singt er Thrill Jockey das Geburtstagsständchen. Vor fünf Jahren hatte er hier mit Musikern der Bands Belle & Sebastian und Mogwai einen Soundtrack veröffentlicht. Nun arrangiert er Ex-Guru von den Fiery Furnaces ein bisschen um. Außer der Stimme verändert er nicht viel, ein bisschen schade ist das.

Directions In Music spielen auf der Rückseite Jeff Parkers Toy Boat. In den letzten fünf Jahren hatte Parker zwei luftige Jazz-Alben bei Thrill Jockey veröffentlicht. Hier klingt es nach Tortoise, rockig und jazzig, deren Bundy K. Brown spielt mit. Directions In Music holen den Bass nach vorne und verleihen Toy Boat Schwere.

Aufstehen, Platte wechseln.

Nun dürfen die bereits vielgeehrten Freakwater selbst ran, ihre Version von Passengers der Zincs ist noch spröder als das Original. Catherine Irwin und Janet Beveridge Bean singen zweistimmig und begleiten sich an Gitarre und Mandoline. Es rauscht und knackt, das Stück könnte auch in den zwanziger Jahren in den Appalachen entstanden sein. Gackern da Hühner im Hintergrund? Die Stimmen der beiden Frauen passen ganz herrlich nicht zusammen. Das Lied ist viel zu kurz, am besten hört man es gleich zweimal.

Rund 80 Künstler und Bands haben in den vergangenen fünfzehn Jahren bei Thrill Jockey Platten veröffentlicht, immerhin ein Viertel darf hier gratulieren. Der nächste ist Archer Prewitt, Gitarrist von The Sea & Cake. Er impft The National Trusts Mrs. Turner den Gospel ein. Minutenlang singt er im Chor vom Nice girl, gooo-hoood Girl, Trompete und Saxofon wetteifern, ein bisschen geklatscht wird auch.

Aufstehen, Platte wechseln.

Die zehnte Single. Wieder ist die Verbindung direkt, Mouse On Mars mischen The Sea & Cakes Middlenight neu zusammen, das ist ein bisschen zu anstrengend. Auf der Rückseite ist Howe Gelb zu hören, er schließt den Kreis. Boxers ist ein Stück von John Parish, ihn hörten wir auf der ersten Single.

Das Knacksen der Auslaufrille hallt noch ein paar Minuten durch die Lautsprecher. Jetzt braucht der Hörer erstmal ein bisschen Ruhe.

„Plum“ ist auf Vinyl bei Thrill Jockey erschienen.

…

Weitere Beiträge aus der Kategorie POP

Get Well Soon: „Rest Now, Weary Head!“ (City Slang 2008)

Low: „Christmas“ (Chairkicker’s Music/Rough Trade 1999)

Radiohead: „In Rainbows“ (XL Recordings/Beggars Banquet 2007)

Nena: „Nena“ (CBS 1983)

The Innits: „Everything Is True“ (Sunday Service 2007)

Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik