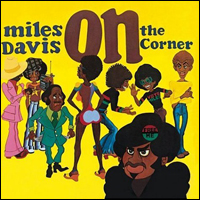

Über die Jahre (34): 1972 erschien Miles Davis’ letztes großes Album „On The Corner“. Damals wurde es von den Kritikern verrissen, heute gilt es als visionäres Meisterwerk.

Skandal! Kein anderes Album von Miles Davis, ja vermutlich der ganzen neueren Jazzgeschichte hat solche Hassausbrüche, so wüste Beschimpfungen provoziert wie On The Corner, keines wurde von der zünftigen Jazzkritik so gnadenlos zerfetzt. „Völlig wertlos“, „perpetuierter Stumpfsinn“, „eine Beleidigung für jeden halbwegs intelligenten Menschen“ waren bei seinem Erscheinen im Jahr 1972 noch die freundlichsten Kommentare. Weit und breit gab es damals nur gerade eine einzige positive Rezension, und die stand nicht in einer Jazz-Zeitschrift, sondern im Rock-Magazin Rolling Stone. Heute, 36 Jahre danach, gilt On The Corner als Vorläufer der Ambientmusik. Es gibt kaum einen DJ, der die Platte nicht als Meisterwerk preist.

Was ist sie nun, wertloser Schrott oder Meisterwerk? Eine definitive Antwort gibt es auf diese Frage nicht. Jede Wertung muss so ambivalent und widersprüchlich bleiben wie die Platte selbst.

Denn: Einerseits trägt On The Corner die Vision einer in jeder Hinsicht grenzenlosen Musik in sich, einer bis dahin noch nie gehörten Weltmusik, eines universalen Weltklangs. Mit Jazz hat On The Corner zweifellos nichts zu tun, das erklärt die zornige Ablehnung durch die Jazzkritik. Ihr war es unerträglich, dass ausgerechnet einer, der die Entwicklung des Jazz seit den fünfziger Jahren dominiert hatte, so radikal mit seiner Tradition brach.

Natürlich, Davis hatte bereits seit Mitte der sechziger Jahre nach einer neuen Musik jenseits der stagnierenden Routinen des Bebop und Hardbop gesucht. Doch auch den Free Jazz verstand er bloß als esoterischen Irrweg, der von jenem Publikum wegführte, dessen Held er sein wollte, der Black Community.

Mit In A Silent Way und Bitches Brew hatte Davis erste Ausbrüche gewagt und sich dem Rock, dem Soul, James Brown, Sly Stone, Jimi Hendrix und George Clinton geöffnet. Gewiss hat es ihn geärgert, dass seine Schüler ihn kommerziell überholten, Wayne Shorter und Joe Zawinul mit Weather Report, Herbie Hancock mit Joe Zawinul mit Headhunter, Chick Corea mit Return To Forever, John McLaughlin mit dem Mahavishnu Orchestra und Tony Williams mit seinem Trio Lifetime. Mehr noch störte ihn, dass sie seine Erfindung, den Electric Jazz, mit kalter Technik, leerer Virtuosität und kopflastiger Komplexität überfrachteten und ihm die Emotionen, den Soul und die Schwärze nahmen.

In einer Kneipe um die Ecke hatte Miles Davis die indische Musik entdeckt – er saß dort oft mit seinem Freund, dem Perkussionisten James M’tume Forman, und philosophierte über die Zukunft der Musik. In London hatte er den Cellisten Paul Buckmaster kennengelernt, der ihm Bachs Cellosonaten vorspielte, sich für die Musik Karlheinz Stockhausens begeisterte, Arrangements für David Bowie, Elton John, Meat Loaf und Leonard Cohen schrieb und zugleich in abseitigen Rockgruppen spielte. Davis saugte diese Einflüsse auf und verband sie in seiner neuen Musik, vor allem den metaphysischen Klang, den Stockhausen in seinen Kompositionen Gruppen oder Mixtur suchte. Auf der Basis einfacher, sich endlos wiederholender funkiger Bassmuster sollte eine abstrakte Klanglandschaft entstehen, eine Polyphonie disparater Partikel unterschiedlicher Herkunft, die unabhängig voneinander herumschwirren, sich für Momente zusammenballen, ineinander verschlingen und dann wieder auseinanderdriften, die angeknipst und wieder ausgeschaltet werden. (Das Plattencover von Corky McCoy, auf das Davis gegen den Willen der Plattenfirma bestand, ist gleichsam eine Visualisierung dieses musikalische Programm: Es zeigt schwarze Herumhänger, lässige Zuhälter, scharfe Nutten und die beiden Worte On und Off.)

Paul Buckmaster schrieb Scores, fragmentarische Motive, rhythmische Muster, Bassfiguren, er dachte sich Abläufe aus, die dieses On und Off steuern sollten. Er verteilte sie an die Musiker, die sie (nach eigenen Aussagen) studierten, ohne genau zu wissen, was sie damit anfangen sollten. Wie bei Davis üblich, wurde nicht gemeinsam geprobt, stattdessen lud er die Musiker zu Einzelgesprächen nach Hause, zeigte ihnen dies und das und diskutierte mit ihnen diese oder jene nebulöse Idee.

Als die mindestens 13 Musiker sich am 1. Juni 1972 zur ersten Aufnahmesession trafen, wusste keiner, was Davis von ihm erwartete. Der indische Tablaspieler Roy Badal berichtete später, dass Davis ihn einfach angewiesen habe, mit irgendeiner rhythmische Figur zu beginnen, Michael Henderson warf monotone Bassfiguren ein, Jack DeJohnette dengelte sparsame auf dem Schlagzeug, Herbie Hancock flüsterte „Yeah“ und gesellte sich mit einigen Orgelklängen dazu. Erkennbare Themen gibt es mit einer Ausnahme (Black Satin) keine, Buckminsters Scores blieben unbeachtet in einer Ecke liegen, Davis knipste diesen oder jenen Musiker an, spielte selber hie und da einige elektronische Wahwah-Klänge auf der Trompete. Soli im konventionellen Sinn gibt es ebenfalls keine, allenfalls schiebt sich ein Instrument für eine Weile in den Vordergrund, um dann wieder im Klangstrom zu versinken. (Nicht ganz zufällig fehlt auf der Originalhülle jeder Hinweis auf die beteiligten Musiker; für Davis zählten nicht die einzelnen Musikerpersönlichkeiten, er verstand sich als eine Art Hexenmeister, der aus den verschiedensten Ingredienzien ein neues Bitches Brew mischte.)

Aufschlussreich ist die Anekdote, die der Saxofonist Dave Liebman erzählt: Miles Davis beorderte ihn, während die Aufnahmesession bereits lief, dringend ins Studio, und obwohl er noch nie zuvor mit Davis gespielt hatte, geschweige denn in die Vorbereitungen zu On The Corner einbezogen war, schob ihn Davis kurzerhand vor ein Mikrofon und knipste ihn mit einem einzigen Wort an: „Play!“

So entstanden in langen Sessions scheinbar endlose, mal etwas schneller, mal etwas langsamer dahinfließende, blubbernde Klangströme von unterschiedlicher Intensität und Dichte – Musik von langweiliger Monotonie für denjenigen, der durchstrukturierte Formen, Spannungsbögen und virtuose Jazzsoli erwartet, aufregend und spannend für denjenigen, der sich darauf einlässt, sich von diesem kosmischen Weltklang mitnehmen zu lassen. Erst im Nachhinein wurden die einzelnen Stücke aus diesem Endlosband herausgeschnitten.

Das ist die eine Seite von On The Corner. Zugleich ist das Album auch das Resultat einer kapitalen persönlichen Krise Davis’. Eben hatte ihn seine Lebenspartnerin verlassen; Arthritis, schmerzhafte Gallensteine und akute Hüftproblemen machten jeden Konzertauftritt zur Qual, die Folgen einer schweren Lungenentzündung machten es ihm unmöglich, überhaupt längere Melodielinien zu spielen. Die Schmerzen und seine Depression hielt er mit einer hoch dosierten Mischung aus Alkohol, Kokain, Schmerz- und Aufputschmitteln in Schach. Rückläufige Plattenerträge, die Drogen und Strafgelder für abgesagte Konzerte bedrohten seinen luxuriösen Lebenswandel, zudem saß ihm die Steuerbehörde mit hohen Nachforderungen im Nacken. Die Kreativität und Kraft des alles überragenden Improvisators und anrührenden Balladenmeisters hatten ihn verlassen. So ist On The Corner denn auch ein verzweifelter Versuch, als Visionär einer völlig neuen Weltmusik noch einmal Ruhm zu erlangen. Drei Jahre später, nach nur noch sporadischen Aufnahmen und Auftritten zog sich Davis schwer krank für sechs Jahre völlig von der Musikszene zurück, um, wie er sagte, auf den Tod zu warten.

„On The Corner“ von Miles Davis ist im Jahr 1972 bei Columbia Records erschienen. Ebenda erschien kürzlich zum Abschluss der luxuriös ausgestatteten achtteiligen Reihe „The Complete Columbia Studio Recordings Of Miles Davis“ die 6 CD-Box „The Complete On The Corner Sessions“.

…

Weitere Beiträge aus der Serie ÜBER DIE JAHRE

(33) Smog: „The Doctor Came At Dawn“ (1996)

(32) Naked Lunch: „This Atom Heart Of Ours“ (2007)

(31) Neil Young: „Dead Man“ (1996)

(30) The Exploited: „Troops Of Tomorrow“ (1982)

(29) Low: „Christmas“ (1999)

Hier finden Sie eine Liste aller in der Serie erschienenen Beiträge.

Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik