Die Manic Street Preachers wollten eine einzige Platte aufnehmen und sich danach auflösen. „Send Away The Tigers“ ist nun ihre achte.

Ist das Kim Wilde? „Your love alone is not enough, not enough, not enough. When times get tough, they get tough, they get tough, they get tough.“ Wenn die Zeiten hart, hart, hart sind, ist auch deine Liebe nicht genug, genug, genug, klar. Zeilen, die dem Popsternchen und Männertraum der Achtziger durchaus gut stünden, stumpf gereimt und ein bisschen doof. Kim Wilde würde gut zu den hier musizierenden Manic Street Preachers passen. Schließlich nahmen sie bereits das Stück Little Baby Nothing gemeinsam mit der wenig gesangsbegabten Pornodarstellerin Traci Lords auf.

Es ist nicht Kim Wilde, es ist Nina Persson, Sängerin der schwedischen Popgruppe The Cardigans. Ihr dünnes Stimmchen verrät sie in der ersten Minute von Your Love Alone Is Not Enough, der ersten Single des neuen Albums der Manic Street Preachers Send Away The Tigers. Ein schwaches Lied, inklusive „La la la la la la la la“-Gesäusel.

Es ist ihr achtes Album, bei ihnen wird gerne argwöhnisch mitgezählt. Im Jahr 1992 veröffentlichten sie ihr Debüt, Generation Terrorists. In unzähligen Interviews erläuterten sie ihren Plan: ein einziges Album veröffentlichen, davon mehr Exemplare verkaufen, als Guns ’n’ Roses von Appetite For Destruction, drei Abende hintereinander im ausverkauften Wembley-Stadion spielen und sich dann auflösen. Damals beliebte Bands hielten sie für „worse than Hitler“, im Video zu You Love Us trat der Bassist Nicky Wire als Marilyn Monroe auf, in Thailand erreichten sie ein Auftrittsverbot, nachdem sie der königlichen Familie dort den Tod gewünscht hatten. In einem Interview mit dem BBC-Moderator Steve Lamacq ritzte sich der Gitarrist Richey James mit einer Rasierklinge 4 Real in den Arm. Siebzehn Stiche machten ihn zur Ikone.

Die vier Musiker aus Wales betonten nimmermüde, wie ernst sie es meinten. Und ihr Plan erfüllte sich zu einem Hundertstel. Von Generation Terrorists wurden eine Viertelmillion Exemplare verkauft, von Appetite For Destruction indes 25 Millionen. In London spielten sie zweimal vor 900 Menschen im Marquee Club, in Wembley wären es 90.000 gewesen. In Deutschland traten sie auf im Vorprogramm der Toten Hosen. Auflösen konnten sie sich besser: Nachdem ihre ruppiges drittes Album The Holy Bible erschien, verschwand plötzlich Richey James. Sein Auto wurde an der Severn Bridge gefunden, der Grenzfluss zwischen Wales und England ist dort beinahe einen Kilometer breit. Vom Musiker fehlt bis heute jede Spur.

Als Trio machten sie weiter und nahmen mitreißende Alben auf, Everything Must Go erschien im Sommer 1996 und This Is My Truth Tell Me Yours zwei Jahre darauf, beide wurden mit dem Brit Award für das beste Album belohnt. Danach ging’s musikalisch bergab. Ihr letztes Album, Lifeblood, klang gepflegt nach Langeweile. Die Ironie der früheren Jahre, der Glam und der Punk waren verschwunden. Ihre Gesten gerieten immer größer, der glatte Bombast ihrer Stücke begann zu nerven. Gar die Hülle der letzten Platte glänzte aufdringlich. Derweil gaben sich die Musiker als große Sozialisten, besuchten Fidel Castro und sangen ein Lied für Elián Gonzáles, ein Kind, das zum Politikum zwischen Kuba und den USA geworden war.

Send Away The Tigers ist ein kleiner Schritt nach vorne, immerhin. Es ist weniger geschliffen, die Stücke sind wieder besser. Vieles klingt typisch: die getragenen, hallenden Gitarren, das einfache Bum-Tschak des Schlagzeugers Sean Moore, die hymnischen Refrains und die zitatreiche Lyrik. Besonders gelungen ist das rockige Underdogs, es versprüht diese renitente Attitüde der frühen Jahre, verpackt Sozialromantik in punkige Akkorde. Der Autumnsong baut auf einem ergreifenden Gitarrenmuster auf, im Mittelteil wird leider ein bisschen zu viel geklatscht. The Second Great Depression besticht durch ein düster gestrichenes Cello und eine schöne Melodie. Mit gepresster Stimme beklagt James Dean Bradfield in Rendition die Folterpraktiken der CIA, „Never knew the sky was a prison“. So was hört man gerne von ihm, auch wenn das Lied sonst lahm daherkommt.

Vieles vom Rest klingt verfettet und satt. Hier ein Schunkelrhythmus (Indian Summer) und ein übertriebenes Gitarrensolo (Imperial Bodybags), dort eine Reminiszenz an den peinlichen deutschen Metal der Achtziger (Rendition) und ein zu billiger „Nanana“-Refrain (Winterlovers). Unübertroffen schlecht ist die Single Your Love Alone Is Not Enough.

Zehn Stücke sind es insgesamt, die Bilanz wäre wohl ausgeglichen, fünf zu fünf. Wenn es nicht ganz am Ende, einige Minuten nach dem eigentlich abschließenden Stück Winterlovers, plötzlich weiter tönen würde: „As soon as you’re born they make you feel small, by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all“, krächzt James Dean Bradfield sich durch eine unerträglich dick aufgetragene, bluesrockige Version von John Lennons Working Class Hero aus dem Jahr 1970. „If You Wanna Be A Hero, Just Follow Me“. Bei Lennon klang das noch ironisch.

Knapp verloren. Schade.

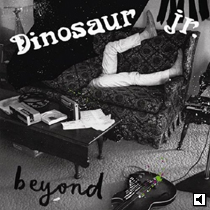

„Send Away The Tigers“ von den Manic Street Preachers ist als CD und LP erschienen bei Red Ink.

…

Weitere Beiträge aus der Kategorie POP

Wolke: „Ich will mich befreien“ (Tapete Records 2007)

Peter von Poehl: „Going To Where The Tea Trees Are“ (Herzog Records 2007)

The Go Find: „Stars On The Wall“ (Morr Music 2007)

Brett Anderson: „Brett Anderson“ (V2 2007)

Air: „Pocket Symphony“ (Astralwerks/Virgin 2007)

Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik